明忍の事績を語る時、まず忘れてならないのは、その師であった神護寺中興の守理晋海 (「真海」とも)の存在です。

実は晋海もまた明忍の戒律復興に参加し、共に通受自誓受戒しており、いわば同志の一人でもありました。それだけでなく、これは神護寺を統括する僧正という立場にあったからこそ可能であったことですが、その運動に基となる資金援助とそのための場所を与えています。

明忍にとって晋海という存在は、中世における明恵にとっての上覚行慈、あるいは文覚 のようなものでした。上覚は明恵の親戚(母方の叔父)であり出家の師であったためです。そして上覚は、神護寺を復興した文覚の弟子でその跡を継いでいます。当時、明恵が比較的自由に高尾や栂尾から紀州などで活動できたのは、そのような近親であり師であった二人の存在があってのことでした。

明忍と慧雲、そして友尊の三人では、彼らが皆興律の志に燃えていたとしても、決して復興などすることは出来なかったでしょう。なんとなれば戒律復興というものは、いくら優秀であろうが強固な意志を持っていようがただ一人、二人の力で成すことは到底不可能なことで、最低でも四人の同志が集わなければ決して果たすことの出来ないものであるためです。なぜ四人か。それは僧伽を構成するための最低人数が四人であるためで、五人以上あれば僧伽としての活動の幅がかなり広がり、二十人以上となるとあらゆる行事が可能となります。

そしてまた、戒律復興を果たしてもそれを持続発展させるためには、これは切実な現実的問題として、その背後に一定の経済力ある後援者の存在が不可欠です。

晋海は、明忍の出た中原氏とは非常に近い関係にあった清原 氏出身であって多くの公家や官人と親交があり、京で名の知られた高徳でした。もっとも、神護寺もまたその他の大寺院に同じく往時に領していた荘園はほとんど失って窮乏・荒廃しており、秀吉や家康からの幾ばくかの寄進を受けたことによって、ようやく運営出来る程度であったようです。

高雄山神護寺領域城州之内貳百六拾貳石余、永代令寄附畢、仏事勤行・修造等、無懈怠可勤仕之状如件、

慶長六年七月廿七日

内大臣徳川家康 (花押)

「徳川家康寄附状」(『高雄山神護寺文書集成』, p.422)

晋海はそこで、家康から得た御朱印地(寺領)のうち三十五石を槇尾山の運営のために分かち当てています。それが出来たのも、槇尾山平等心王院および栂尾山高山寺を晋海が中興した神護寺が管掌していたためです。そもそも、その昔から槇尾山および栂尾山は高雄山の一山内とされており、平等心王院と高山寺とのいずれも神護寺の別院とされていました。

もっとも、管掌などと言っても、平等心王院はただ寺名だけ残されて堂宇などの実態は無く、あったとしてもせいぜい荒れた小堂か一つ、二つあったかいないか、下手をすると往時の礎石や石垣だけが辛うじて散在してその存在が知られた程度のことであったろうと思われます。慶長から江戸期には戦国時代のように寺が傍若無人に振る舞い得る力を二度と持てぬよう、新寺建立は厳しく制限されていたため、多くの場合、その昔あって今は無いただ名のみ残されている寺が「復興」の名目で新たに造られていました。

そのような俊正明忍の師であり同志でもあった神護寺の晋海について、その親族であった公卿、伏原賢忠は、その著『神護寺縁起』の中でこのように伝えています。

于茲豐臣秀吉公當山の名藍を聞給ひ。供料のためとて。莊園二三町寄らる。其後晋海僧正清原枝賢卿息。国賢卿舎弟。とて智行兼備の僧あり。五穀鹽醤の味をたち。三密瑜伽の法を行ひ。修練の業つもり。悉地既に成就して靈驗いちしるし。しかのみならす。當寺の敗壞をかなしみ。再興の志淺からさりしを。源家康公きこしめされ。國家安寧。靈場再隆のためとて。更に梅ケ原中川の二鄕二百六十餘石を寄附し。又板倉少將兼伊賀守勝重朝臣。八幡大神の社幷鐘樓等を造營せり。細川宰相兼越中權守源忠興卿も力をくはへ。大師の背堂を建立す。于茲俊性法師とて。志淺からさりし僧あり。時澆季に及て。法蓮阮にかたふき。毘尼の久しくすたれしをなけきぬ。其比又惠雲友尊とて。ふかく菩提に心をよする二人の僧あり。俊性法師此の兩比丘をかたらひ。槇尾平等心王院に練若をむすひ。興正菩薩の跡をしたひ。二百五十の小乗戒。梵網瑜伽の大乗戒を護持し。如法に威儀をとゝのへ。定惠の修行をこたらすといへとも。資糧とほしくて。僧坊たへかたかりしを。僧正菩提の志ふかくして。家康公よせ給し所領を。梅槇尾の兩寺へあかち。練習せし苦行をやめ。具足戒を持し三人の比丘にくはゝり。四人の數をみてしより。叢林となれり。いまに至るまて。三寺の衣僧世緣に心をかたふけて。佛道修行嚴密にして。國家長久のいのりをなす事。偏に此僧正の恩德也。

ここに豊臣秀吉公が当山の名藍であることを聞き給われ、供料のためとして荘園二、三町を寄せられた。その後、晋海僧正清原枝賢卿の息子、国賢卿の舎弟という智行兼備の僧があった。五穀鹽醤〈五穀と塩や味噌〉の味を断ち、三密瑜伽〈真言密教〉の法を行い、修練の業を積もらせて悉地〈悟りの境地〉すでに成就した霊験著しい人であった。そればかりでなく、当寺の敗壊(した有り様)を悲しみ、これを再興せんとする志浅からずいたところ、それを源家康公がお聞きになり、国家安寧・霊場再隆のためとしてさらに梅ケ原中川の二鄕二百六十余石を寄附された。また、板倉少将兼伊賀守勝重朝臣が八幡大神の社および鐘樓等を造営したのである。細川宰相兼越中権守源忠興卿も力を加え、弘法大師の背堂を建立した。

また、ここに俊性〈俊正.敬意を示すために意図的に名の一字を同音異字に変える当時の風習によるか?〉法師という志浅からぬ僧があった。時代は澆季となって法蓮阮にかたむき〈阮は何かの誤写か?末世の混沌としたなか仏教が不正となること、の意であろう〉、毘尼〈vinaya. 律〉が久しく廃れていることを嘆いていた。その頃、また恵雲〈慧雲〉と友尊という、深く菩提に心を寄せる二人の僧があった。俊性法師はこの両比丘と語らい、槇尾平等心王院に練若〈araṇyaの音写、阿蘭若。林野など閑静な地(にある僧庵)の意〉を結んだのである。興正菩薩〈叡尊。中世鎌倉期初頭に戒律復興を成し遂げた僧〉の跡を慕い、二百五十の小乗戒〈具足戒〉と梵網・瑜伽の大乗戒〈菩薩戒〉を護持し、如法に威儀を整え、定・恵の修行に怠ることがなかった。しかしながら、その資糧が乏しく、僧坊とすることが出来なかった。そこに(晋海)僧正もまた菩提の志深く、家康公が寄せられた所領を梅尾・槇尾の両寺へ分かち、それまで修練していた苦行〈五穀断ち〉をやめ、具足戒を持して(俊性・恵雲・友尊の)三人の比丘に加わって、(僧伽成立の最低人数であり、僧坊を構成するための)四人という数を満たしたことに依って、ついに叢林〈寺院。ここでは特に僧坊の意〉となったのである。今に至るまで、三寺〈神護寺・高山寺・平等心王院(西明寺)〉の衣僧〈「衆僧」の誤写であろう〉が世縁に心を傾けて仏道修行を厳密にし、国家長久の祈りをなしていることは、偏えにこの僧正の恩徳によるものである。

伏原賢忠『高尾山神護寺縁起』(『大日本佛教全書』, vol.83, p.276)

ここで賢忠もそういうように、明忍(俊正法師)らによる興律の活動は、偏に晋海の存在があってこそなし得たものです。

先に述べたように、晋海は清原枝賢の次男であり、清原国賢はその兄です。清原氏は、国賢の長子で『慶長日件録』を著したことでよく知られている秀賢 が堂上を許された際に舟橋氏に改姓していますが、伏原賢忠はその舟橋秀賢の次男です。伏原氏は後水尾天皇の勧めによって舟橋氏から新たに分出したその庶流ですが、賢忠は最終的に嫡流の舟橋家より高い、従二位にまで昇っています。

明忍は、晋海だけでなく、俊正の出自である中原氏、そして清原氏(舟橋氏)という存在があればこそ、様々な人の後援を受け、その伝手を辿ることも可能であったでしょう。経済的背景を欠いては何一つ達することは出来ず、また後代に伝えることは出来なかったに違いありません。ただし、それもあくまで最澄が「道心の中に衣食あり、衣食の中に道心なし」(光定『伝述一心戒文』)と言ったように、まず彼らにそれだけの道心あってこそ。

晋海にとって明忍はその幼少時から教導してきたまさに最愛の直弟子でした。また、そんな愛弟子の戒律復興への思いにも賛同した同志でも晋海はありました。

その明忍が遠く対馬にて没したという報を、突如として最後の別れと僧正の鴻恩への謝意が認められた直筆の手紙ととも受けた時の悲しみたるや、あまりに深く、辛いものであったことでしょう。道依が持ち帰った僧正宛に別れを告げるこの最後の手紙は、何故か「止観文」などと名づけられ、今も平等心王院(現:西明寺)の寺宝として伝えられています。

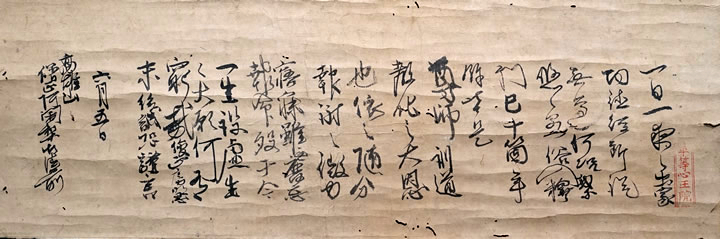

一日一夜出家功德經所說無邊何況我等悠々愚俗入釋門已十箇年餘皆是尊師訓導教化之大恩也依之隨分報謝之微力寤寐無廢忘報命歿干今一生設虛生々大願何有窮哉 俊正房明忍末後誠恐謹言

六月五日

高雄山

僧正阿闍梨御法前

一日一夜の出家の功徳は経に無限であると説かれます。ましてや我等のような悠々とした(生死輪廻をいつまでも抜け出せない)愚かで俗なる者であっても、釈門に入って出家しすでに十年以上を経た者であればなおさらであります。これも皆全て、尊師〈晋海〉による訓導教化の大恩であります。そのようなことから私は自らの分際に従い、(師への)報恩謝徳のため微力を日夜決して忘れずに尽くしてきました。我が今生の命はまさに尽きようとしておりますが、たとえこの一生が失われたとて、(律幢を立てて令法久住せんとする)生生世世の大願は、どうして盡きることが有りましょうか。俊正坊明忍、末後〈臨終〉に誠に恐れながら謹んで申し上げます。

六月五日

高雄山

僧正阿闍梨御法前

「止観文」(西明寺蔵)

また、道依は明忍が臨終の間際に筆を走らせた書も持参しています。その筆跡を実際見れば、それが尋常ならざる状態で書かれたものであることが一見して判ぜられるものです。まして平生のそれをよく知るものであればなおさらのことであったでしょう。それは、僧正らが見て涙しないわけがないものでした。

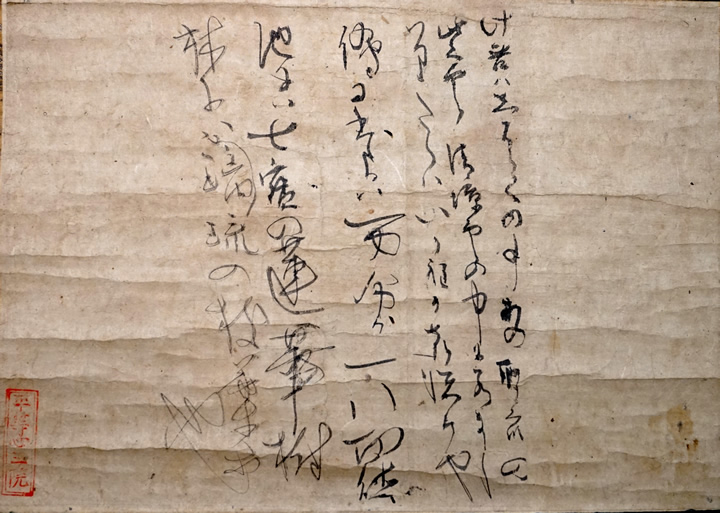

此苦ハ志はらくのこと あの聖衆の紫雲淸涼雲の中に有ましいりたらはいか程の喜悦そや 繪に書たるは萬分の一 八功德池にハ七寶の蓮華樹 林にハ琉璃の枝葉等也

この(病による)苦しみなど一時のことに過ぎない。(私が目の当たりにした)あの聖衆の紫雲、清涼なる雲の中に入り居たならば、どれ程の喜悦であろうか。(極楽浄土として書かれている)絵に書かれたのはその万分の一にすぎない。八功徳池には七宝の蓮華、樹林には琉璃の枝葉など。

「明忍和尚消息 槙尾常住」(西明寺蔵)

ここでは、極楽浄土であるとか弥陀の来迎などということが本当に有るとか無いとかいうことは問題ではない。明忍はしかし、それを確かに死が迫る苦しみの中、朦朧とした意識の上では実体験としてそれを目の当たりにしていたことは確実と言って良い。そして明忍を生前から知る者からしても、このような乱れた筆蹟でようやくその様子を伝えたものを見たならばどうか。それはきっと信じざるを得ないものとなり、それはある意味めでたいことであったでしょう。

けれども、死別の苦しみはいつの世も、人がいくつになってもつらく、悲しいことです。晋海は明忍の凶報に涙を流し哀傷して以下の句を読んでいます。

打見よと かねのしもくの筆の跡 まつ泣聲そ もよをされける

晋海による明忍への哀傷歌(『明忍律師行状記』)

人の死を悼むため、あるいはその悲しみを表するのに和歌を読むこと、それは現代の国語および歴史教育による弊害というべきか、むしろ総じて文化程度がかなり引き下げられてしまった日本の現状では、およそ思いもつかない行動であるでしょう。愛弟子を失った悲しみの中、晋海は明忍の死に様をありありと想起しながら詠んだに違いない歌となっています。

そんな晋海もまた、明忍の死を知らされてからおよそ半年後の翌年春三月、神護寺において没しています。

近世の黎明における戒律復興運動は、明忍とその同志四人によって行われたもので、その皆が掛け替えの無い人であり、それぞれ重要な役割を果たしています(これは中世の叡尊や覚盛などによる戒律復興運動と異なる点の一つです)。しかし、中でも晋海以外に明忍にとって最も大切だった人は、慧雲寥海です。

そもそも明忍と慧雲とがいかにして邂逅し、共に戒律復興を目指すようになったかの経緯は『明忍律師之行状記』において見ることが出来ます。

爰ニ惠雲道渓トテ日蓮宗ノ學匠アリ幼年ニシテ入道シ攝州堺ノウラニ住、十歳ナルラン、施齋ヲウケテ親里ノ家ニイタリヌ親里兒心ヲナグサメントテ施物ニ錢ヲ與しに取モチ寺ニカヘリ佛前にサシ置、涙ヲナカシ、カカル物如何スヘキコトハリヲ明ラムル出家にならはやとて祈願セシトカヤ年漸かさなるにそへて才智多聞ナリシカハ彼衆ノ諸侶、專能化と仰ク洛西カツラト云處ニテ徒衆ヲ御シテ法花等を講セリ始ヨリ專ラ出離解脱ニ學セシ故ニ章安妙樂ノ祖意ヲ得テ世ニナソラヘテモタシカタク外ハ日蓮の流ヲクメトモ内ニハ邪濁ヲ嫌テ入ルコトナシ常ニ法花一實ノ理ヲホカラカニセリ皆人觀行卽ノ惠雲ト呼リ

門侶活命ヲ競テ邪法弘說セルヲウラミテ上人號ヲトルヘカラスハ我カ會下ニ來テ學スヘシトテ門弟ニ一紙ノ起請ヲカヽセテ講談セルトナン猶虛名無實ノ受施鐵湯ヲ飲ノ因ナルコトヲナケイテ持戒ニアラサレハ出家ニアラス出家ニアラアラスンハ壇施ヲ受ンヤトテ丹波國ニ身ヲカクシスミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシカ凡心境ニ隨フノナケキ又アリシカハ是ヨリ南都ニ行、霊跡ナツカシク滅法ノナケキ我ノミニ覺テコヽカシコサマヨエルトナン此時三輪ホトリニシテ忍師ト行會テ互ニ述懐セルニ兩師ノ所存宛乳水ノコトシ手ヲ打涙ヲナカシテ倶ニ興起正法ノ契約ヲナス

ここに恵雲道渓という日蓮宗の学匠があった。幼年ながら入道〈出家〉し、摂州の堺浦に住んでいた。十歳になった頃であろうか、施斎〈食事の招待〉を受けて親里の家を訪れた。親が(早くして出家した)子の心を慰めようと施物として金銭を与えてきたので、(幼い恵雲は)それを取り持って寺に帰り、仏前に差し置いて涙を流しつつ、「このような物をどのように取り扱うべきかの理を明らかにする出家者になりたい」と祈願したことがあったという。

それから年月を重ねていくに従って才智優れ、博学多聞となっていったため、法華衆の僧侶らは専ら彼を能化〈師範。先生〉と仰いだのであった。そこで洛西の桂という処で徒衆を指導し、『法華経』等を講じていた。(恵雲は幼少に出家した)始めより専ら出離解脱を目的として修学してきたが、章安大師〈天台宗第四祖・灌頂〉や妙楽大師〈天台宗第六祖・荊渓湛然〉などの祖意を会得して世間〈恵雲の周囲。日蓮衆徒らの有り様〉を眺めてみたならば看過できないことは多く、外儀〈外面。立場〉は日蓮の流れを汲んだものではあったものの、内心では(日蓮宗徒らの)邪濁な振る舞いを嫌って交わらなかった。そうして常に法華一実〈一乗真実〉の理を明らかにしようと勤めていた。(そのようなことから)人は皆、「観行即〈天台教学における位階「六即」の第三〉の恵雲」と称賛していた。

(恵雲は、同じ日蓮宗の)門侶らが、より多くの収入を得ようとして競って邪法を人々に説法しているのを悲しみ、「(邪命説法する他の日蓮宗徒らのように)上人号を名乗らないのであれば、我が会下〈門下〉に来て学ぶことを許す」として、その門弟らに一枚の起請文を書かせてから講談していたということである。

そうしてさらに、(結局は恵雲自身も含めて無戒であって)虚名無実〈名ばかり形ばかりで内実が全く無いこと〉の僧が(信者らから)布施を受けることは、(来世に地獄に堕して)溶けた鉄を飲んで苦しむ因となることを嘆き、「持戒者でなければ出家ではない。出家でないならば、どうして信者から布施を受けることが出来ようか」と言って(日蓮宗僧たることを捨てて)丹波国に身を隠してしまい、炭を焼き、藁を編むなどして生計を立てるようになった。しかし、(堕落した寺門から脱し、質素で静かな俗に身を置いたとしても、自らの)凡心が見聞覚知する境〈対象〉にたちまち惑わされることへの嘆きは依然としてあったため、意を決して丹波から南都に行って(その昔まだ仏法が盛んであった時の)霊跡に心惹かれつつ、「仏法は已に滅んでしまったか」と嘆きを懐くのは自分のみであるかのように思いながら、ここかしこと彷徨っていたのであるという。

そんな時、三輪山の辺りにて明忍師と行き逢ったのである。互いにその志を述懐したところ、二人の懐いはあたかも乳水がたちまち相交わるかのように通じたのである。(二人はそのあまりの感動に)手を打ち、涙を流して倶に正法を興起せんと誓いあった。

『明忍律師之行状記』(西明寺文書)

明忍との劇的な邂逅を果たした後、慧雲と明忍とは共に西大寺へと向かっています。なぜ西大寺であったかは、この時もうすでに、その昔の西大寺とは叡尊が戒律復興して活動した中心地であり、その復興の術がいまだ伝わっていたことを知ってのことであったのでしょう。もっとも、当時西大寺はかつてのように持律峻厳の道場などではなく、誰も律など実際に守りも行いもせぬようになった、律宗とは名ばかりの寺の一つとなっていました。しかしそこには、戒律についての典籍と知識、いわゆる律学が辛うじて保存されていました。

二人はそんな西大寺にて律学を学ばんとする時、また期せずして志を同じくする僧と出逢っています。その名は友尊全空、慧雲に同じく元法華宗の僧であった人です。彼ら三人は、そもそも正しく出家とは何かを律蔵および南山大師の論疏に深く訪ね、また鑑真によってもたらされた律が嘉禎二年〈1236〉の昔にいかにして復興されたかを西大寺にて学んでいます。

そしてついに慶長七年〈1602〉、慧雲と明忍そして友尊の三人に加え、明忍の師にして高雄山神護寺の中興晋海僧正そして玉圓空渓の五人は栂尾山高山寺において、叡尊らがしたそれに倣って自誓受による受具を果たし、ついに念願であった比丘となったのでした。

明忍はその戒律復興における旗手でありその中心人物であったことは違いありません。ではその後進が皆、彼の弟子であったかと言えばそうではない。明忍は槇尾山にあること五年足らずでその後を慧雲と友尊に託し、対馬へと旅立っています。戒律復興の噂を聞きつけ集った衆僧を領し、実際にその指導にあたったのは慧雲であって明忍ではありません。

そして友尊はなぜか槇尾山に長く不在であったようで、ただ慧雲の双肩に後進の指導がかかっていました。西明寺に伝わる消息には、当時何やらヤヤコシイことがあったことを伺わせるものですが、詳細はまったく伝えられておらず不明です。晋海は神護寺法身院の住持であり、なすべき他の責務があったのでしょうが、平等心王院に常在していません。

そして明忍らと共に自誓受した玉圓ついてはどのような人であったか、彼が京都出身であったこと以外には全く伝えるものがありません。おそらくは槇尾山に慧雲と共にあったと思われますが、玉圓に触れた文献が一切存在しないのです。慧雲ら同志が次々亡くなった後、玉圓は平等心王を継いで第三代となっていますが、今のところ知られるのはただそれだけです。菲才は、玉圓とは明忍に同じく晋海を師として側仕えた神護寺の僧でなかったか、と考えていますが、憶測に過ぎません。

いずれにせよ、現実に戒律復興のために槇尾山にあって奮闘し、門弟を育てていった人は慧雲であって明忍ではない。

事実、明忍が対馬に発ってから五年後の慶長十六年〈1611〉、慧雲と明忍らのそれに次ぐ二回目の自誓受具が平等心王院にて行われています。その時、自誓受具した者は十一名。その中には後に高野山真別処に円通律寺を開き、また法隆寺北室院を律院僧坊とするなど近世興律の立役者の一人となった賢俊良永もいました。

賢俊とは、対馬府中藩の宗氏の息子であって、高野山に出され出家していた真言僧です。槇尾山に入衆する以前、(あるいは明忍に会うことを目的として)対馬に里帰りしていた際に明忍と会っており、その際に彼からの受戒を望んでいたようです。しかし、明忍は槇尾山こそ受戒の場として相応しいと勧め、授戒を断っています。

賢俊が何の受戒を求めていたかは伝えられていません。おそらくは具足戒であったのでしょう。ならばそれは当時、三師七証による受具はあらゆる点から不可能であったため、明忍らが行ったのと同様の通受自誓受によるものであったと思われます。あるいは、賢俊はすでに高野山で一応僧となってはいたものの、それは正統な出家の条件や作法を経たものでなかったことから、受具以前にまず正しく明忍から十戒を受けることによって沙弥出家させて欲しいと望んだ可能性も考えられます。

けれども明忍は当時、直接他の僧の授戒の師たりえる資格、それには比丘となってから最低十夏を要するのですけれどもその年限に達しておらず、賢俊の頼みは初めから無理な話で断られて当然の話しではありました。

結局、賢俊はその後、明忍の浄人として対馬にただ一人付き従ってその最期を看取っていた 道依明全と共に、槇尾山にて沙弥として改めて出家しています。慶長十五年十月のことです。その時、すでに明忍はその四ヶ月前の六月七日の対馬にて示寂しています。賢俊は明忍ではなく、まさに慧雲の弟子として改めて沙弥出家していた人です。

しかしながらそこで現在、賢俊をして明忍の弟子であったと単純に考える学者が多くあります。けれども、賢俊が明忍に私淑していたということはあったかもしれませんが、彼等は出家および受戒(受業)の師弟関係に無く、また学問(禀学)の師弟ですらもないため、そのような見方は全く正しくありません。

明忍が槇尾山に始まる戒律復興運動の中心人物であり、またその生涯が儚く劇的なものであったが故に、その象徴的存在となったことは間違いない。しかし、上来述べたように、その存在を支え、復興した戒律を後世に伝え残すのに最も現実に尽力したのは、慧雲です。友尊や玉圓など他の同志も僧伽の成員として欠くべからざる存在ではありましたが、おそらく彼等はそれほどの素養、学徳など備えておらず器量で無かったがため、後代ほとんど知られることが無かったものと考えられます。

慧雲は、戒録や僧伝などの史料では一般に明忍がこの世を去った翌年の慶長十六年〈1611〉三月二日に逝去したとされています。それはなんと晋海の入寂したのと全く同日でした。

しかしながら、それはおそらく誤伝で、西明寺左脇陣の明忍坐像に並んで祀られる慧雲の位牌裏(上掲写真)には、「慶長十七年二月二日寂」と記されています。他にも慶長十六年三月二日入寂説を支持できない不審点、齟齬する点がまた多数あることから、位牌の記述がやはり正しいものと考えられます。いずれにせよ、慧雲は神護寺の子院の一つ、 迎接院 にて衆僧に看取られながら示寂したと伝えられています。

雲師高雄山迎接院ニテ死ス其時惠燈ヲシテ臨終の智識トス衆ニカタツテ曰入觀シテヲワリナント思フ若病苦來テ入觀アタワサリセハ南無慈尊ト唱ヘシ其時マテハ聲スルコトナカレトイフ衆靜黙し左右ニ居スヤヽアツテ彌勒の寶號ヲ唱其時伴僧同音ニ唱寂然トシテ命終スト

慧雲師は高雄山迎接院にて死去された。その時、恵燈をもって臨終の智識とした。(慧雲が)衆僧に言われるには、

「入観〈修禅〉したまま死を迎えたいと思う。もし病苦によって入観を続けることが出来なくなったならば南無慈尊〈弥勒菩薩〉と唱えるから、その時までは音をたてないように」

とのことであった。そのため、衆僧はただ静黙してその左右に侍っていた。しばらくすると弥勒の宝号が唱えられた。伴僧らが(「南無慈尊」と)同音に唱えるなか、寂然として命終された。

『明忍律師之行状記』(西明寺文書)

このように『行状記』の末に慧雲の最後が伝えられていますが、それは何故か槇尾山でなく神護寺の迎接院であったようです。そしてこの最後に弥勒菩薩についての言及があったことにより、慧雲は明忍のように浄土信仰を有しておらず、むしろ弥勒信仰を持っていたことが辛うじて知られます。そして、慧雲の採ったこのような臨終行儀は、道宣の『行事鈔』や『戒壇図経』に基づいたものであったろうことを伺わせます。

明忍の死の前後の二、三年の間に次々とその同志達が示寂していたことは、これも宿世の因縁であったかと思わせる、それぞれ多くのやり遺したことがあったに違いないものでした。しかし、その遺志は槇尾山の門弟に確かに引き継がれ、その後むしろ槇尾山を離れていった律僧たちにより次々実現されています。

近世最初期の畿内に、ひたむきに仏教の真を求めて文字通り生命を賭した明忍などの僧徒があったことが今ほとんど全く知られていないのは誠に残念至極なことであります。そこで本稿が、晋海・明忍・慧雲・友尊ひいては賢俊や慈忍、宗覚などの優れた僧の行業が、世人の耳目に幾ばくかでも触れることの契機となれば欣幸の極み。

非人沙門覺應 稽首和南