鉢多羅第四物

初明制意。僧祇鉢是出家人器。非俗人所宜。十誦云。鉢是恒沙諸佛標誌。不得惡用。善見云。三乘聖人。皆執瓦鉢。乞食資生。四海爲家。故名比丘。古徳云。鉢盂無底。非廊廟之器。二釋名者。梵云鉢多羅。此名應器。有云。體色量三。皆應法故。若準章服儀云。堪受供者用之名應器。故知鉢是梵言。此方語簡省下二字。三明體者。律云。大要有二。泥及鐵也。五分律中。用木鉢犯偸蘭罪。僧祇云是外道標故。又受垢膩故。祖師云。今世中。有夾紵漆油等鉢。竝是非法。義須毀之。四明色者。四分應熏作黒色赤色。僧祇熏作孔雀咽色鴿色者如法。善見鐵鉢五熏土鉢二熏。律中聽作熏鉢鑪等此間多用竹烟。色則易上 五明量者。四分中。大鉢受三斗姫周三斗。即今唐斗一斗 小者受斗半即今五升 中品可知大小之間。有執律文量腹之語。不依斗量非也。鈔云既號非法。不合受淨。 六明加法準十誦文 大徳一心念。我某甲此鉢多羅應量受常用故三説捨法。應云先受持今捨一説 七行護五百問云。 一日都不用鉢食犯墮本宗應吉 重病者開。 若出界經宿。不失受但得吉罪 善見。若穿如粟米大失受。若以銕屑補塞已。更須受。若偏斜破不成受

尼師壇第五物

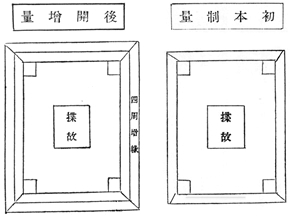

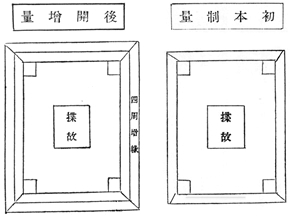

初制意四分中。爲護身護衣。護僧臥具故。二釋名。梵云尼師壇。此云隨坐衣。亦云坐具。如此方蹬褥之類。愚者迷名云因尼師故制。又不識中間貼故。呼爲壇子。因合召爲尼師壇者。取笑於時不學故也。三定量四分。長佛二搩手準五分佛一搩手。周尺二尺則長四尺也。量時尺寸。須定。微出量外。律結正犯 廣一搩手半即三尺也 上是本制量。律云時迦留陀夷。身大尼師壇小。對佛説之。便聽更増廣長各半搩手各増一尺 此是後聽。戒疏云。更増者開縁也。還從本制。限外別増有執増量。爲制非也 又云即世爲言。衣服坐具。皆樂廣大。食飮受用並樂華厚云云然捨制從開。理雖通得。但迦留極大止加半搩。今時卑陋。豈是初量不容耶。苟曰不然。請以誠證。鈔云如法作者。準初量已。截斷施縁。若坐時膝在地上者。依増量一頭一邊接裨之。此是定教正文故知膝不出地。亦不在増。或言初量是廢前教非也 然前代但於長頭廣邊各増一尺。後天人告祖師云。縱使四周具貼。不違半搩之文。但翻譯語略云各半搩耳。十字而論即是四周之義。坐具四貼由此始矣。四製造法。色同袈裟。十誦。新者二重。故者四重。不得單作。鼻奈耶云。應安縁。五分須揲四角。四分作新者。須以故物。縱廣一搩手揲之亦准準一搩。方二尺也。不揲入手犯捨墮罪。若得已成新者。並財體一經身用。則不須揲 又不得不截通取増量。此跋闍妄法。五加法云。大徳一心念。我某甲此尼師壇應量作。今受持三説。捨法改下句。云今捨一説 十誦離宿。吉羅亦不失法。行用大同鉢耳。

鉢多羅第四物

初めに制意を明す。僧祇には、鉢は是れ出家人の器なり。俗人の所宜に非ずと。十誦に云く、鉢は是れ恒沙の諸佛の標誌なり。惡用することを得ずと。善見に云く、三乘の聖人、皆瓦鉢を執て、乞食して生を資け、四海を家と爲す。故に比丘と名づくと。古德の云く、鉢盂は底無し。廊廟の器に非ずと。二に釋名とは、梵には鉢多羅と云ふ。此には應器と名づく。有るが云く、體・色・量の三、皆法に應ずるが故にと。若し章服儀に云ふに準ぜば、供を受けるに堪えたる者の、之を用るを應器と名づくと。故に知ぬ、鉢は是れ梵言。此の方の語、簡にして下の二字を省けり。三に體を明すとは、律に云く、大要に二有り。泥及び鐵なり。五分律の中には、木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ずと。僧祇に云く、是れ外道の標なるが故に、又垢膩を受くるが故にと。祖師の云く、今の世の中に、夾紵・漆油等の鉢有り。竝びに是れ非法なり。義、須く之を毀るべしと。四に色を明すとは、四分には應に熏じて黒色・赤色と作すべしと。僧祇には熏じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るは如法なりと。善見には鐵鉢は五熏、土鉢は二熏と。律の中に熏鉢鑪を作ることを聽す等と此の間には多く竹烟を用ふ。色則ち上り易し。五に量を明すとは、四分の中には、大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗。小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと。六に加法を明す。十誦の文に準ず。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の鉢多羅、應量を受けて常に用ふるが故にと三説す。捨法には應に先より受持するも今捨すと云ふべし。一説す。七に行護。五百問に云く、 一日都て鉢を用ひて食せざれば、墮を犯ずと本宗は吉なるべし。重病の者には開す。若し界を出て宿を經れども、受を失せず但だ吉罪を得。善見には、若し穿ること粟・米の大の如きは受を失す。若し銕屑を以て補塞已れば、更に須く受くべし。若し偏に斜に破れば受を成ぜずと。

尼師壇第五物

初に制意。四分の中には、身を護り衣を護り、僧の臥具を護らんが爲の故なりと。二に釋名。梵に尼師壇と云ふ。此には隨座衣と云ひ、亦坐具と云ふ。此の方の蹬褥の類の如し。愚者は名に迷て云く、尼師に因るが故に制すと。又中間の貼故を識らず。呼んで壇子と爲す。因て合せ召で尼師壇と爲す者の、笑を時に取るは、學ざるが故なり。三に定量。四分には、長きこと佛の二搩手五分に準ぜば、佛の一搩手は周の尺の二尺、則ち長きこと四尺なり。時の尺寸を量て、須く定むべし。微かも量の外に出れば、律に正犯を結す。 廣一搩手半即ち三尺なり。 上は是れ本制の量なり。律に云く、時に迦留陀夷、身、大にして尼師壇、小なり。佛に對して之を説く。便ち更に廣・長、各の半搩手を増すことを聽したまふと各の一尺を増す。 此は是れ後に聽せるなり。戒疏に云く、更に増すというは開縁なり。還りて本制に從て、限の外に別に増すなりと有る人、増量を執して制と爲す。非なり。又云く、即ち世、言を爲して衣服・座具、皆廣大を樂ひ、食飮受用、並びに華厚を樂ふと云云。然るに制を捨てて開に從はば、理は通じて得たりと雖も、但だ迦留の極大なるすら半搩を加ふに止どむ。今時の卑陋なる、豈に是れ初の量に容れざらんや。苟に然らずこと曰はば、請ふ誠證を以てせん。鈔に云く、如法に作らば、初量に準じ已て截斷し、縁を施せ。若し坐する時、膝、地の上に在らば、増量に依て一頭一邊に接ぎ之を裨けよ。此は是れ定教の正文なり故に知ぬ、膝地に出でざれば、亦増に在らず。或が言く、初めの量は是れ廢前の教なりと云ふは非なり。 然れば前代、但だ長頭廣邊に於て、各の一尺を増す。後に天人、祖師に告げて云く。縱使四周具に貼すとも、半搩の文に違せず。但だ翻譯の語、略にして、各の半搩と云ふのみ。十字を以て論ずるに即ち是れ四周の義なりと。坐具の四貼と云ふことは、此より始れり。四に製造法。色は袈裟に同じ。十誦には、新しき者は二重、故き者は四重。單へに作ることを得ず。鼻奈耶に云く、應に縁を安ずべしと。五分には、須らく四角に揲すべしと。四分には新しき者を作らんには、須らく故き物を以て、縱・廣一搩手に之に揲すべしと亦佛の一搩に準ずるに、方に二尺なり。揲せずして手に入るるは捨墮罪を犯ず。若し已成の新しき者を得、並びに財體に一たび身用を經らば、則ち揲を須いず。

又截らずして通じて増量を取ることを得ざれ。此は跋闍が妄法なり。五に加法に云く。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の尼師壇、應量作なるを今受持す三説す。捨法は下句を改て、今捨すと云ふべし。一説す。十誦には、宿を離るれば吉羅なり。亦法を失せずと。行用は大いに鉢に同じのみ。

[S]pātraの音写。いわゆる鉢。

漢字の鉢は「はち」と訓じられ、近世以来、現代日本語では「hachi」と発音するけれども、平安初期頃までの日本では「はち」は「pachi」と発音していた。それまでは「は」は今のようにhaではなくpaと発音していたのである。そして鉢という語を「pachi」と日本語で訓じるようになったのは、支那の文典を通してではなく、直接梵僧あるいは胡僧など海外の人から日本に伝えられた証。その僧とは天平の昔に日本に来た、梵僧の菩提僊那あるいは林邑僧の仏哲など。

なお、鉢以外にも瓦や機などの語もまたこれと同様であった。瓦は「かはら(戦前戦後までは「かはら」と書いた)」と読むが、それはkapāla(亀甲状の殻・皿の意)に由来し、機・旗は「はた」と読むがそれは[S]patākāに由来する。そのどちらも「は」がpaと対応しているが、それは前述のようにその昔の日本では、「は」はhaではなくpaと読んでいたためである。もっとも、「は」の読みはいきなりpaからhaに変わったのではなく、paが奈良後期から平安初期頃、次第にfaとなって、近世から現在と同じhaとなった。▲

『摩訶僧祇律』巻二十九「此是出家人器。非俗人所宜」(T22, p.462a)▲

『十誦律』巻三十九「此鉢是恒沙諸佛幖幟。何以輕賤此鉢」(T23, p.282b)▲

印度の恒河、いわゆるガンジス川の砂。数え切れない数、無量であることの比喩として多用される語。▲

『善見律』巻七「佛辟支佛聲聞悉行乞食。或貧或富捨家學道。棄捨牛犢田業及治生俗務。而行乞食資生有無。皆依四海以爲家居。是名比丘」(T24, p.717c)▲

東西南北など四方の海。転じて世界、天下。▲

廬山慧遠。東晋代の支那僧。廬山に住していたことから廬山慧遠といわれる。ようやく支那で本格的に導入された『十誦律』に依る律儀・僧儀の普及に尽力した。▲

廊廟は「天下の政」の意。慧皎撰述の『高僧伝』慧遠伝にある一節「又袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。沙門塵外之人。不應致敬王者」(T50, p.360c)に基づく言。袈裟も鉢も世俗に属するものでは無く、沙門は世俗を離れた人であって、たとい王者であっても敬礼する必要はない、との意。▲

『章服儀』「堪受供者。用之名應器也」(T50, p.360c)▲

『四分律』巻五十二「佛言聽畜。有六種鉢。鐵鉢蘇摩鉢優伽羅鉢優伽賖鉢黒鉢赤鉢。此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢」(T22, p.952c)▲

『五分律』巻二十六「佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽畜上諸鉢。若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅。若畜木鉢偸蘭遮」(T22, p.169c)▲

『摩訶僧祇律』巻二十三「爾時有人。食前著沙門標幟。手捉黒鉢入聚落乞食。食後著外道標幟。手捉木鉢。復逐人入林中池水園觀處乞食。爲世 人所嫌。云何沙門釋子入聚落中。從我家乞食。今來入林。復不得脱。復有人言。汝不知耶。此沙門諂曲爲衣食故。兼兩入。諸比丘以是因縁。往白世尊。佛言。此名越濟人捨沙 門標幟。執外道標幟。捨外道標幟復執沙 門標幟。如是越濟人不應與出家。若與出家者。應驅出。若度出家受具足者。得越比尼罪。是名越濟人五無間者」(T22. P417b)、および巻廿九「復次佛住王舍城。爾時王阿闍世作大新堂 竟。作如是念。此堂誰能知其過失。唯有諸沙門釋子。聰明智慧能知此過失。又作是念。 我不可直喚諸比丘來看此堂。正當設會處處著人微聽所説。爾時諸比丘來入。有一比丘作是言。此堂都好。唯一角差降一麥許。 復有一比丘作是言。此堂都好。唯閣道上戸 楣額太下。王刹利種羽儀扇蓋不得平行出入。時有一摩訶羅比丘。見地斷材頭作是念。此好可作鉢。比丘食訖還去。爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以綖量度。如説無異。即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語。諸比丘故當須鉢。即喚巧師旋作木鉢。作種種飯食盛滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿飯食。遣人送往奉上世尊。佛言。不聽用木鉢。受垢膩故。亦是外道幖幟故不得受」(T22, p.461c)▲

道宣。『行事鈔』巻下「今世中有麥紵鉢棍瓦鉢漆鉢瓷鉢。並是非法。義須毀之」(T40, p.125a)▲

麻布を漆で挟み込むように貼り合わせて形成する技法。▲

漆塗り。ここではおそらく木地に漆を塗り重ねた技法を意図したものであろう。▲

現在、日本に伝わる禅宗ではその用いる鉢はすべて鉄や瓦でなく木製の漆塗りのものとなっているが、それは宋代に行われていた禅家の非法を引き継いたもの。▲

『四分律』巻五十二「佛言聽畜鐵鉢。時有鐵作者出家。欲爲諸比丘作鉢白佛。佛言聽作。彼須爐。佛言聽作。彼須椎鉗。佛言聽作。彼須韛嚢。聽作。彼須錯。佛言聽作。彼須鏇器。佛言聽作。彼鏇器諸物患零落。佛言聽作。嚢盛著杙上龍牙杙上。彼畜鉢不熏生垢患臭。佛言聽熏。彼不知云何熏。聽作爐若釜若瓮種種泥塗。以杏子麻子泥裏。以灰平地作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊手按令堅。若以薪若牛屎壅四邊燒之。當作如是熏 〈中略〉 時世尊在毘舍離。諸比丘得黒鉢不受言。佛未聽我等畜黒鉢白佛。佛言聽畜。爾時世尊在舍衞國。時諸比丘得赤鉢不受言。佛未聽我等畜如是鉢白佛。佛言聽畜。有六種鉢。鐵鉢蘇摩鉢優伽羅鉢優伽賖鉢黒鉢赤鉢。此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢」(T22, p.952b-c)

『四分律』では必ずしも「薫じて黒色・赤色にせよ」とはされていない。誤認させる記述というべきであろう。▲

『摩訶僧祇律』巻二十九「熏作鉢成就已作三種色。一者如孔雀咽色。二者如毘陵伽鳥色。三者如鴿色」(T22, p.461c)▲

『善見律』巻十五「法師曰。新鉢幾薫堪受持。答曰。若鐡鉢五薫堪用。若土鉢二薫堪用」(T24, p.778b)▲

『四分律』巻五十二「佛言聽畜鐵鉢。時有鐵作者出家。欲爲諸比丘作鉢白佛。佛言聽作。彼須爐。佛言聽作」(T22, p.952b-c)▲

鉄鉢などに油を塗り、これを加熱して酸化皮膜を形成させるための簡便な炉。今も南方では同様の方法でもって鉄鉢を黒色に薫じる。▲

『四分律』巻五十二「此總而言二種鉢。鐵鉢瓦鉢。有受一斗半。有受三斗者。此應受持」(T22, p.952c)▲

『十誦律』巻廿二「次問。此鉢多羅是汝有不。答言是。我某甲。此鉢多羅應量受。長用故」(T23, p.155c)▲

失訳『仏説目連問戒律中五百軽重事』「問早起得用鉢食。不用有何咎耶。一切食皆應用鉢。若一日都不用鉢犯墮」(T24, p.978c)

および「問比丘病時得離鉢食不。答重病得。小小輕者皆不得」(T24, p.977c)▲

突吉羅。悪作罪。▲

『善見律』巻十五「破穿如栗米大。失受持。若以鐵屑補得受持」(T24, p.778c)▲

[S]niṣīdana / [P]nisīdanaの音写。比丘・比丘尼が床や地面に坐臥する際に敷く、携帯の敷物。坐具(座具)と漢訳される。

携帯の際には左肩に縦に四つ折りにして載せる。現在もビルマの上座部においてそのように用いられているが、支那では畳んだものを左の下腕の上、袈裟の下に懸けて携帯するようになったが、玄奘なども指摘しているように、古来それは非法とされる。

現在、日本の僧職者で座具を所有・使用しているのは禅宗および律宗、真言宗のごく一部くらいのものであるが、それも儀式儀礼にて少々使うだけ。日常的に使用するものはほぼ無い。総体としては坐具とは何か、僧に坐具が必須のものであることすら知られていない。▲

『四分律』巻十九「自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇」(T22, p.694a)▲

足の下に布く敷物。▲

他より一段高くして供物など捧げ、儀式を行う場所。▲

『四分律』巻十九「若比丘。作尼師壇當應量作。是中量者。長佛二搩手廣一搩手半」(T22, p.694b)。ここで元照は「長佛二搩手廣一搩手半」が本制であるというが、まずは「若比丘。作尼師壇當應量作。此中。量者。長佛二搩手半。過者裁竟波逸提」(T22, p.694b)とあって、本制は仏二搩手半四方であった。▲

『四分律』巻十九「時尊者迦留陀夷。體大尼師壇小不得坐。知世尊從此道來。便在道邊手挽尼師壇欲令廣大。世尊見迦留陀夷手挽尼師壇已。知而故問言。汝何故挽此尼師壇。答言。欲令廣大是故挽耳。爾時世尊。以此事與諸比丘隨順説法。讃歎頭陀少欲知足樂出離者。告諸比丘。自今已去聽諸比丘更益廣長各半搩手」(T22, p.694b)

『四分律』によれば座具の量は三制を経ていたとされる。▲

[S]Kāludāyin(?) / [P]Lāludāyīの音写。仏弟子(比丘)の名。『パーリ律』によれば、座具が増量された原因となった比丘の名はただUdāyiであるが、その他のUdāyiと区別するためにLāludāyīとも呼称されたという。Pandita Udāyīと讃えられるほどの賢者であり、身体が大きく太っていたという。律には同名の悪比丘が度々登場して諸々の悪事をなしたことが知られるがそれとは別物。なお、座具増量の因縁となった比丘の名は『根本説一切有部毘奈耶』にてもやはり鄔陀夷すなわちUdāyi。▲

『四分律含注戒本疏』四巻。道宣による『四分律』の戒本(波羅提木叉)に対する注釈書。『四分律行事鈔』・『四分律戒本疏』・『四分律羯磨疏』が律三大部と言われ、支那の南山律宗および日本の律宗諸流における根本典籍となっている。なお、大正蔵経には三大部のうち何故か『行事鈔』以外が収録されていない。ここで引かれているのは、その巻四「更増者開緣也。還從本制限外別増。若通取量即跋闍子非法之教廣流於世。然即世爲言衣服坐具皆樂廣大食飲受用並樂華厚」。▲

『行事鈔』巻下「如法者準初量已截斷施縁。若坐時膝在地上者依増量。一頭一邊接禆之。此是定教正文」(T40, p.108c)▲

道宣『感通伝』「縱使四周具貼。不違半搩之文。但以翻譯語略。但云各半搩手。十字而論。即是四周之義」(T45, p.881a)▲

おそらく「(小さく書いた)十という文字を大きくしようとしたならば、その上下左右を均等に引き伸ばして書かなければ歪となってしまうように、(座具を増量するならば)四方均等に増さなければならない」というほどの意であろう。▲

『十誦律』巻五「若比丘得新衣。二重作僧伽梨。一重作欝多羅僧。一重作安陀衞。二重作尼師壇。若欲三重作僧伽梨。三重作尼師壇。若更以新衣重縫。是比丘重縫衣故。突吉羅。若過十日。尼薩耆波夜提。若比丘得故衣。作四重僧伽梨。二重欝多羅僧。二重安陀衞。四重尼師壇。若更以新衣重縫。是比丘重縫衣故。突吉羅。若過十日。尼薩耆波逸提」(T23, p.31a)▲

『鼻奈耶』巻六「世尊告曰。若比丘新作坐具。取故者縁。縁四邊以亂其色。若不取故縁。縁四邊者。捨墮」(T24, p.876c)▲

『五分律』巻九「若比丘作尼師檀。應如量作。長二修伽陀磔手廣一磔手半。若續方一磔手。若過波逸提。續方一磔手者。截作三分續長頭。餘一分帖四角」(T22, p.71a)▲

『四分律』巻八「若比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩手帖著新者上壞色故。若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故。尼薩耆波逸提」(T22, p.617a)▲

[S]Vṛ jiputraの音写、跋闍子の略。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張した僧の名。結局、それら主張はことごとく排斥された上、破僧を企てた悪僧とされる人。▲

『十誦律』巻三十八「佛言。從今日所受坐具不應離宿。犯者突吉羅」(T23, p.273a)▲