『根本僧制』とは、江戸中期の大阪を中心として活躍した慈雲飲光により著された書で、高井田村長栄寺において初めて宣揚された「正法律」による僧坊のための根本原則が示されたものです。それは寛延二年〈1749〉七月、慈雲三十二歳の時のことです。まさにこの書が執筆され衆に示された時こそ、慈雲をして尊者たらしめることになる嚆矢が放たれた瞬間でした。

慈雲はこれをもって「正法律を復興」せんとする旗を掲げ、その同志・信者たちはその旗のもとに集って盛んに活動を展開していくことになります。

やがて慈雲は、江戸中後期の大阪・京都そして奈良においてその名を広く轟かせてついには国中に知られる程となり、また今に至るまでその徳行の数々を残すまでとなっています。

ここで先ず、正法律とはいかなる意味・内容を持つ言葉であるかを示す前に、慈雲がいかにしてこれを宣揚するにいたったのかを示します。その経緯は、慈雲の入寂後に弟子明堂により著されたその伝記、『正法律興復大和上光尊者伝』(『光尊者伝』)にて以下のように伝えられています。

一日證奮然請尊者曰。方今正法不絶縷。苟不急維持焉。恐佛日墜于地矣。自今後。事無大小。一順佛正軌。莫雑澆末弊儀。尊者曰。汝之志雖可嘉。其奈時未到何則不惟無裨于斯法。反来他謗矣。證曰。佛世尚有外道起謗。況今日乎。世雖濁濫。法水未悉枯涸。又幸有二三同志。秘護密持。今正是時。不可失矣。尊者大激其志。即従其言。作僧制以示同志。始号正法律。

ある日、親證は奮然として尊者に求めて言った。

「まさに今、正法は絶えようとすることか細い糸のようです。一刻も早くこれを維持しなければ、おそらくは仏教という太陽は地に墜ちてしまうでしょう。今より以降、事に大乗・小乗の別無く、一途に仏陀の正軌に順じて、末世の誤った習慣を雑えずにいたしましょう」

と。すると尊者は言う、

「おまえの志は喜ばしいものだが、(ものには好機というものがあって)それを行うに適した時機が到来していないのに断行すれば、仏法を興せないばかりか、むしろ他からの誹謗を招くだけとなろう」

親證は言う、

「仏陀御在世のときにも外道から謗られる者があったのです。まして今日であれば当たり前でしょう。世の人倫乱れているとはいっても、(仏陀の教えという)法水が未だ枯れ尽きてはおりません。また、幸いにもここに二、三の同志があって、軽はずみに他に吹聴して回るような者はいません。今こそがまさに『時』です。この機会を失ってはいけません」

ついに尊者は大いに親證の志に奮い立たされ、そして親證の言葉に従って僧制〈『根本僧制』〉を著して同志に示し、始めて「正法律」と号した。

明堂『正法律興復大和上光尊者伝』(『慈雲尊者全集』, vol.1, pp.39-40)

これは慈雲がその師である忍綱貞記の命により、法樂寺から愚黙親證・即成覺法・萬愚覺賢といった法弟らと共に長栄寺に入り、その一年半後にはこれを律院僧房として結界し修行していた中でのことです。

なお、慈雲はこの時はじめて長栄寺に入ったというのではなく、まだ尊者が沙弥で野中寺にて受具する以前、一時的にではありますが、やはり忍綱の指示によって長栄寺に滞在していたことがあります。そもそも長栄寺は忍綱により中興された寺で、いまだ復興の途上で貧しい荒れ寺でした。

高井田村という当時の大阪からすれば辺境の寒村にあった長栄寺に忍綱より譲られ住職として入って後、しかし仏前に献ずる香にも事欠く赤貧洗うが如き中ながら、高潔の志を失うこと無くわずか一年半でこれを律院僧房とするまで整備し得たのは、無論忍綱の力添え、経済的後援あってのものでしょう。

けれどもやはりその基となったのは、尊者とその法弟らの高き志があったからに他なりません。わずか四人の若き求道者らは、毎日朝早くに托鉢に出てその日の糧を得、厳しく戒律を持って修禅に励む日を送っていたようです。それはまさに往時の仏陀とその弟子らの日々もかくや、と人々に思わせるほど純一なものであったと、その時の様子が伝えられています。

そのような中、愚黙が兄弟子の慈雲に対していわば「たとえ非力であろうとも、今こそ我らで正法を護らん」との熱く激しい志をもってぶつかり、ついに尊者をしてこの活動を創始せしめられたのは、長栄寺にて初めてとなる具足戒の授戒を受け比丘となって二年たらずのことです。

そんな愚黙は、長栄寺にて共に修行する同法侶の中でもっとも純粋で、その行業もっとも気高いものであったといいます。

是時門人中。親證最賢而純懿。以匡衛正法為己任。動静云為。一効尊者所為。猶顔回於仲尼。尊者亦特器重之。間励学徒曰。汝曹以證之志為志。則大法其庶幾復振乎。

この時、門人の中で親證が最も智慧優れて純粋であった。正法を護ることこそ己の務めであるとしていた。その動静云為は、とにかく尊者の為す所に倣ったもので、あたかも顔回〈孔子の愛弟子〉と仲尼〈孔子〉のようなものである。尊者もまた、特に親證を大切に思い、ことあるごとに他の学徒を励まして言った、

「おまえ達の同志である親證のような志をもって己の志とすれば、仏法は多少なりとも再び盛んになるであろう」

明堂『正法律興復大和上光尊者伝』(『慈雲尊者全集』, vol.1, p.39)

そもそも慈雲が長栄寺に入るきっかけを作ったのは、当時はまだ沙弥であった愚黙でした。慈雲に法を説かれることを決意させ、さらに正法律を宣揚せらることを決意させた愚黙。それはいわば、釈尊の梵天勧請の説話における梵天の如き存在でした。愚黙の存在無くしては、慈雲が現代においてもなおその名を知られることなどなかったに違いありません。

翻ってみれば、慈雲が仏道に入ることも、正法律復興に向けて動き出すのも、そのほとんどは受動的でした。当初はまるで仏教など信じておらず、むしろ朱子学の儒者の影響で憎んですらいた十三歳の慈雲が出家したのは、ただ亡き父の遺言に不本意ではあっても従ったまでのこと。憎っくき邪教である仏教を、その内部においてじっくり学んだ後には還俗し、いかに仏教が蒙昧なる思想であるかを暴露せんとの腹積もりであったといいます。しかし、師僧となったのはその才に期待をかけていた忍綱でした。

慈雲は仏教を憎みながらも、忍綱に対してだけは特別の敬意を持っていたといいます。忍綱の人柄と振る舞いに徳があったこともさることながら、やはり子として孝を尽くさんとしていたその父母が忍綱に心服していたことが先ずあったのでしょう。そこで慈雲はこれも受動的に梵字と密教とを修めることになり、そこでようやく仏教というものが、それまで儒者に教えられて思いこんでいたようなまやかし、妄想や幻術の類ではないことを知っています。廻心することとなる何らか不可思議な体験はいわば偶然のことであったかもしれません。しかし、それは忍綱の教導の下で生じたものであったことに変わりはありません。そこで慈雲は密教の加行を一通り終えた後、やはり忍綱の指示によって京都の伊藤東涯の元に三年間遊学したのでした。

『根本僧制』を著した後の慈雲が、仏教に限らず儒教についても神道についても原典をこそ重視し、後代の過度に思弁的であったり曲解・無根拠であったりする説を廃する復古的立場を取ったのは、東涯の元での修学が、それは本を正せばその父伊藤仁斎のということになりますが、必ず強く影響されてのことです。その後、慈雲はさらに、これもやはり和上の指示に従ってのことであったに違いないことですが、南都に遊学して顕教を修め、そして大阪に帰って後に野中寺に入って具足戒を受け比丘となっています。

実は尊者が仏教に対して真に信仰を持ったのは、十九歳のおり野中寺にて修学中のことであったようです。十四歳で仏教に廻心したといっても、ただ少々の不可思議な経験をしただけのこと。成人して学問を遮二無二と積み、その何たるかを知っていく中で、慈雲は仏教を真に信じるようになっています。ただ該博な知識を具えることによっては生死一大事を解決することなど決して出来ないことを、むしろ学問をひたすら積んでいく中で知ったのです。『臨済録』などに描かれる最初期の禅僧も同様の過程を経ていたようですが、このような経験もまた慈雲にとって非常に重要なものでした。これは懸命に勤めて学問を相当積んでこそわかることであって、何も知らず知ろうと努力もせず、初めから「不立文字」などとうそぶく野狐禅の輩にはわかりも言えもしないことです。

そしてこれ以降、慈雲はそれまでと異なって真に自主的・積極的に仏教を、中でも特に持戒と修禅について自ら深めています。かといって、慈雲は依然として法を他に説くこと、仏教復興などほとんど念頭になく、むしろ時が経って当時の仏教界の頽廃した様子を知るにつれ、そのようなことを為すのに否定的となっていたと思えます。しかし、そのような尊者をして重い腰を上げさせ、ついに奮起させたのが愚黙でした。さても父母と師と法弟とにまったく恵まれ、そしてその持って生まれた性分と恵まれた才能とは、実に慈雲尊者の宿善の果報と言うべきものでありましょう。現在の南方仏教が信仰される国では、このような人をして「波羅蜜〈pāramī〉のある人」といった表現をします。

なお、百年余ほどの前の大正時代に高貴寺を領した戒心により、あまり文章も巧いものでなく一部に事実誤認も含まれたものではありますが、『根本僧制解題』がすでに著されているため、参考までにこれも示します。

(大正期のものですから現代語訳など蛇足で基本的に不要とは思いますが、一部に今は一般的でなくなった語・表現などあり、また尊者の漢文による讃もあるために一応併記しておきます。)

根本僧制解題

慈雲和上といへば。彼の山岡鐵舟が日本の小釋迦と尊稱した程の近古の大德で。殊に十善法語の講述で名高い。此の根本僧制は恐く未だ世に公にされた事のないものだが。和上の御志願は釋尊御在世當時の正法律を興復したいと云ふにあつた。それで或る時法弟子に向つて。末世法の衰へたるを洪嘆され。我は今より信州の山中に入つて木石と共に朽ち果てんと言ひ出された。嘗て戯謔なき和上の凛乎たるこの斷言に對して。法弟みな打ち驚かれたが。衆中に愚黙禪師と云へる法弟あり。禪師云く。夫は菩提心がないと云ふものである。弘法の念なく山中に入て只自身を潔くすると云迄にして。正法護持濟世利民を如何かせんと。例せば孔子陳蔡の間に厄せられ三日糧を絶つと云。孔子云く吾道非なるかと。顔回云ク夫子の道は至大なり。故に世容るゝ事不能と云ひし如く。尊者の説至大なる故に世に能く容るゝものなきは敢て怪むに足らざれども。説の行はれざるに因て此ノ言ありしなり。茲に於て禪師云へらく。然らば吾卒先して之に隨ひ且之を實行せん。宜しく法を制定すべしと。其時成るものが即此の根本僧制である。因に禪師は其後堅く此の僧制を守つて僧坊の礎となられたが。但三衣の制を嚴守された爲に。二十四歳を一期とし正に法に殉せられたのである。禪師は如是尊者の片腕となりて正法興復の任に當りて。尊者の御偉業を助けられたのであつた。若し禪師が此ノ時信州行を引止めさせられなかつたならば。恐らくは當時尊者の大成を見る事が出來なかつたかもしれぬ。此ノ點に於て禪師與て力ありと云ふべし

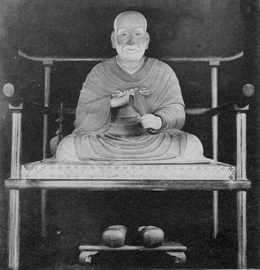

上陳の如き有樣であつたから。禪師は尊者の法弟であつたにも拘らず。尊者は常に師匠の如く尊敬なされたとの事である。今禪師の肖像に對し尊者が讃をして置かれたのを見ても。その一般が伺はれる。今ノ其讃を寫して左に示す

禪師親證號愚黙。予之法弟也。木叉從予而受。禪那依予而修。大菩提心因予而發。容貌智解一例常人耳。其父云。處胎十三月而生。紀州和歌浦本城氏。爲大和上疎屬。予知之也。自齔齠生來無瞋怒。風雷夜暗不恐怖。既長長坐終日。非至要不言。結跏達暁兀齠如木頭。見趙州栢樹子話有省。諸方淺深悉歸于掌握。然而持律益固。見一吉羅哽咽而懴。聞華嚴經發普賢大心。顯密敎相自己心中出。然而小心彌翼。毎見一法滅相啼泣經旬。三乘聖儀現于澆末。心地法門傳於秋津洲者。斯人之願力也。別有事緣。其剛直敦厚爲法忘躳。予也不如之遠矣。重曰。斯人也生七衆有儀。斯人也滅兩乘尚規。其唯愚虖愚不可及。其唯愚乎予滋汲汲右大正四年夏大暑之頃。關東小林正盛師來山。三周間餘留錫之砌。予傳聞之儘陳述矣。記之殘置。今日不圖讀涙下數行。依記焉

明和庚寅春 小比丘飮光敬讃

大正五年三月二十一日病中

根本僧制解題

慈雲和上といえば、彼の山岡鉄舟が「日本の小釈迦」と尊称した程の近古の大徳で、殊に『十善法語』の講述で名高い。この『根本僧制』は恐らく未だ世に公にされた事のないものだが、和上の御志願は釈尊御在世当時の正法律を興復したいということにあった。それである時、法弟子に向かって末世とあって法が衰えていることを洪嘆され、「私は今から信州の山中に入って木石と共に朽ち果てる」と言い出された。かつて戯謔〈戯れること〉することも無かった和上の凛乎〈毅然とした様子〉たるこの断言に対して法弟みな打ち驚かれたが、衆中に愚黙禅師という法弟があった。禅師が言うには、「それは菩提心がないというものである。弘法の念なく山中に入って、ただ自身を潔くするというのでは、正法護持や済世利民をどうするのか」と。例えば孔子が陳と蔡の間において(兵に包囲されるという)厄に遭い、三日食糧を絶たれたという〈『史記』などにある「陳蔡の厄」の際の話〉。孔子が「吾が道、非なるか」と云うと、顔回は「夫子〈孔子〉の道は至大であります。したがって世間で(これを)受け入れることが出来ないのです」と云ったように、尊者の説も至大であるからこそ世間で受け入れる者が無いのは敢えて怪しむまでもないことであるが、その説が行われないことに因ってこの(慈雲の隠棲してしまおうという)言葉があった。ここに於いて禅師は、「ならば私が卒先してこれに隨い、かつこれを実行いたします。宜しく法を制定して下さい」と云った。その時に出来たのがすなわちこの『根本僧制』である。因みに禅師はその後、堅くこの僧制を守って僧坊の礎となられたが、ただ三衣の制を厳守されたことから、二十四歳を一期として正に法に殉せられたのである。禅師は如是尊者〈慈雲〉の片腕となって正法興復の任にあたり、尊者の御偉業を助けられたのであった。もし禅師がこの時、信州行きを引止めさせられなかったならば、恐らくは当時、尊者の大成を見る事が出来なかったかもしれない。この点において(正法律興復に)禅師与えて力ありと云うべきであろう。

上述のような有り様であったから、禅師は尊者の法弟であったにも拘らず、尊者は常に師匠の如く尊敬なされたとの事である。今、禅師の肖像に対し尊者が讃をしていかれたのを見ても、その一般が伺われる。今のその讃を写して左に示す。

禅師親證、愚黙と号す。予の法弟なり。木叉、予に従って受け、禅那、予に依って修し、大菩提心、予に因って発す。容貌智解、一に常人に例するのみ。その父云く、処胎十三月にして生る。紀州和歌浦の本城氏、大和上の疎属なりと。予、之を知るなり。齔齠〈歯の生え替わる頃の幼年〉より生来瞋怒無し。風雷夜暗にも恐怖せず、既に長じて長坐終日。至要に非れば言わず。結跏、暁に達し兀として木頭の如し。趙州〈唐代の禅僧〉栢樹子の話を見て省有り。諸方の浅深悉く掌握に帰す。然り而して持律益固く、一吉羅〈突吉羅(悪作).律における微罪〉を見ても哽咽して懴す。華厳経を聞いて普賢の大心を発し、顕密の教相、己心中より出づ。然るに小心彌翼しみ、一法滅の相を見る毎に 啼泣旬を経。三乗の聖儀、澆末に現じ、心地の法門、秋津洲 〈日本 〉に伝わるは、斯の人の願力なり。別に事縁あり。その剛直敦厚、法の為に躳を忘るることを。予や之に布かざること遠し。重ねて曰く、斯の人や、生れては七衆儀あり。斯の人や、滅して両乗る尚規る、それ唯だ愚か、愚や及ぶべからず。それ唯だ愚か、予 滋々汲汲たり。右、大正四年夏大暑の頃。関東小林正盛師来山。三周間余り留錫の砌、予傳聞のまま陳述し、これを記して残し置く。今日図らず読んで涙下ること数行、依って記す。

明和庚寅〈明和五年(1771)〉春 小比丘飲光敬讃

大正五年〈1916〉三月二十一日病中〈śīlacitta. 戒心を梵語訳した名〉

戒心「根本僧制解題」(『慈雲尊者全集』, vol.6, pp.93-95)

慈雲は愚黙がなければ「慈雲尊者」となることはなかった。何故そのように断言出来るかの根拠を知ることは、すなわち正法律がいかに宣揚されたかの経緯を知ることに他なりません。

以下は少々長い引用となります。しかしこれは、慈雲がどのように感じている時に愚黙がいかなる態度で尊者へ接し、ついに正法律復興を宣揚したかの経緯を自ら述懐している記録です。それは明和三年〈1766〉七月晦日の布薩の後で行われた僧俗への説法が筆記されたもので、およそ慈雲の生涯が語られる時、ほとんど必ず触れられる話の典拠となっています。

此方が十二の時に。朱子学の儒者の講釈を聞て断見を起した。十三の年出家した。十五の年に老和尚の命を受けて密教の加行を勤めたが。十八道を授かる時。道場観に至て初めて断見の非を知った。十九の年に。四分律の五百結集の文を見て。初て菩提心を起した。二十四の時に至て。初めて此事有ることを合点した。二十五の時に初めて穏当になった。其時は信州に居たが。信州の大梅和尚とは見処が大に齟齬した。其時に日頃世間に名高き諸長老の会下の衆に逢うたり。又諸長老の法語説法等を聞いたが。皆此方の心に当たらぬことであった。其時此方が思ふには。とても世間に同道唱和の人もあるまいに依て。直に空閑独処の心が起った。信濃は寒国で堪へ難いに依て。上州か野州か美濃路あたりで山居して。木や石と共に朽て仕舞はうと思うた。彼是住処を聞きつくらふ時に。大阪の又助殿から書状で申越さるゝには。老母が大病なり。又祖母も大病で。殊の外此方が遠方に居ることを憂ひなさるゝ故。早々帰る様にとあるを見て。先ず一度帰って。祖母の心も老母の心も安んじたいと思ひ帰った。初め信州へ行た節には。老和上の機嫌もそこねたに依って。先づ此れへ懴謝しました。祖母の病気が次第に重くなって終に落命に及んだ。彼是と日を過す内に。愚黙比丘が。まだ直綴の時で有ったが。信濃ではどうして居られた。どうしたことを修行せられたと。達て問はれたに依て。飯を喰うて腹の大きくならぬと云ふことはないに依て。修行事は心掛くべきことじゃと答へた。それから殊の外懇請せられたに依て。夫ならば思惟して見よとて。初めて垂示しましたが。殊の外慇重の志が有るに依て。得捨てずに一両年もの寮に居た。其内愚黙に少分の利益が有た。夫から直に山居しようとしたれば。愚黙の云はるゝには。かうした法が有て思惟すれば。此方共でさへ合点のなることじゃ。況して世には志な者もあり。上根上智の人もあるまい者ではない。何とぞ暫く世間に住せられまいかと云はれた。其時此方が答ふるには。こちらは不徳なことなり。世間を見るに同心の者もなし。仮令如何様に説たと云ても。人が肯ひもせまい。亦強て人を利益する心もないに依て。只没蹤跡に山居し。自分丈の法を憶念して居ようと思ふばかりじゃ。愚黙の云はるゝには。夫は畢竟菩提心がないと云ふものじゃ。人の肯ふ肯はぬを見ることでは有るまい。世間に利益の有る無いを見ることでは有るまい。自身の徳不徳を論ずることでも有るまい。唯如来の正法の世間に出現せねば止みね。出現したならば。一個半個を覓取せねば。法滅の人と云ふもので御座らう。寂門即成等皆志の有る衆なれば。先づ此人を済度せられよと達て請せられた。其時此方が云ふには。具戒のことで薪炊の侍者も無ければならぬに依て。寂門即成等は共庵でも志が相語らるゝに依て。兎角志の通りにせねばならぬことじゃと答へた。愚黙の云はるゝには。今此様に法滅の時になって。三帰すらほんのこともない。五戒八戒を受る者も少し。出家の形相すら法に違うてある。況して禅定真正法は一向に違うてある時に。夫を見捨てゝ自己を全うせらるゝは。どうした存じよりじゃと。泪を流して請ぜられた。若し是非々々山居の志ならば。まあ三年許り世話をしてくれい。其後はなるほど山居をさせませうほどにとあるゆへ。然らば三年法を説くと云ふ約束で。此所を開た。其時分は此所も。今よりも甚だ艱難なことで。事も弁ぜないんだが。此艱難を忍んで。仏在世の軌則を違へぬ様に。愚黙即成寂門など志を合せて勤められた。其後小泉西喜間多より書状を越されて。士官の身じゃに依て出にくいほどに。何とぞ来てくれいと云うて越された。愚黙のそれならば同志の人がないでもないと云て。愚黙が小泉へ行かれた。其後此方も対面した。此守一に断見の非を知らせたは即成比丘じゃ。其縁で刹巌師の事も聞て。夫に依て刹巌師を尋ねた。其縁であれこれ法縁も出来て。今日に至りました。愚黙が其中に死なるゝ。次で即成も同年に死なれた。事を仕掛けて中途になって。どうも止むことを得ず。かうして居たが。此通り永く世間に住して居るは。此方の本志ではない

私は十二歳の時、朱子学の儒者の講釈を聞いて断見〈因縁果報・生死輪廻を否定する思想〉を起した。十三歳で(仏教をむしろ憎んですらいたが、しかし亡父の遺言に従って忍綱和上の元で)出家した。十五の時に老和尚〈忍綱貞紀〉の命を受けて密教の加行〈菩薩流〉を勤めたが、十八道〈如意輪観音を本尊とする三密瑜伽法。加行の最初〉を授かってこれを修していた時、道場観に至て初めて断見が誤りであることを知った。十九の年、(野中寺で)『四分律』の「五百結集」の文を読み、初めて菩提心を起した。二十四歳の時、初めてこの事〈例えば「来たれ見よ」と言われるように、仏所説がまさに自ら体験できる真理たること〉を納得した。

二十五の時に初めて穏当〈禅を得て、ゆるぎない心地〉になった。そのときは信州〈信濃国。ここでは佐久の曹洞宗正安寺の意〉に居たが、信州の大梅和尚〈当時の曹洞宗における碩徳〉とは(仏法に対する)見解が大いに違った。また当時、日頃世間で名高い諸長老の弟子らに逢ったり、また諸長老の法語・説法等も聞いたりしたけれども、すべて私の心には当たらぬことであった。そのとき私が思ったのは、「到底世間には同道唱和の人などないだろうから、直ちに空閑に独処してしまおう」と心に決めたことだった。けれども信濃は寒い国でその寒さは堪え難いから、上野国〈現:群馬〉か下野国〈現:栃木〉か美濃路〈現:愛知から岐阜〉あたりで山居することにし、そこで木や石と共に朽ち果ててしまおうと思っていた。そうしてあちこち(山居に適当な)場所を尋ね探しているうち、大阪の又助殿〈川北又助。慈雲の母の養父〉から書状が届き、そこに「老母が大病である。また祖母も大病で、ことさらあなたが遠方にいることを憂いているから、早々に帰る様に」とあるのを見て、一先ず一度帰って祖母の心も老母の心も安んじたいと思って(大阪に)帰った。そもそも信州へ行った時、(住職の法弟に勝手に譲り信州正安寺に走ったため)老和上の機嫌を損ねてしまっていたので、先ず和上の所に行ってそれを懺悔し謝罪した。祖母の病気は次第に重くなり、ついに亡くなってしまった。

そうこうして日を過ごす内、愚黙比丘がまだ直綴〈褊衫と裙の上下を絆げて簡略化した略装の法衣。元来、律宗では非法の俗衣とされ、着用してはならないものとされたが、近世には沙弥の着用が何故か許されていたようである。したがって、ここでは愚黙がまだ沙弥であったとの意〉の頃であったけれども、

「信濃ではどうしておられた。どういったことを修行せられた」

と強く問うてきたので、

「飯を喰うて腹の大きくならないことはない〈修行すれば必ずなんらか果報がある。修行して果報が無いならばそれは「飯」では無い〉ことを、修行事でも心掛けるべきだ」

と答えた。それからも殊の外(あれこれ教えてほしいと)頼み込んでくるものだから、

「それならば思惟して見よ」

と言って初めて(それまで学び得てきた法を)教示したが、(愚黙には)殊の外慇重の志があったため無碍にこれを捨て置くことも出来ず、二年間もの寮で過ごし(法を教え続け)た。そのうち愚黙は少分ながら(修行の)果報を得たのだった。それで(一先ず愚黙も満足したろうと思って)すぐ山居しようとしたところが愚黙が、

「こうした法〈教え〉があって思惟したならば、私のような者でさえ納得できたのです。世間には志ある者もあり、上根上智の人も全く無い訳ではありますまい。何とぞもうしばらくは世間にとどまっていただけないでしょうか」

と言う。その時私は、

「私には(人に説法するような)徳など無い。それに世間を見まわしても同心の者も無い。たとえもし、私がどうにかあれこれ法を説いたとしても、世間の人は納得などしないであろう。また私自身も強いて人を利益せんとする心もない。よって、ただ私はその痕跡を絶って山居し、自分だけ〈自分に見合い、分に応じたこと〉の法を憶念して過ごそうと思うばかりだ」

と答えた。すると愚黙が言うには、

「それは畢竟、菩提心がないと云うものじゃ。人の納得する納得しないを見て判断することではなかろう。世間に利益が有るか無いかを見てから判断することでもなかろう。また自身の徳・不徳を論じることでもない。ただ、如来の正法が世間に現れていない、というのであれば止めたらよいが、現れているのならば、その一個でも半個でもなんとか探り取ろうともしないのであれば、それは法滅の人というものだ。寂門〈信州から慈雲の浄人として随行してきた人。後に出家して痴堂覚明と号した〉・即成〈即成覚法。忍綱の弟子で慈雲の弟弟子〉など皆が志のある衆なのだから、先ずは我らを済度せられよ」

と執拗に請われたのだった。それでも私は、

「(何処かで愚黙の言う通りにするとして)具足戒を護るためには煮炊き等する侍者〈淨人。比丘は律の規定上、自ら調理などが出来ず、また他にも自ら出来ないことが様々あり、厳格に律に則った生活を送るためにはそれを補助する在家の侍者が必ず必要。そのような侍者を特に「浄人」という〉を雇わねばならないことであるし、寂門・即成などは庵を共にする仲であっても志が齟齬するくらいであって、(愚黙の思いはわかるけれども現実はそうもいかないだろうから、)兎にも角にも(私は独り山居せんとの)志の通りにしようと思うのだ」

と答えた。すると愚黙が言うには、

「今この様な法滅の時代となって、三帰依する者すら少しばかりのことです。五戒・八斎戒を受ける者もわずかばかり。出家者の姿形すら法に違っています。まして禅定・真正法は(本来から)完全に違っている時に、それを見捨てて(慈雲尊者だけ)自己を全うしようというのは、一体どうした料簡でしょうか」

と涙を流して請うてきた。そして、

「もし何が何でも山居するという心づもりであるならば、まあ三年ばかり我々の世話をして欲しい。その後は確かに山居をさせましょう」

と言うものだから、私も

「しからば三年は法を説こう」

との約束で(最終的には)ここ〈長栄寺〉を開くこととなった。その時分はここも、今よりずっと貧しく困難な状態で何もまともに用立てることができなかったが、その艱難を忍んで仏在世の軌則に違えぬ様に、愚黙・即成・寂門などと志を合せて励んでいた。その後、小泉〈大和郡山小泉〉の西喜間多〈人名.未詳〉より書状が届き、「役所づとめの身で(高井田村まで)出向けないから、どうかこちらに来て(尊者一門の説法を聞かせて)欲しい」と言ってきた。愚黙は

「それならば同志の人が無いでも無い」

と言って、まず愚黙が小泉へ出かけて行った。その後日、私も出向いて彼と対面した。この守一に断見の誤りを諭したのは即成比丘である。その縁から刹巌師〈慈雲の正法律再興に同調・助力した曹洞宗の禅僧〉の事を聞き、それに依って刹厳師のもとを尋ねた。その縁からあれこれ法縁も出来、今日に至った。 しかし、愚黙にそんな中で死なれ、次いで即成も同年に死なれてしまった。事〈正法律復興〉を仕掛けて中途になって、私はどうも止むことを得ないままこうして過ごしてきたけれども、このような形で永く世間に住しているのは、私の本志ではない。

「慈雲尊者法話集」(『慈雲尊者全集』, vol.14, p.749)

実は慈雲はこの説法の冒頭、「今後は法を説くまい」と述べ、弟子の護命に後を託すことを宣言しています。この時、尊者に説法を迫り、さらに正法律復興の旗を掲げさせるに至った愚黙が亡くなってから、すでに十五年もの月日が流れていました。

ここで慈雲は世間に身をおくことは「本志ではない」と言っていますが、それは全く率直な思いであったのでしょう。けれども、そうはいっても、愚黙から請われて法を説き初めてからすでに二十三年の月日が経っていました。そしてこの後も結局、尊者が文化元年〈1804〉に八十七歳でその生涯を終える最後まで、法を説き続けています。

さて、ここではまた愚黙の尊者に説法を迫る態度が甚だ熱く激しいものであったことが語られています。世間に法を説くこと、世間を利益することにどこまでも消極的であった慈雲に、「それは畢竟、菩提心がないと云ふものじゃ」であるとか「法滅の人と云ふもので御座らう」と噛みつき、さらに「かうした法が有て思惟すれば。此方共でさへ合点のなることじゃ。況して世には志な者もあり。上根上智の人もあるまい者ではない。何とぞ暫く世間に住せられまいか」と言い、さらには「寂門即成等皆志の有る衆なれば。先づ此人を済度せられよ」などと涙を流しつつ懇請された若き愚黙。

慈雲は子供の時から芯が太く豪胆であったことがその諸伝記より知られますが、その尊者に負けず劣らず愚黙師もまた芯の通った人であったようです。若く、それであるがゆえに尚更、純粋一途なる気質の人であったのでしょう。現実にはここで語り伝えられていることよりずっと長く、そしてしつこく愚黙は慈雲に迫り、そんな愚黙に慈雲は閉口せられたであろうことは想像に難くありません。けれども、そんな慈雲に対する「それは畢竟、菩提心が無いというものじゃ」などという実に直截なる愚黙の言葉は、まさに尊者の痛いところを突くものであったに違いない。

結局、愚黙に対して尊者は「では三年だけならば」との条件付きで応じ、その後はやはり隠棲するつもりでいたのが、師忍綱の命によって高井田長栄寺に入ってまさしく愚黙らの願いどおりの生活を開始し、約束の三年はまたたくまに過ぎています。そこでさらに愚黙より「今こそ正法を護るため、これを中興するために」などと催促され、最初はやはり消極的であった尊者もついに決意。ついに著されたのがこの『根本僧制』です。これは冒頭述べたように、決して愚黙無くしてはこの世に生み出され得なかったものでした。

そんな愚黙はしかし、『根本僧制』が著された二年後の宝暦元年〈1751〉三月十日、あまりにも早く生涯を終えています。

愚黙親證大禅師

於當寺剃染。河北高井田寺終。骸同寺葬。此大禅師者慈雲飲光尊者之上足徒也。尊者正法律再興偏依禅師之力者也。法四夏。世二十又四

大禅師愚黙親證尊者

當山忍綱尊者之直資。滅後隨葛城慈雲尊者而顕密及禅法修学。雲尊者正法興復依此師大願

愚黙親證大禅師

当寺〈法樂寺〉にて剃染〈出家〉。河北高井田寺〈長栄寺〉にて命終。遺骸は同寺に葬る。この大禅師は慈雲尊者の上足であった。尊者の正法律再興は、偏に禅師の力に依るものである。法﨟四夏〈比丘となって夏安居を過ごした回数〉。世寿は二十四歳。

大禅師愚黙親證尊者

当山の忍綱尊者の親族。(忍綱の)滅後は葛城慈雲尊者に従い、顕密および禅法を学んだ。慈雲尊者の正法律は此の師の大願によるものであった。

『法樂寺過去帳』

ここに記されているように、正法律はもっぱら愚黙の願いによるもので、言ってしまえば慈雲は受動的にその思いに応じたに過ぎません。いや、愚黙は慈雲であったからこそ、その願いをぶつけたのでしょうけれども。

愚黙そしてさらには即成という、共に正法律再興しようとした法弟二人があまりに若くして立て続けにこの世を去った時の慈雲の心中はいかばかりであったか。それは仏陀在世の往時、釈尊が舎利弗と目連という若く優秀であった二人の弟子らに先立たれたのに比せられるものであったかもしれません。