慈雲が梵字を学んだのは14歳、出家した翌年のことです。といっても当初、慈雲は仏教に露ほどの信心も持っておらず、不本意ながらも出家した以上は一通り学び知った後に還俗し、そうして得た知識をもってその過失を論い仇なしてやろうとすら考えていました。そんな慈雲にとって梵字など、ただ師の忍綱貞綱から云われるままの手習いに過ぎませんでした。

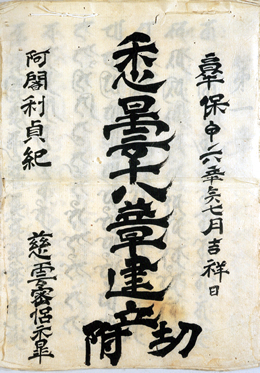

そのような内心を知ってか知らずしてか、忍綱が出家して間もない慈雲に梵字を教えています(右写真はその際の『悉曇十八章』草紙)。まずそれを習得していなければ密教の四度加行に入らせることが出来ないためです。加行に際し、師はまず弟子にその内容の逐一を記した「次第」といわれる書を全て筆写させ、それをもとに印契の結び方や真言などを教えなければならない。

特に忍綱が相承して慈雲らに伝えていた菩薩流の聖教では、真言はすべて梵字で書かれて傍訓としてカナも漢字の音写も振られないため、まず何よりも悉曇の読み書きに通じなければ話になりません。

慈雲は師から梵字を習うに際し、以下のように教えられたことを伝えています。

小子十三歳の時薙染す。翌年十四歳七月十八日

大和上云。佛學は梵文にあり。汝に梵字を教ゆべし。此は弘法大師より相承し來るなり。昔日醍醐山法繁昌の時師資相承く。其の次第眞雅。源仁。聖寶。淳祐。乃至定海。元海。一海。静慶阿闍梨興正菩薩に付屬す。それより西大寺に相承し高喜長老に至る。高喜長老野中寺河内國丹南郡野之上村開山慈忍律師名惠猛に傳ふ。律師に三人の弟子あり。上座を慈門律師名信光と云ふ。不空王寺河州黒土村の中興。野中寺の第二代なり。次をば戒山律師惠堅と云ふ。近江の安養寺の中興なり。次は先師洪善和上普摂なり。此の三人に御付屬なり。和上は予一人に傳ふと。乃ち一紙を出し玉ふ。摩多の文なり。

私は十三歳の時に薙染〈出家〉した。翌年十四歳の七月十八日、大和上〈忍網〉が、

「仏学の基 は梵文にある。よって汝に梵字を教えよう。これは弘法大師より相承し来たったものだ。その昔、醍醐山が仏法繁盛していた時に師資相承したものである。その次第は 真雅から源仁、聖宝、淳祐、乃至定海。元海、一海ときて静慶阿闍梨に至った時、興正菩薩〈叡尊〉に付属された。それより西大寺にて相承され、高喜長老に至る。高喜長老は野中寺河内国丹南郡野之上村開山の慈忍律師名は惠猛に伝えられた。律師には三人の弟子があった。上座を慈門律師名は信光という。不空王寺河州黒土村の中興であり、野中寺の第二代である。次をば戒山律師惠堅という。近江の安養寺の中興である。その次が先師洪善和上名は普摂であった。(律師は)これら三人に御付属されたのであるが、洪善和上は私忍網ただ一人に伝えられた」

と言われ、一紙を出し示された。それが摩多〈mātṛの音写.悉曇の母音.その子音は漢語では体文と云い、一般にその母音と子音とを并せて摩多体文という〉の文である。

慈雲『悉曇章相承口説』巻上(『慈雲尊者全集』, vol.9a, p.1)

しかしそこで、儒教こそ聖人の道であって仏教など土俗の邪教ほどに思っていた慈雲は、梵字について天竺のような蛮夷の国にもこのような整然とした文字体系があったことに驚きを覚えていたといいます。

明年十四、悉曇を受く。自から謂へらく、聖人言へる有り、夷狄にも道有りと。信なる哉、天竺外夷偏袒跣足の国に斯の文有り、亦た奇なりと

(出家得度した)明年十四歳のとき、悉曇〈梵字〉を受学した。そこで自ずから、「聖人〈孔子〉の言葉に『夷狄にも道有り』〈『論語』八佾第三〉というのがある。まことに信ずべき言である、天竺という外夷〈未開で野蛮な地〉の偏袒跣足〈片肌ぬいで衣をまとい裸足の風俗〉の国においてこのような文字があるとは、実に奇妙なことだ」と思ったものである。

『不偸盗戒記』(『慈雲尊者全集』, vol., p.)

年少の子がそのように驚くのも無理はなく、実は梵語の体系は古代の日本語に影響を与えており、例えば五十音はその体系に倣って造られたものです。また近世までには独特の音韻学としても発展しており、その影響は当時の国語学にも及んでいました。

梵字とは、古代インドにおける文字の一つであり、特にSiddhamātṛkāと称される文字体系です。支那・日本においてはその音写と訳とを交えた「悉曇字母」または単に「悉曇」・「七旦」と称し、あるいはその文字がBrahman(梵天)の気息から生じたとも伝説されることから梵字と称されます。

悉曇天竺文字也。西域記云。梵王所製。

悉曇とは天竺の文字である。『西域記』〈玄奘『大唐西域記』〉に「梵王〈梵天〉が造ったもの」と云われる。

智廣『悉曇字記』(T54, p.1186a)

慈雲自身は、その梵字というものについて以下のように述べています。

勿論梵字といふものも。天竺にては平生にとり用ひて。この國のかなを用ゆると同じ事なれども。此國の字や唐の文字は人のつくりたるものなり。此梵字は天竺にても誰つくるといふ事もなく。自然とかくあらはれたるすがたなり。音もその通おのずからあらはれたる音なり。

もちろん梵字というものも、天竺では日常で用いられているのであって、この国でカナを用いているのと同じことであるけれども、この国の字や唐の文字は人の造ったものである。この梵字は天竺において誰かが造ったというのでなく、自然にこのように現れた形である。音もその通りにおのずから表れた音である。

慈雲説 皓月尼記『悉曇口授』(『慈雲尊者全集』, vol.9a, p.128)

梵字とは誰かに造られたものともなく自然に生じ現れたもの…。そのような不合理かつ仏教の教理にも合わないここでの慈雲の説は、空海の言に基づいたものです。

夫梵字悉曇者印度之文書也。西域記云梵天所製。五天竺國皆用此字。《中略》

世人不解元由謂梵王所作。若依大毗盧遮那経云。此是文字者自然道理之所作也。非如来所作亦非梵王諸天之所作。若雖有能作者如来不随喜。諸佛如来以佛眼觀察此法然之文字即如實而説之利益衆生。梵王等傳受轉教衆生。世人但知彼字相雖日用而未曾解其字義。如来説彼實義。若随字相而用之則世間之文字也。若解實義則出世間陀羅尼之文字也。所謂陀羅尼者梵語也。

そもそも梵字悉曇とは印度の文書である。『西域記』に「梵王〈梵天〉が造ったもの」と云われる。五天竺〈印度を東西南北および中との五つに分けた称〉の国では皆、この字が用いられている。《中略》

世人はその元由を理解せず、(梵字は)「梵王の所作〈創造した物〉である」と言っている。しかし、もし『大毗盧遮那経』〈『大日経』.空海はここで『大日経』を根拠として以下のように言うが理解不足に基づく誤解〉に拠ったならば、この文字は自然道理の所作〈何者かによって作り上げられたものでも生み出されたものでもなく、自然の道理としてあるもの〉である。如来が作ったものでもなく、また梵王や諸天の作ったものでもない。もし「能作の者〈主体的に創造した者〉が存在する」などとしたならば、如来は随喜されない〈ここでは「同意して称賛する」の意〉。諸仏如来は仏眼を以て、これは法然の文字であると觀察し、そこで実の如くにこれを説いて衆生を利益されるのである。梵王等は、(そのような如来の所説を)伝え受け、それを転じて衆生に教えたにすぎない。世人はただその字相〈字の形〉を知って日々に用いてはいるけれども、未だ曾てその字義〈字の意味〉を理解してはいない。ただ如来のみがその実義を説かれている。もし単にその字相を以てこれを用いるだけならば、それは世間の文字である。(しかし、)もしその実義を理解したならば、それは出世間の陀羅尼の文字である。所謂、陀羅尼とは梵語である。

空海『梵字悉曇字母井釈義』(『弘法大師全集』, vol.5, p.101)

これは空海が唐から帰朝して間もない頃に著した邦人による初の梵字悉曇に関する書典ですが、その内容にはいくらか問題が見られ、特に上掲の一節はまったく空海の誤認が含まれたものです。

(悉曇についてはすでに天平年間、菩提僊那や道璿と共に渡来した林邑僧〈現在のベトナム〉、仏哲により、現代は散失しておりその内容は不明ですが、『悉曇章』がもたらされています。そもそも菩提僊那が印度僧であったことから、仏哲や『悉曇章』という書からだけでなくその両者により、直接梵字に関する知識は当時の僧や知識人に披露され、ある程度は浸透していたと考えられます。事実、古代でもかなり早い時期に日本語の語彙へ梵語は影響を与えています。例えば、今も普通に用いられる「瓦」や「機」・「旗」・「鉢 」など漢字の訓の中に、その梵語からの痕跡が明瞭に見られます。)

問題なのは空海が「大毗盧遮那経云」などと、それが『大日経』の所説であるかのように云っているものの、しかしそのような説は無くて真言についての説と梵字についての説を混同して取り違いしていることです。

印度から遠く離れた日本で、ましてや真言陀羅尼を記述する異国の文字であることからこれを神聖視せずにはおれず、また密教の正嫡として帰国した気負いがあって空海はそのように口走っていたのかもしれません。実際、空海は悉曇を当初まったく神聖視し、もはや呪術的何かと理解していました。

空海は唐にて当代の密教の正統を相承して帰国したとはいえ、その当初は『大日経』および『大日経疏』の所説を完全に理解しておらず、よって梵字と真言との関係について確実に把握出来ず、混乱した理解をしていた、という跡がここに明らかに見られます。それは当時も早々に問題にされ、同時代の徳一からその説が不合理であって、「自然道理之所作」であるとはいかなることかや、その主張がいかなる理、あるいは典籍に基づくものであるか問われています。

梵字疑者。學眞言徒傳言。梵字是非梵天作非外道作。非佛所作。法然而有。但佛所顯示。今疑。問曰。法然有者。何等而有。爲無爲有爲耶。彼答曰。非有爲非無爲。但佛説顯耳。我疑問曰。有爲無爲所不攝法是無體法。此無體法三世不生。如菟角等。如何佛説顯令有詮用。又彼文字是翰墨所畫。現是等色法。是色等之有爲法非無爲法者。可如所言。何非有爲法。又遁倫師所造瑜伽疏第五云。劫初起梵王創造一百萬頌聲明。後慧命〈『成唯識論掌中樞要』・『瑜伽論記』では命恵〉減。帝釋復略爲十萬頌。次有迦單設羅仙略爲一萬二千頌。次有波膩尼仙略爲八千頌。今現行者唯有後二。前之二論竝已滅沒。又有開釋〈聞擇の写誤〉迦論一千五百頌。然護法菩薩造二萬五千頌。名雜寶聲明論。西方以爲聲明究竟之極論。盛行於世也。是名聲明根本。名號者。劫初時梵王於一一法皆立千名。帝釋後減爲百名。又減爲十名。後又減爲三名。總爲一品。又西域記第二云。詳其文字梵天所製。原始垂則四十七言也。準此等文。彼梵字實翰墨之所造畫。何故云法然而有。此疑未決

梵字の疑とは、真言を学ぶ徒〈空海〉が伝えて言うには、「梵字とは梵天の作ではなく、外道の作でもなく、仏の作る所でもなく、法然にして有り。ただ仏が顕示されたものである」〈『梵字悉曇字母井釈義 』〉とする。今、この説を疑って問う。「法然にして有り」とは、どのように有るというのか。無為なのか有為なのか。彼が答るには、「有為でもなく、無為でもない。ただ仏が顕わされたのを説くのみ」という。私はそれを疑って問う。有為にも無為にも摂せられない法とは、無体の法〈空虚なもの〉である。無体の法は三世に生じることはない。たとえば兎角〈空華・亀毛など、ただ空想上・概念上でしか存在し得ない物の象徴〉などのように。それをどのように仏が顕わに説き、実際に用いられるというのか。また、彼の文字〈梵字〉は翰墨によって書くものであって、それらは色法〈物質〉の現れである。もし色等が有為法であって無為法でないならば、そう言うように有り得はするだろう。それをどうして有為法でないというのか。また、遁倫師〈新羅における法相宗の学僧. 道倫とも〉が造った『瑜伽疏』〈『瑜伽論記』〉第五に、「劫初の起こり〈現在の宇宙の創成期〉に梵王〈梵天〉が一百万頌の声明〈梵語学. 文法・音韻論〉を創造したが、後に(衆生の)智慧と寿命とが減じため、帝釈天がまた略して十万頌とした。次に迦単〈Kātyāyana. 前250年頃の文法学者〉・設羅仙〈Patañjali. 前二世紀頃の文法学者〉が出て、略して一万二千頌とした。次に波膩尼仙〈Pāṇ̣ini. 前五‐四世紀頃の梵語文法家でその大成者〉が出て、略して八千頌とした〈Pāṇ̣iniと、KātyāyanaおよびPatañjaliとが登場する時代が倒錯した誤認〉。今、現行するのはただ後の二人のものだけである。前の二論はいずれもすでに散失して無い。また、『聞択迦論』〈Muṇḍa. 梵語の語根を合成する法を記した文法書〉には一千五百頌〈『大慈恩寺三蔵伝』では三千頌〉がある。そこで護法〈Dharmapāla. 六世紀の印度における唯識の大論師〉菩薩は二万五千頌を造って、『雑宝声明論』〈現存せず〉と名づけている。西方〈印度〉ではこれを声明における究竟の極論とし、世に盛行している。これを(仏家における)声明の根本とする。名号とは、劫初の時、梵王が一一の法に於いてすべて千名を立て、帝釈天は後に減らして百名とし、また減らして十名とし、後にまた減らして三名とし、総じて一品とした」〈以上は、実は遁倫の説でなく基『成唯識論掌中樞要』の一節を遁倫が引用したもの〉とある。また、(玄奘の)『西域記』第二に、「その文字〈梵字〉について詳かにしたならば、梵天が作ったものであって、原始〈太古〉に規則が布かれて四十七文字となった」とある。これらの文に準じれば、彼の梵字は実に翰墨によって描画されるものである(その始まりが明確なる「造られたもの」であり、すなわち梵字とは有為法)。一体いかなる理由・根拠から「法然にして有り」と言うのか。この疑いは未だ解決しない。

徳一『真言宗未決文』第八 梵字疑(T77, p.864c)

*但し一部の文字については注の「甲本」に従う

このように問われた空海は、なんらまともな回答を示していません。いや、示せるわけがありませんでした。そこで後代、この徳一からの疑問について、空海の代わりにあれこれ答えようとし、いわば空海擁護論を展開した人が幾人もありますが、結局まともな答えにはなっていません。しかし、その昔と同じように、徳一の問いに(真言宗としての)正答を与えようと試みる人は今なおしばしばあります。

よく見られるのが、この梵字に関する空海の不合理な主張に対する徳一からの問いについて、梵字と真言とを混同した上で、あたかも徳一の問いがそもそも誤っているとか稚拙であったとする反論です。しかし、それはまず徳一の問いが何かを理解しておらず、ただ無闇(不合理・無根拠)に自宗や空海を擁護しようとするものにすぎません。それは、むしろ空海が言ったところの「溺派子」、または慈雲が云った「宗派固まり」の徒の所行に相違ない。

しかしながら、ここで徳一が問うているのは真言についてでなく、あくまで文字体系としての梵字についての伝承、その位置づけについてです。上に示した徳一の問いは、きわめて常識的で、仏教徒としてごく当たり前に感じられる疑問に基づくものです。単純に、帰朝したばかりの空海における梵字というものの理解が、当初誤っていただけのことです。

なお、空海は唐にて罽賓(Kapiśa)の僧、般若(Prajñā)、および北印度僧の牟尼室利(Muniśri)という二人から悉曇の手ほどきを受けたといいますが、そのような説を二人から聞いてなどいなかったと考えられます。もし聞いていたならば、それをまた必ず記述していたことでしょう。なお、漢語を流暢に操ることが出来た空海は悉曇の読み書きだけでなく、印度僧に直接教授されていることから、その発音もある程度正確に把握し、発声することも出来ていたと考えてしかるべきです。

また、梵語の六合釈 〈名詞の複合語の解釈法〉といった文法についてその著作の中に言及があることから、あるいはそれはただ支那撰述の華厳宗や法相宗の典籍での用例に倣ってのことであったようにも思われますが、幾ばくかは文法についても習い知っていたようです。ただし、よく巷間なされている誤認ですが、空海が梵語を完全に習得していた、ということは間違いなくありません。梵字は習得していたとしても、梵語は習得していなかった。梵字とは梵語を記述する文字ですが、それらは当然、個別に考えるべきことです。

そもそも、悉曇の起源が「自然道理之所作」であろうが「梵天所作」であろうが、あるいは世人が制作したのであろうが真言というものの意義にはまったく関しないのであって、「自然道理之所作」などと不合理を言う必要はありませんでした。

いずれにせよ、慈雲は従来の誤伝を容赦なく糾す人であると同時により古い相承・伝授を非常に重んじる人であり、この梵字の起源に関しては『梵字悉曇字母井釈義』にある説を意識的に踏襲しています(ただし、その説に全く賛同していたのでは必ずしもなかったようです)。

ところで、日本に伝わった梵字悉曇には中天相承と南天相承との二つの流れがあると言われ、中天のそれが正統であるとされます。その見方は、まず玄奘によってそのように云われていたことに基づきます。

詳其文字。梵天所製原始垂則。四十七言也。寓物合成隨事轉用。流演枝派其源浸廣。因地隨人微有改變。語其大較未異本源。而中印度特爲詳正。辭調和雅與天同音。氣韻清亮爲人軌則。隣境異國習謬成訓。競趨澆俗莫守淳風。

(印度における)その文字を詳かにしたならば、梵天の造ったものである。その始めを尋ねたならば、その根本として四十七言〈四十七字〉がある。物に因って(言葉を)形成し、事に随って(文法が)転じて用いられる。(梵天により作られてから)枝が伸びるようにして、その源は次第に広まった。その土地に因り、人に隨ってわずかながら改変されたけれども、その大較〈あらまし〉を言ったならば、いまだその本源と異なってはいない。そこで中印度を特に詳正とする。その辞の調子は和雅〈音が上品で雅やかなこと〉であって、天と音を同じくしている。その気韻〈発音〉は清亮〈清らかで澄んでいること〉であって、人の軌則となっている。(しかし)境を接する周辺の異国では、(梵語を)謬って習い読んでいる。競って澆俗〈軽薄な風潮〉を交えて、淳風〈実直な風習.ここでは梵語における正規の発音と文法〉を守ることはない。

玄奘『大唐西域記』(T51, p.876c)

そしてまた、悉曇について本邦初となる解説書『梵字悉曇字母井釈義』を著した空海が、罽賓(Kapiśa)出身ながら五天竺を遊学し、中天竺の那爛陀寺にても修学していたの般若(Prajñā)三蔵から直接その手ほどきを受けていたとされることからも、中天の相承が正統であるとされます。もっとも、空海は帰朝に際し、「南天竺般若菩提悉曇」の説を受けた智廣という支那僧が注記を加えて著した『悉曇字記』という書を日本に初めてもたらしてもいたことから、南天のそれもまた副とし、その双方を相承していたとされます。

もっとも、ここで玄奘は悉曇の字形や読みについてだけ言ったのでなく、梵語の発音と文法に対してその正統が中印度で保存されているとしています。しかし、日本の悉曇学においては、中天と南天との相承で何が異なるかと言えば、主たるものとしては悉曇の読み方、その発音であり、また一部の字形であるとされます。あるいは悉曇章の記述の仕方が異なるといった程度のことです。

世紀の梵語ではその音韻も厳密に規定されているため、地域が変わったならばたちまち音が変わるということは本来的にはありません。そこで中天と南天の違いは生じ得ない筈、ではあるのですが、あるいは支那に到来していた梵僧が実際に訛っていたか、もしくはその発音を支那あるいは日本の僧に伝えた際、それを聞いた人の耳や感じ方が異なっていたことによって、梵字悉曇の発音には地域的異なりがあると理解されたのかもしれません。そしてその理解、それは誤解というべきものですが、日本にそのまま伝わり、やがて中天・南天には別があるなどという理解を形成するように至ったと思われます。

天台では空海からやや後に円仁もまた唐に渡り、悉曇を学び帰っています。円仁が唐で学んだ知識は、渡唐を志すも日本を出ること出来なかった、その孫弟子にあたる安然に継承されています。安然は天台密教の大成者となる人ですが、必然的に梵字への興味も大きく、そこで当時収集し得た悉曇に関する資料を、これには空海や宗叡など真言宗のものも含めてくまなく収集して『悉曇蔵』なる書を著しています。これは平安時代前期までの日本における悉曇に関する伝承・理解の一大集成となっており、今は散失してない書が多く引用されるなど非常に貴重なものです。

ただし、円仁は唐で支那や印度の梵字悉曇に通じた僧から直接学びその発音を聞いていますが、安然はそうでなく、また漢語も話すことは出来なかったであろうと思われます。したがって、それはそれでまた別の意味があることではあるのですが、梵漢の音についての説など信頼できるものではありません。また、『悉曇蔵』は 当時伝えられていた膨大な史料を安然が批判的に扱いまとめて独自の見解を提出したものではありますが、所々に杜撰な臆説を述べてもいるため注意が必要です。

なお、円仁が唐にて悉曇の音を学んだのは南天竺僧の宝月(Ratnacandra)であったことから、天台宗におけるその読みは南天相承のものとされます。空海もまた南天竺の般若にその音と字とを学び、しかしまた恵果が金剛智と不空の系譜で受けていたことから、真言密教は中天相承のものであるなどとされます。中天・南天の相違などといったものについては前述したとおりですが、真言と天台とで本来は同じであるべきはず真言陀羅尼の読み方に差異があるのは、このようなことにも起因します。

ところが、古代以来、真言宗で相承されてきた悉曇ですが、中世にその正統は醍醐寺で密教(小野流の諸派)を受法した叡尊に遷ってからその法流と共に西大寺に相伝され、他の相承していた者の流れがほとんど断絶したとされます。

もっとも、悉曇の伝承は多岐にわたり、たとえば小嶋流(壺坂流)では他に類を見ない悉曇灌頂なる儀式をもって相伝しています。しかし、慈雲はこれを正統な相承としては認めていません。というのも、悉曇を教授し、また受学するのに密教の灌頂の類する儀式を行うなど、何の根拠も仏典に無く、また印度以来の伝統にも全く無いことであるためです。ただ文字の学習に灌頂を行うなどというのは、行き過ぎた権威主義の極みです。それは自派の独自性を作り上げるために初められた、詮無い「溺派子」の所行に他なりません。

悉曇は空海以前、鑑真以前にすでに日本に伝わっていた、印度における古い文字であり、またそれに依拠して種々の教理を説いた大乗経典も多くあるため、密教だけが重視したものではありません。ただ、密教を修める者にとって悉曇を学び習得することは、絶対不可欠の要件ではあります。実際、密教が日本に伝わっていこう、悉曇はほとんどの場合、密教の授受に並行して教え授けられ、伝えられていました。

冒頭示したように、近世初頭、当時の西大寺長老高喜は、槇尾山平等心王院から出て宇治田原の巌松院にあった慈忍慧猛をして叡尊の再来であると心服し、それまで門外不出であった菩薩流(西大寺流)と共に悉曇の相承の全てを伝授。しかし、それが為に高喜は西大寺の衆徒から禁を破ったとして糾弾されています。高喜はついに西大寺を追放されてしまうのですが、それによって西大寺は菩薩流および悉曇の相承を失っています。

慈忍は後に河内野中寺を復興し、その弟子の幾人かに菩薩流と悉曇とを相伝。その慈忍の最後の弟子が後に法樂寺を復興する洪善普摂 です。忍綱はその洪善の弟子であって、しかもこれをまともに伝えた最後の人となっていました。故にその伝承がまさに自分の代で滅びてしまうことを大いに危惧していたことでしょう。

慈雲は梵字を師から言われるままに教授され、実際に密教の加行を修めている間に仏教に廻心。そこで自らの意志で仏教の修行に打ち込んでいくうち、ついに真に発心し、やがては正法律復興を宣揚するとそれを軸に様々な活動を展開しています。が、その中でも特筆すべきものとして梵学に関する業績があります。なぜ慈雲が梵学に打ち込んだかというに、先ずは出家間もない頃に師から「仏学は梵文にあり」と言われ梵字を教授されていたためであり、また後に同じく師から以下のように託されていたためです。

洪善和上は攝之田邊法樂寺の中興なり。則弟子忍綱貞紀和上に傳ふ。和上は則吾が大和上の親教師なり。則之を吾が大和上に授く。故に其中天相承の悉曇西大寺の法流と共に傳へ。唯其密誨口授して世に公にせざること久し。又野中寺僧房となるや。輪番持の故に其傳全ことあたはず。多は唯其一班を窺ひ。其全貌に於る唯綱和上に傳るのみ。時に和上一時我大和上に告玉はく。此悉曇たる敢て輕がろしく傳へ來らざれども。今より學密者の爲に廣く之を授與せよ。其故は一々の文字法の上に在ては眞言なりといへども。印度世俗の文字なれば眞俗に通ず。而るに數百年來其傳を失ふが故に。或は唯其切附をなして其字を讀むことや難く。或は漫りに深義を談じて其傳を失ふに至る。殊に知らず三密門に入て之を觀ずれば聲字即實相の故に世間の梵文に就て出世の深義を示す。今家に所謂種子傳等の如き是なり。即是世間通用の悉曇の義を談ず。故に或は高妙に馳せて其悉曇の通用たるを知らず。或は特に切附に勞して其文字の音韻すらも知らず。其弊苟も眞言陀羅尼に於て國字を假るに非ざれば讀むこと能はざるに至る。設ひ聊讀ことを爲すも或は清濁を混じ若は長短を亂る。一に皆今家の相承なきが故なり。悲哉。對譯音注の如きは遂に無用となして。誦持訛舛し眞言功驗なきに至る。有力の大士坐して視るべきに非ず。汝今より此弊風を救ふて此中天相承の悉曇西大寺の流を離れて別途に其機あらば傳へよ。夫然るときは世の梵文を讀む者清濁了々長短明々。唯二種連聲の的傳を以て彼四種連聲の臆説に勞せず。字として讀むべからざるは無く。音として正しからざるはなけん。何の麁顯か之れ有らんや。何の耎密か之れ有らんや。唯其初に摩多體文を授け。乃筆意を習はし乃字義を記せしめ。清濁長短暗誦に誤ること無くして。而して後正に切附せしめよ。然則道在邇何尋諸遠。事在易何求諸難。斯乃是大師の正傳中天相承の悉曇なる者なりと。大和尚敬て其命を受玉ひて。正に思惟すらく。傳承の古則に違するに似たれども佛祖の本意に合べきに論なしと。於是初て其道を倡へて卒に海内を風靡す。故に自東自西來り學べるの輩。實に悉曇の悉曇たる所以を知て淸濁分れて長短差はず。幸に闕支分念誦を免るべきに至り。而して漸く入佳境種子傳等に及び。美善共に盡して眞言家の本色を得るあり。偏に是高祖の鴻恩相承の的傳に由れり。故に予も亦其口説の如く乃ち之を傳ふと云。

洪善和上は摂州の田辺法樂寺の中興である。和上はそして弟子の忍綱貞紀和上に伝えた。和上〈忍綱〉はすなわち我が大和上〈慈雲〉の親教師〈和上.師僧〉であり、そしてこれを我が大和上に授けたのである。このようなことから、中天相承の悉曇および西大寺の法流〈西大寺流・菩薩流〉とを共に伝えたが、ただその密誨は口授によって(伝え)世に公にしないこと久しくあった。ところで、野中寺が僧房となるや、輪番の住持制とした故に、その伝承を全うすることが出来なかった。多くはただ一端をのみ窺う程度であり、全貌については畢竟、ただ忍綱和上にだけ伝わったのである。そんな中、和上〈慈雲〉はある時、我が大和上〈慈雲〉に告げられた。

「この(我が伝える)悉曇の伝承は、これまで敢えて軽々しく伝え来たったものではない。けれども、今より以降は学密者のために広くこれを授与せよ。その故は、(悉曇は)一々の文字は法の上にあっては真言であるけれども、印度では世俗の文字であるから真俗に通じたものである。しかるに(日本では)数百年来、その伝承を失ってしまったが故に、ある者はただその切附〈二つ以上の子音を合成すること〉をしてもその字を読むことは出来ず、ある者はみだりに深義を談じてむしろその伝を失うに至っている。特に三密門〈三密瑜伽〉に入ってこれ〈悉曇の字義〉を観じたならば、声字即実相であるが故に、世間の梵文について出世間の深義を示すことをなお理解していない。今家〈中天相承〉で説くところの種子伝〈悉曇一字で諸尊を象徴することの伝承〉などがそれである。すなわち、それは世間通用の悉曇の義を談じたものである。故に、ある者は(悉曇の字義について)高邁な思想にのみ考え巡らせて、その悉曇がそもそも真俗に通用なるものであることを知らず、あるいは特に(悉曇の)切附にのみ拘泥してその文字の音韻すらも知らない。その弊として、いやしくも真言陀羅尼に於いて国字で仮名が振られていなければ読むことが出来ぬようになってしまった。たとい聊か読むことが出来ても、あるいは(発音の)清濁を混ぜ、もしくは(発音の)長短が乱れている。偏に今家の相承が途絶えてしまったためである。悲しいことである。対訳・音注の如きは、遂に無用のものとし、誦持するにも訛舛して、真言の功徳効験は無くなった。これは有力の大士たる者が坐視すべき事態でない。汝〈慈雲〉、今よりこの弊風を救ってこの中天相承の悉曇を、西大寺の法流を離れて、別途にその機会があれば伝えよ。さすれば世間で梵文を読む者は(その発音が)清濁了々、長短明々となり、ただ二種連声の的伝〈嫡伝〉によって彼の四種連声〈安然以来の連声に関する学説〉の臆説に労することなく、字として読めないものは無く、音として正しからざるものは無くなるであろう。どのような麁顕〈連声の分類の一〉が生じることがあろうか。どのような耎密〈連声の分類の一〉があろうか。(中天相承の悉曇を伝えるには、)ただその初めには摩多体文〈悉曇の母音と子音〉を授け、それから筆意〈筆使い・書き方〉を習わし、次にその字義を記させ、(その発音の)清濁長短など暗誦する際には誤ることを無くさせ、そうして後にまさしく切附〈切継・截続〉の仕方を教授せよ。さすれば則ち『道は邇きに在り、何ぞ諸を遠きに尋ねん。事は易きに在り、何ぞ諸を難きに求めん』〈『孟子』〉である。それがすなわち大師の正伝、中天相承の悉曇たるものである」

と。大和尚〈慈雲〉は敬ってその命を受けたまわれて、すぐこのように思われた。

「(和上〈忍綱〉の命は)伝承の古則〈秘して他に容易く教えないこと〉に違えたもののように思われるが、仏祖の本意に合うることに異論はない」

そこで初めてその(悉曇の)道を唱えて、ついに海内 〈国内〉を風靡した。故に東西から(大和尚のもとに)来たって学ぶ輩は、実に悉曇の悉曇たる所以〈悉曇の意は「成就」〉を知って、(その発音の)清濁を明瞭にし、その長短を誤ることはなかった。幸いにも「闕支分念誦」〈『大日経疏』にて指摘されている誤った真言の発音・念誦法〉の過失から免れることが出来、そうして漸く佳境に入って種子伝等に及び、美・善共に尽くして真言家の本色を得るものも出た。偏に高祖〈弘法大師〉の鴻恩、相承の的伝に由るものである。故に予〈菩提華〉もまた、その口説のようにこれを伝える。

菩提華祥瑞師記『悉曇相承来由』出『梵学発軫』(『慈雲尊者全集』, vol.9-1, p.128)

これは慈雲もそう述懐していることですが、自身が後に活躍するために必要であったおよそすべての素養は、まさにこの師あってこの弟子あり、忍綱によって備えられたものです。慈雲が梵学を追求し深めていったのは、もちろん正法律復興の一環であって梵語が仏陀所用の言語であるとの理解に基づいたもの。しかし、それはまず忍綱から梵字を受学していたからこそであり、またさらにそれまで門外不出であったその門戸を開けと命じられていたためでした。

忍綱がそのような発想に至ったのは、本寺であり忍綱もまた若かりし頃に過ごした野中寺中興、慈忍の遺志も働いていた可能性も多分にあります。慈忍は、出身の槇尾山平等心王院が過度に閉鎖的となっていたことから退衆して巖松院も退去。そこで中興していた野中寺に入ってからは広く他に門戸を開く寺として門弟を教育し、寺規にもそう定められています。野中寺は非常に厳しい律院であると同時に、宗旨や門流というものについては自由な気風があったことが知られます。

もっとも、慈雲が師から悉曇を伝授されてたとはいえ、それはいわばイロハが難なく読める程度になるだけのこと。義浄が悉曇について「六歳童子学之。六月方了(六歳の童子がこれを学んで、六月にてまさに了る)」〈『南海寄帰内法伝』〉と報告しているように、印度にて六歳の子供が六ヶ月もあれば充分習得できるものです。すなわち、それは英語のアルファベットと同様、外国のものであったとしても悉曇が読み書き出来るくらいのことは本来、何ら驚くべきことではない。ただ書くことばかり、しかもその書風ばかりに工夫を凝らして大の大人が何年もかけて学ぶようなものではありません。

近世当時、いくら日本でその伝承が覚束なくなっていたからと言っても、近世には悉曇学(梵学)で著名となっていた学僧が幾人かありました。それはほとんど真言の人ばかりで、浄厳覚彦を筆頭に、悔焉澄禅・恵旭曇寂・諦乗寂厳などがその高名な者であり、天台にはもはや一人、二人ほどしかありませんでした。

そのような中、慈雲は誰に教わるでもなく自ら悉曇学の道に分け入っていくことになるのですが、その契機となったのは三十八、九歳の頃、高野山成連院の真源から空海請来の『普賢行願讃』の梵本を贈られたことにあったようです。慈雲は当初、梵字を読むことは出来たものの、その意味は全く理解できませんでした。しかし、辛抱強く漢訳本と対照しながら語を拾い文法を推測しつつ四、五十度も繰り返し読むうち、ついに難なく読めるようになったといいます。実に慈雲はそれまでただ「梵字を読む」程度であったのが、ここへ来て自らの努力によって「梵文を読む」段階に入ったのです。

それから慈雲は古今の悉曇学者のあらゆる書を読み込み、時に先学の典籍、たとえば古代の安然や近世の浄厳の説に容赦のない批判を加えつつ、集中的に悉曇学に打ち込んでいます。これに没頭することおよそ十年足らずの四十八歳の時、慈雲は梵語の文法解説書『 七九略鈔』五巻さらに『七九又略』二巻などを上梓しています。

そのようないわば外国語を外国語として読もうとする態度、語学というものに対する姿勢は、近世から時代を席巻せんとしていた朱子学者やその学徒らに強烈な衝撃を与えた 荻生徂徠の古文辞学(蘐園学派)が一世を風靡していたことに影響されたものでもあります。これは先の学者などが指摘していないことですが、慈雲は徂徠を確かに知ってその学風を意識しており、(徂徠が儒者であるが故に直接的にそうは言っていないものの)敬意をすら抱いています。

一梵學意得あるべき事

近代儒者荻生總右衛門と云フ者あり。世諦門ニ於て少々の見識ある者なり。彼ノ總右衛門。其ノ門人の爲に學則を作れり。可憐生なり。彼ノ中に儒學をするもの。先ツ華音にて經史を讀み解するを第一とし。若其レ程にいかぬ人は。和讀にして譯語のおもむきをしるべき由を云へり。此ノ言可憐生なり。佛敎を學フ者も。翻譯の經のみにて義を取りては。取リそこなひ多し。古德の一宗に祖たる人も。梵學に疎きは疎失あると云へり。况や其レより下々の人は云フに及ハぬことなり。今日諸宗の取りそこなひあることも。皆梵文を解せぬ故。佛意を失ふ事多きなり。其レ故上根の人は。但ダ梵文を讀ンで可なり。中下根は。其レ程に在るまじければ。翻譯の經を讀ンで梵文を以て照し見るべきなり。梵文眞言などを讀むに。必片かなを憑むまじきなり。梵文と對譯字とを照し見て。先ツ讀ミ方を正すべきなり。讀方正しからねば。八囀聲等紛多きなり。

一.梵学の意得あるべき事

近代の儒者に荻生惣右衛門〈荻生徂徠〉という者がある。世諦門〈世間における真理〉に於いて少々の見識ある者である。彼の惣右衛門は、その門人の為に学則を作っている。可憐生 〈称賛すべきこと。愛すべきこと〉である。彼の門にて儒学をするものは、まず華音によって経史を読み理解するのを第一とし、もしそれ程にいかない人は、和読によって訳語の趣を知るべきことを言っている。この言葉は可憐生である。仏教を学ぶ者も、翻訳の経のみによって義を取っていては取り損ないが多い。古徳の一宗の祖である人も、梵学に疎いのは疎失〈(網の目が)粗いことによる取りこぼし〉があると言える。ましてやそれより下々の人は云うに及ばないことだ。今日の諸宗に取り損ないあることも、皆梵文を理解していないためである。仏意を失っている事が多いのだ。それ故、上根の人はただ梵文(の経)を読むだけで可である。中・下根は、それ程までのことが出来ないのであれば、翻訳の経を読んで梵文を以て対照して見るべきである。梵文や真言などを読むのに必ず片かな〈ふりがな〉に頼ってはならない。梵文と対訳字とを照らし見て、先ず読み方〈梵字にふりがなを振らず読むこと〉を正すべきである。読み方が正しくなければ八囀声〈梵語における名詞の八種の格変化〉等は理解できない。

慈雲説 法護記『普賢行願讃梵本聞書』巻一(『慈雲尊者全集』, vol.9-2, pp.3-4)

荻生徂徠は二世代ほど先の江戸前期の人ですが、徂徠の学風は当時として斬新かつ非常な説得力のあるもので各方面に甚大な影響を及ぼしており、それを慈雲もまた自ら意識的に受けていました。その対象は漢語か梵語かの違いこそあるとはいえ、徂徠と慈雲とは言語というものに対して全く同じ態度を以てしています。

また慈雲は自らさらに梵学を考究すべく、当時入手し得た貝葉や古経などあらゆる梵本やその注釈書、古今の悉曇学から音韻学などの典籍を徹底的に収集。そこで自身が編纂した梵語辞典や文法書などを収録した『梵学津梁』を編纂しています。これは雙龍庵に隠棲して過ごす頃にその大枠が成っていたようですが、晩年まで編集を続けたまさに慈雲における悉曇学の集大成であり、その量一千巻という途轍もなく膨大なものです。その内容は、近世における悉曇学の頂点というに相応しい、今見てもなお驚異のものとなっています。慈雲の弟子たちはその直接の薫陶を受けた結果、それぞれ相当な理解に達する者があり、慈雲の悉曇関連の著述に大きく貢献しています。

慈雲はその後、師の命通りに悉曇学を広く世人に公開。それによって真言や天台、そして曹洞などの僧にも悉曇に通じる者が出ています。中でも天台宗の敬光は慈雲の講席に並び、悉曇だけでなく袈裟衣に関しても多大な影響を受け、いくつか書を遺しています。真言では松尾寺の本瑞等空が慈雲と交通し、悉曇において比較的知られた人となっています。けれども結局、その薫陶を受けた中から慈雲を超える者が現れることはついにありませんでした。

また、その事績の中で見逃すことの出来ないのは、慈雲は『理趣経』を講義する中、なんと漢訳から梵文への還元を試みていたことです(『理趣経講義』)。しかも、それはその最晩年にかかる時に行われたことでした。この一つとっても、すでに心身共に老衰の影が色濃く見えていたとは言え、慈雲がどれほど最期まで精力的であり、またその意志も強固かつ柔軟であったかが知られます。

これもまた今までの学者が誰一人として気づき指摘していないことですが、そのような漢語から梵語へ還元せんとする挑戦は、実は若かりし頃にうけた伊藤東涯の元での漢文の学習法に基づいたものであったと考えられます。というのも、古義堂ではその門下生に漢文を習わせるに際し、「復文」という方法を取っていたためです。

復文とは、先ず古典からある漢文を与えてそれを訓読し読み下させ、次に元の漢文を隠し、読み下したのを漢文に復元させて、最後に両者を比較させ修正を加えていくことです。これは読むことよりむしろ「漢文を書くこと」を鍛錬する優れた方法です。それは今行ってもなお有益に違いない、非常に実践的な教育方法でした。実際、それによって門下生は時代が異なりその形式も異なる様々な漢籍の古典に自ずから通じ、漢文を自由に筆し得るようになっていたようです。慈雲はその晩年において、まさにその復文を漢文から梵文へと試みたのでした。

実に、慈雲の諸活動の殆どはその少年から青年期における内外の諸師からの学問・薫陶あってこそ成し遂げられたものであり、また生来の反骨精神・批判精神により磨きに磨き上げられたものです。不佞は近世の慈雲という大人物の姿を通し、内教外教を問わず、また古今幾多の智者たちの影をありありと見ます。そのような縁に恵まれ、生まれ育った慈雲はまさに波羅蜜の人であったと言う他ありません。

慈雲は、中世の叡尊に同じく長命で最後まで赫灼とした人であったが故に、数々の刮目すべき事業を成し遂げることが出来たのでしょう。その反面、長寿であったが為に、付き従ってきた愛弟子の殆どが、しかも若いうちに次々先に没していくという老少不定たる無常の真理にいやが上にも直面し、それにまつわる寂しさをじっとこらえ続けなければなりませんでした。しかし、そのような苦たる死別の数々もまた、慈雲の活動に大きな影響があったに違いないことです。

慈雲は『理趣経講義』を著した翌年、ついにその生涯を閉じることになります。

病床を押して阿弥陀寺にて『金剛般若経』を講義していた中、夕暮れ時となって突如眼の光を失った慈雲はついに死期が来たことをはたと覚悟。直ちに古式に則って右脇を下に横臥し、弟子らが見守る中、眠るように穏やかに息を引き取ったのでした。文化元年〈1804〉十二月二十二日の真夜中のことです。その時、側にあった弟子や信者などにとって、そのような師の最期を見届けるのはひどく悲しくつらいことであると同事に、また感動するものでもあったことでしょう。

戒心和上云く慈雲大和上畧傳 八十七歳十二月廿二日金剛經を講じて燈炷を加へよと命ぜらるゝこと數回。終に侍者曰く。最早此上入れることは出來ませんと。尊者云くそれでは眼根から先き行くさうな。もうやめましょう。餘所の知識は坐脱とか何とかせらるゝが。此方は横になりてころりと行くのじゃと。云ひ了りて體を横にして眠るが如く遷化ありしとは。予戒心壯年の比梵明和上より傳聞せる所なりと。

戒心和上〈明治から大正期初めに高貴寺を領した律僧〉云く慈雲大和上畧傳、(慈雲尊者が)八十七歳の十二月二十二日、『金剛経』を講じている時、「灯炷〈灯芯〉を(灯明皿に)加えよ」とお命じになること数回、ついに侍者が「もはやこれ以上入れることは出来ません」と云うと、尊者は「それでは(人が死ぬ直前には)眼根から先に行くそうな。もうやめましょう。余所の知識〈高僧〉は坐脱〈結跏趺坐したまま死ぬこと〉とか何とかせらるるが。此方は横になりてころりと行くのじゃ」と云い了ると体を横にして眠るように遷化された、とは私戒心が壮年の頃、梵明和上より伝聞したことである。

長谷宝秀『慈雲尊者傳私見』(『慈雲尊者全集』, vol.1, pp.293-294)

慈雲の法孫にあたる和田智満によれば、慈雲はこの年文化元年春、自身が冬に死ぬるであろうことを予知していたといいます。

智滿和尚の記に云く。文化元年春尊者侍者に告げて曰く。予此の冬死すべしと。侍者其の故を問ふ。尊者曰く。予昨夜夢あり。一俗人來り請す。予赴請を許し其の名を問ふに藤造といへり。藤造と冬藏と字音相通ず。冬藏は冬かくるゝなり。故に豫め知ると。果して其年十二月廿二日西の京阿彌陀寺に於て遷化し給ふ云云

長谷宝秀『慈雲尊者傳私見』(『慈雲尊者全集』, vol.1, pp.292)

このような夢解き、現代の人からすればほとんどこじつけのようにすら思われるであろう夢への理解は、にわかに信じられないことかもしれません。しかし、特には中世以来近世においてもなお、日本人の夢というものに対する態度は今と大きく異なり、その中で見たことがしばしば現実の生き方、人生に反映されました。そしてまた、これは今も同じであるのですが、特に瞑想というものに打ち込み定を深めていた人は、夢や日常の些細な変化に非常に敏感であって、その受け止め方は常人と全く異なります。実際、そのようにして自身の死期を予感していたという僧は古来多くあったように諸々の高僧伝は伝えています。

人というものは誰か生前偉大な業績を遺した、しかも人格優れた人であればあるほど、その最期も何か尋常ならざる善きもの、あるいは奇瑞があって欲しいと願うようで、それはいわば自然な人の思いであるのでしょう。けれども、それは一種の詮無い願望であっていくら敬すべき大人物、高行の聖僧であってもそういうことは常ではありません。それぞれ逃れがたい宿世の業が異なってあるため、たとえば釈尊の高弟であった目連尊者の最期は見事ではあっても非業なものであったように、その死に様というのは決して一様でない。しかし、慈雲の最期はそのような人の願望に合致する、尊者として確かに相応しいものでした。

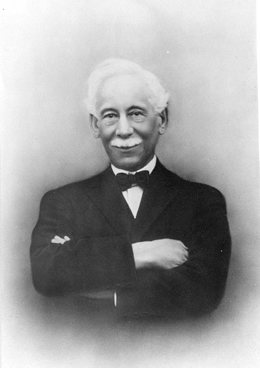

それからおよそ一世紀後の明治三十一年〈1898〉、当時のサンスクリット研究の権威、フランスのSylvain Lévi(右写真)が来日したおりのことです。東京帝国大学の高楠順次郎からその『梵学津梁』の話を聞き、博士は興味をそそられ共に河内高貴寺を訪れます。そこで『梵学津梁』の実物を見た博士は、その内容量と質の高さとに驚嘆。帰国後、世に非類無き貴重な著作として、広く世界に紹介しています。慈雲が『梵学津梁』編纂などしていく中で行っていたサンスクリット研究は、西洋に一世紀も先駆けたものでした。

現在の学問的水準に比すれば、慈雲のサンスクリット理解は完全なものではありません。しかし、それも当たり前の話で、現在のようにその参考書も文法書もまったく無かった当時、しかも留学経験もなく師すらもない独学で相当程度まで梵語を理解し習得していたなど、俄には信じがたいほど大変なことです。これは一度でもサンスクリットを学習したことがある人ならば異論を差し挟めはしないでしょう。繰り返しの言となりますが、これも尊者の正法律復興を志し、釈迦牟尼の本来の教えとあり方に立ち返ろうとする真摯な姿勢の表れです。

なお、日本において成立し発展した悉曇学は単なる語学でなく、仏教とくには密教を伝習するのに必須のものであり、現在の印度学仏教学におけるそれとはまるで異なった性質のものです。したがって、明治期になって西洋からサンスクリット語学が入ったことにより梵学の地位は瞬く間に取って代わられ、悉曇学はむしろ日本人自身からほとんど見向きもされないままとなっていますが、実は今もなおその存在の価値は全く遜色していません。

悉曇学は特に密教の修習に必須であり、これを等閑視することはすなわち密教を空虚な儀礼に満ちた無意義・無価値なる外道の口遊び・手遊びの児戯とするに全く同じです。にも関わらず、忍綱が慈雲に云った「眞言功驗なきに至る」との危惧は、今再びその言葉通りとなったままとなっていることは極めて口惜しいことです。明治・大正期までは辛うじて高貴寺や長栄寺、そして神光院などにあった慈雲の弟子筋によってその悉曇学は伝承されていたようですが、昭和期以降にこれを継いだ人はもはやありません。今はただ慈雲の梵字の字形や筆法に関してのみ、慈雲流の名の元に細々と伝えられています。

もっとも、慈雲によりなされた梵字悉曇の成果の秀逸たる所以、その不朽の価値は、その字形や筆法などにあるのではなく、真言とは何かを理解し、真言を真言たらしめるため、また釈教の真に迫るため追求した悉曇学にこそあります。その嫡嫡相承は途絶えているとは言え、しかし慈雲の遺した著書によりその復元はむしろ容易であって、現代ならばさらにその高きを重ねることも可能です。慈雲の正法律復興に基づく悉曇学の誠を再び起し、これには一定以上の機根を有する者でなければなりませんが、さらに後世に継がんとする人の現れることを強く願ってやみません。

貧衲覺應 稽首和南