鉢多羅第四物

初めに制意を明す。僧祇には、鉢は是れ出家人の器なり。俗人の所宜に非ずと。十誦に云く、鉢は是れ恒沙の諸佛の標誌なり。惡用することを得ずと。善見に云く、三乘の聖人、皆瓦鉢を執て、乞食して生を資け、四海を家と爲す。故に比丘と名づくと。古德の云く、鉢盂は底無し。廊廟の器に非ずと。二に釋名とは、梵には鉢多羅と云ふ。此には應器と名づく。有るが云く、體・色・量の三、皆法に應ずるが故にと。若し章服儀に云ふに準ぜば、供を受けるに堪えたる者の、之を用るを應器と名づくと。故に知ぬ、鉢は是れ梵言。此の方の語、簡にして下の二字を省けり。三に體を明すとは、律に云く、大要に二有り。泥及び鐵なり。五分律の中には、木鉢を用ふれば偸蘭罪を犯ずと。僧祇に云く、是れ外道の標なるが故に、又垢膩を受くるが故にと。祖師の云く、今の世の中に、夾紵・漆油等の鉢有り。竝びに是れ非法なり。義、須く之を毀るべしと。四に色を明すとは、四分には應に熏じて黒色・赤色と作すべしと。僧祇には熏じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るは如法なりと。善見には鐵鉢は五熏、土鉢は二熏と。律の中に熏鉢鑪を作ることを聽す等と此の間には多く竹烟を用ふ。色則ち上り易し。五に量を明すとは、四分の中には、大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗。小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと。六に加法を明す。十誦の文に準ず。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の鉢多羅應量を受けて常に用ふるが故にと三説す。捨法には應に先より受持するも今捨すと云ふべし。一説す。七に行護。五百問に云く、 一日都て鉢を用ひて食せざれば、墮を犯ずと本宗は吉なるべし。重病の者には開す。若し界を出て宿を經れども、受を失せず但だ吉罪を得。善見には、若し穿ること粟・米の大の如きは受を失す。若し銕屑を以て補塞已れば、更に須く受くべし。若し偏に斜に破れば受を成ぜずと。

尼師壇第五物

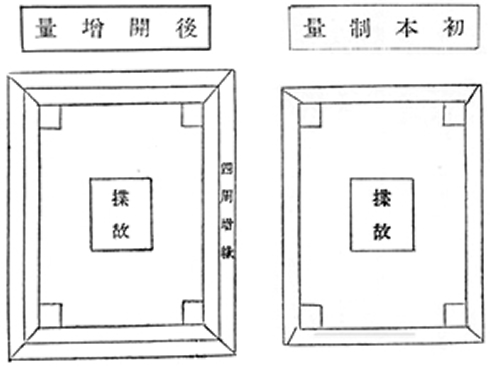

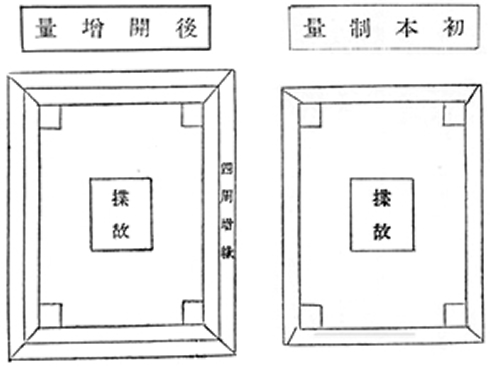

初に制意。四分の中には、身を護り衣を護り、僧の臥具を護らんが爲の故なりと。二に釋名。梵に尼師壇と云ふ。此には隨座衣と云ひ、亦坐具と云ふ。此の方の蹬褥の類の如し。愚者は名に迷て云く、尼師に因るが故に制すと。又中間の貼故を識らず。呼んで壇子と爲す。因て合せ召で尼師壇と爲す者の、笑を時に取るは、學ざるが故なり。三に定量。四分には、長きこと佛の二搩手五分に準ぜば、佛の一搩手は周の尺の二尺、則ち長きこと四尺なり。時の尺寸を量て、須く定むべし。微かも量の外に出れば、律に正犯を結す。 廣一搩手半即ち三尺なり。 上は是れ本制の量なり。律に云く、時に迦留陀夷、身、大にして尼師壇、小なり。佛に對して之を説く。便ち更に廣・長、各の半搩手を増すことを聽したまふと各の一尺を増す。 此は是れ後に聽せるなり。戒疏に云く、更に増すというは開縁なり。還りて本制に從て、限の外に別に増すなりと有る人、増量を執して制と爲す。非なり。又云く、即ち世、言を爲していふく・座具、皆廣大を樂ひ、食飮受用、並びに華厚を樂ふと云云。然るに制を捨てて開に從はば、理は通じて得たりと雖も、但だ迦留の極大なるすら半搩を加ふに止どむ。今時の卑陋なる、豈に是れ初の量に容れざらんや。苟に然らずこと曰はば、請ふ誠證を以てせん。鈔に云く、如法に作らば、初量に準じ已て截斷し、縁を施せ。若し坐する時、膝、地の上に在らば、増量に依て一頭一邊に接ぎ之を裨けよ。此は是れ定教の正文なり故に知ぬ、膝地に出でざれば、亦増に在らず。或が言く、初めの量は是れ廢前の教なりと云ふは非なり。 然れば前代、但だ長頭廣邊に於て、各の一尺を増す。後に天人、祖師に告げて云く。縱使四周具に貼すとも、半搩の文に違せず。但だ翻譯の語、略にして、各の半搩と云ふのみ。十字を以て論ずるに即ち是れ四周の義なりと。坐具の四貼と云ふことは、此より始れり。四に製造法。色は袈裟に同じ。十誦には、新しき者は二重、故き者は四重。單へに作ることを得ず。鼻奈耶に云く、應に縁を安ずべしと。五分には、須らく四角に揲すべしと。四分には新しき者を作らんには、須らく故き物を以て、縱・廣一搩手に之に揲すべしと亦佛の一搩に準ずるに、方に二尺なり。揲せずして手に入るるは捨墮罪を犯ず。若し已成の新しき者を得、並びに財體に一たび身用を經らば、則ち揲を須いず。

又截らずして通じて増量を取ることを得ざれ。此は跋闍が妄法なり。五に加法に云く。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の尼師壇、應量作なるを今受持す三説す。捨法は下句を改て、今捨すと云ふべし。一説す。十誦には、宿を離るれば吉羅なり。亦法を失せずと。行用は大いに鉢に同じのみ。

鉢多羅第四物

初めに制意を明らかにする。『摩訶僧祇律』には、「鉢とは出家人の器である。俗人の所宜〈相応しいもの〉に非ず」とある。『十誦律』には、「鉢とは恒沙〈「恒河(ガンジス河)の砂ほど計り知れない量の」の意〉の諸仏の標誌である。悪用してはならない」とある。『善見律』には、「三乗の聖人は皆、瓦鉢〈陶器の鉢〉をもって乞食して生の資けとし、四海を家とする。故に比丘と言う」とある。古徳〈廬山慧遠〉はこのように言った、「鉢盂は底無しである。廊廟の器に非ず〈『高僧伝』慧遠伝の一説。廊廟の器とは天下の政の意〉」と。第二に釈名とは、梵語では鉢多羅〈pātra〉という。支那では応器という。ある者が主張するには、「体・色・量の三がすべて法に応じたものであるから(応器という)」という。もし『章服儀』が云うところに拠れば、「供養を受けるに相応しい者が用いる物であるから応器という」ということである。このようなことから知られる、鉢とは梵言〈梵語〉であり、ここ〈支那〉の語は簡潔を好むために下の二字〈多羅〉を省いたことが。第三には体を明らかにするとは、律にて大要に二種あって、(鉢は必ず高価な素材や木製を避け、)土製あるいは鉄製でなければならないと規定されている。『五分律』では、「木鉢を用いれば偸蘭罪を犯ず」とある。『摩訶僧祇律』では、「これ〈木製の鉢〉は外道の標示であり、また汚れや油がこびりつくために(木鉢を所有し使ってはならない)」とある。祖師〈道宣『行事鈔』〉が云うには、「今の世の中には夾紵〈麻布を漆で挟み固め形成する技法〉・漆油〈漆塗り〉などの鉢が用いられているが、いずれも非法である。(もしそのような鉢を所有・使用しているならば)正しき法として、すべからくそれを壊さなければならない」とある。第四に色を明らかにするとは、『四分律』では、「まさに薫じて黒色・赤色としなければならない」とある。『摩訶僧祇律』では、「薫じて孔雀の咽の色、鴿の色に作るのが如法」とある。『善見律』では、「鉄鉢は五度薫じ重ね、土鉢は二度薫じ重ねなければならない」とある。律の中では、「熏鉢鑪〈鉢を薫じて黒色の酸化皮膜を着するための火炉〉を作ることを許す」等とあるこの頃は多くの場合、竹烟を用いる。(鉢に)色が付きやすい。第五に量を明らかにするとは、『四分律』では、「大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗、小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間である。ある人が律文の「量腹」の語に執して斗量に依らないのは非である。『行事鈔』に、「既に非法と名付ける。受浄に合わず」とある。第六に加法を明らかにする。『十誦律』の文に準ずる 「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この鉢多羅・応量を受けて常に用うるが故に」三回唱える。捨法では「先より受持するも今捨す」と一回言え。第七に行護。『仏説目連問戒律中五百軽重事』では、「 一日すべて鉢を用い食しなかったならば捨墮の犯なる」とある本宗では突吉羅となる。(しかしまた、)「重病者は例外である。もし界を出て一夜を過ごしたとしても、受は失わないただ突吉羅罪とはなる」とある。『善見律』では、「もし(鉢に)穴が開いて、それが粟米ほどの大きさであれば、受を失う。もし銕屑などでもって補修したならば、改めてすべからくその鉢を受持しなければならない。もし一方が斜めに裂けたものであれば(その様な鉢では)受法は成立しない」とある。

尼師壇第五物

初めに制意。『四分律』では、「身を護り、衣を護り、僧の臥具を護るためのものである」とある。第二に釈名。梵語では尼師壇〈niṣīdana〉という。この支那ではは隨座衣と言い、または坐具とも言う。支那の地における蹬褥〈脚用の敷物〉の類である。愚か者はその(音写による)名称から憶測して、「尼師〈尼僧〉に因んで制定されあたものである」などと言う。また、(尼師壇の)中間にある貼故を知らず、これを「壇子〈他より一段高くして供物など捧げ、儀式を行う場所〉」などと呼称している。そして、「これらを寄り合わせて尼師壇というのだ」などと言うのは、失笑を時に誘うものである。が、それは(その愚か者が仏典をまるで)学んでいないことに依る。第三に定量。『四分律』には、「長いもので仏の二搩手『五分律』に準じたならば、仏の一搩手は周尺の二尺、すなわちその長さ四尺。現代の尺寸でもって、これを定めるべきである。わずかであれ規定の大きさから外れたならば、律における正犯となる、広さ一搩手半すなわち三尺。上記は本制の大きさである。律には、「その時、迦留陀夷〈Kāludāyinの音写。仏弟子の一人〉は身体が大きいのに対して(本制の)尼師壇が小さかったため、仏陀にこれをご報告した。そこで(身体の大きい者には)広・長に各半搩手を増しても良いとされた各一尺を増す」とある。これは後に許された大きさである。『四分律含注戒本疏』には、「『更に増す』というは開縁である。これはまず本制の大きさに従ったものに、さらにその外側に増量したものを付けたもの」とあるある者は、増量に固執してむしろそれを本制であると言うが誤り。また、「今の世で(僧たる者らも)、あれこれおためごかしを言って、戒疏も座具もみな広大であるのを願い求め、飲食(の供養)を受けるのにも総じて豪華で多くあるのを願い求めている」ともある。しかしながら、仏陀の本制を捨て、むしろ開〈例外的に許可されたもの〉にこそ従ったならば、(仏典に根拠あって)理としては通じ得るものであるにしても、迦留陀夷のように身体が非常に大きかった者ですら、半搩手を加えるに留めたのである。今時の卑陋〈下劣で卑しいこと〉(な僧)であれば、どうして初めに制定された大きさで足らないことがあろうか。万一、(私の主張が)「間違っている」などと言う者があるならば、どうかその明瞭なる根拠をもって主張してもらいたい。『行事鈔』には、「如法に作るならば、初量に準じて截断し縁をつけよ。もし坐した時に、膝が地面・床の上にはみ出たならば、増量に従って一頭一辺に接いでこれを補え。これが定教の正文である」とあるこのことから知られるであろう、膝が地にはみ出ることがなければ増量する必要が無いことが。ある者が主張する「初量とは廃された以前の規定である」というのは誤り。そのようなことから前代、ただ長頭広辺において各一尺を増したのだ。後に天人が祖師に告げて云うには、「たとい四周に(増量分を)縫い付けたとしても、(律の)半搩手の(例外的増量の)規定に違反しない。ただ翻訳が粗略であったため、各半搩手と言われているに過ぎない。十字をもって論じたならば、これは四周の義である」と。坐具の四貼というのは、ここより始まったのだ。第四に製造法。色は袈裟に同じである。『十誦律』には、「新しい物は二重、古い物は四重とせよ。単えに作ってはならない」とある。『鼻奈耶』には、「縁を付けなければならない」とある。『五分律』には、「すべからく四角に(補強する為の小布を)縫い付けなければらない」とある。『四分律』には、「新しいものを作ろうとする際には、すべからく(それまで使用してきた)古いものを縦・広一搩手に切り取って、新しいものに縫い付けなければならない」とあるまた仏陀の一搩手に準じたならば、それは二尺となる。縫い付けずに手に入れたならば捨墮罪となる。もし既成の新しいものを得た場合で、財体が一度身用を経たものであれば、揲を用いる必要はない。また截断せず、総じて増量して作られたものを取得・使用してはならない。それは跋闍〈Vṛjiputraの音写。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張して否決された悪僧の名〉が主張した妄法である。第五に加法。「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この尼師壇、応量作なるを今受持す」三説する。捨法は下句を改めて「今捨す」と言え。一説する。『十誦律』では、「宿を離れたならば突吉羅である。しかし受法は失わない」とある。行用は大いに鉢と同じ。