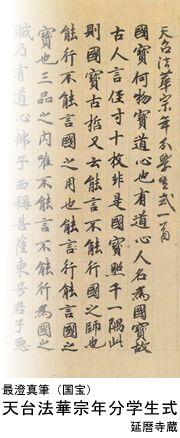

『山家学生式』とは、最澄によって著され嵯峨天皇に上奏された一連の表です。まずここにいう「表」とは、臣下から君主へ提出する文書を意味します。そして「一連の」といったのは、まず弘仁九年〈818〉五月十三日の「天台法華宗年分学生式」、続いて同九年八月二十七日の「勧奨天台宗年分学生式」、さらに翌十年〈819〉三月十五日の「天台法華宗年分度者回小向大式」と、立て続けに上奏された三部の表がまとめられたものであるためです。

最初の「天台法華宗年分学生式」は、比叡山における天台僧養成構想を箇条書きで六ヶ条述べられていることから「六条式」、同じ理由によって次の「勧奨天台宗年分学生式」は「八条式」、最後の「法華宗年分度者回小向大式」は「四条式」とも通称されています。よって、これらは始めから最澄自身によって『山家学生式』と銘打たれたものではありません。

なお、その題に「式」とあるのは、律令格式における式、すなわち法体系における施行細則を意味します。最澄は表に併せて「式」の案文を添付しているのですが、当然、それが勅許されることを望んでのことです。最澄はその題目通り、「天台法華宗の年分度者(学生)に関する施行細則」の案文を添付して天皇に上奏し、これを正しく法律の「式」として裁可されることを求めたのでした。

(律令については別項「『令義解』「僧尼令」」を参照のこと。)

そもそも、近江の国分寺僧の補欠として大安寺の行表(三論宗)の弟子となり沙弥出家していた最澄は、数えで二十歳となるや東大寺戒壇院にて具足戒を受け、正式な僧となっています。けれどもその後、どうしたわけか最澄は出身地の西に連なる比叡の嶺に籠もったのですが、桓武天皇が平城京から長岡京へ、そしてさらに平安京へと遷都したとき、最澄は帝の目に留まるところとなったのでした。

ところで、なぜ最澄が他でもない比叡の山嶺に籠もったかと言えば、そのすぐ東側の麓の滋賀郡古市郷(現在の大津市膳所に比定)が自身の出身地であり、その氏族(三津首)があったためです。当時の出家者は自らの氏族(血縁者)の後援を受けることが普通であり、比叡山は同族の里から適度に離れ、しかし決して遠くなく、いつでも衣・食・住・医薬の支えを得られる、地元の便利な好地であったためです。

新たな都での新たな政権が支えとし得る仏教を担う者として期待されていた最澄は、入唐求法の志を有してその許可を求めたところ、遣唐使一行に還学生(請益僧)として指名され随行。還学生とは桓武帝代に始まる制で、従来の留学僧といえばおおよそ十年から三十年に渡る長期の間、唐の大寺院にて修学するのが常であったのを、特定の目的をもって唐に渡り、遣唐使と共に行った船で同じく帰国するよう定められた者のことです。最澄に課せられた特定の目的とは、その望み通り、支那において天台教学を受学することでした。

延暦二十三年〈804〉七月に日本を発ち、九月に唐土は明州に入った最澄は、台州の天台山に向かいそこで修学することわずか五ヶ月間、目的であった天台教学に通訳として随伴していた義真を通して触れ、種々の典籍を収集しています。そして帰国するため明州に戻り、帰国する遣唐使船が風を待つ間に越州で密教を受法。唐に滞在すること都合九ヶ月、日本を発ってから丸一年となる二十四年〈805〉七月に帰国したのでした。

そして帰朝した翌年、最澄は延暦二十五年〈806〉に天台法華宗への年分度者二名の許しを求めています。これは日本における天台宗のいわば開宗申請でした。

請續將絶諸宗㪅加法華宗表一首

沙門㝡澄言。㝡澄聞。一目之羅。不能得鳥。一兩之宗。何足普汲。徒有諸宗名。忽絶傳業人。誠願。準十二律呂。定年分度者之數。法六波羅蜜。分授業諸宗之員。則兩曜之明。宗別度二人。華嚴宗二人。 天台法華宗二人。律宗二人。三論宗三人。加小乘成實宗。法相宗三人。加小乘倶舍宗。然則陛下法施之德。獨秀於古今。羣生法財之用。永足於塵劫。不任區區之至。謹奉表以聞。輕犯威嚴。伏㴱戰越。謹言。

延暦二十五年正月三日 沙門㝡澄上表

◯ まさに絶えようとする諸宗を存続させ更に法華宗を加えることの表 一首

沙門最澄、申し上げます。私最澄は、「(網の目が)一つしか無い網では、鳥を捕まえることなど出来ない」〈『三国志』魏書崔琰伝〉と聞いております。(それと同様に、法相宗と三論宗との)ただ二つの宗のみでは、どうして(生きとし生けるものを)普く導くことが出来るでしょうか。いたずらに「諸宗」の名目だけがあって(実際はただニ宗に毎年各五人ずつの得度が許されているのみであれば)、たちまち(その他の宗の教えを)伝業する人は途絶えてしまうでしょう。

誠に願わくは、十二の律呂〈古代支那の伝統音楽における音階〉に準じて年分度者の数を(十二名に)定められ、六波羅蜜になぞらえて伝業諸宗の人員を(六宗それぞれに)配分し、両曜〈太陽と月〉との明かりに則って宗別に二名の年分度者を許されますように。華厳宗に二人、天台法華宗に二人、律宗に二人、三論宗には三人で、その内に小乗の成実宗を加え、法相宗にも三人で、その内に小乗の倶舎宗をお加え下さりますように。そのようにすれば、陛下〈桓武天皇〉の法施の徳は抜きん出て古今に秀でたものとなり、群生〈生ける物。庶民〉の法財の用は、末永く遠く未来世にまで満ち足りることとなるでしょう。

まとまりない文となってしまいましたが、謹んでここに表を奉って以聞〈天子に上奏〉いたします。軽々しく意見を奉ることは(陛下の)威厳を損なうものであり、ひれ伏して深く恐れかしこむところでありますが、謹んで言しあげます。

延暦二十五年〈806〉正月三日 沙門最澄上表

『天台法華宗年分縁起』(『伝教大師全集』, vol.1, p.5)

ここで最澄が言うように、平城京の昔から平安京の最初期に至るまで、日本には法相宗(瑜伽行唯識)・三論宗(中観)・華厳宗・律宗(南山律宗と相部宗)・倶舎宗・成実宗の六宗が存在していたと言われ、それらは南都六宗などと今総称されています。もっとも、そのような呼称は実は鑑真渡来以降のものであり、それ以前は「五宗」と言われていました。

また、平安最初期の最澄以前、その六宗とはいわば六学派あるいは六学科であって、今言われるような意味での宗として存在していたのはただ法相宗と三論宗のみです。唯識を宗とする法相宗と中観を玄とする三論宗は、それぞれ互いに相容れることの出来ない教学を擁しており、事ある毎に激しい論争を展開していたようです。そして当時、僧数として圧倒的有位にあったのが法相宗でした。

三論と法相とが争いを繰り返し、何よりその力関係が一方にのみ偏っていることを問題視し、さらにその傾向が強まることを危惧した朝廷は、延暦二十三年〈804〉に年分度者をそれぞれ五人ずつとすることを定めています。

○癸未。勅。眞如妙理。一味無二。然三論法相。兩宗菩薩。目撃相諍。蓋欲令後代學者。以競此理。各深其業歟。如聞。諸寺學生。就三論者少。趣法相者多。遂使阿黨凌奪。其道疎淺。宜年分度者。毎年宗別五人爲定。若當年無堪業者。闕而莫填。不得以此宗人。補彼宗數。但令二宗學生。兼讀諸經并疏。法華最勝。依舊爲同業。華嚴涅槃。各爲一業。經論通熟。乃以爲得。雖讀諸論。若不讀經者。亦不得度。其廣渉經論。習義殊高者。勿限漢音。自今以後。永爲恒例。

○(延暦廿三年〈804〉正月)癸未〈七日〉、勅す。

「真如の妙理は一味にして無二である。然るに三論と法相との両宗の菩薩は、目撃〈出会うこと〉すれば相諍っている。それは思うに、後代の学者をしてその理を競いあい、それぞれその業〈学業.課題〉を深めることを目的としたものであろう。きくところによると、諸寺の学生は三論に就学する者は少なく、法相に趣向する者が多く、遂には阿党凌奪してその道に疎く浅くさせてまでいるという。そこでまさに年分度者は、年毎に宗別に五人を定員とするように。もし当年に業〈この場合は年分度者となる者に課せられた試験〉に堪える者が無ければ、(その年は)欠員として補填してはならない。(もし欠員が出たとしても)此の宗の人を以て、彼の宗の数として補うことは出来ない。ただ二宗の学生をして兼ねて諸経典ならびに疏を読ましめ、『法華経』・『最勝王経』は旧例に基づいて同業〈共通課題〉とせよ。『華厳経』・『涅槃経』はそれぞれ一業〈一科目・課題〉として、経論に通熟することを以って得とする〈年分度者として適格とすること〉。諸々の論書を読み通じていても、もし(その原典たる)経典を読んでいなければ得度してはならない。広く経論を渉猟し、その意義を習得していること殊に高くある者については、漢音に限る必要はない〈桓武天皇は従来の呉音を止めさせ、当時の唐にて行われていた漢音を普及させ標準としようと努めていたが思うようにいかず、そこで優秀な者は漢音ではなく呉音で考試を受けることを許していた〉。今より以後、永く恒例とせよ」

『日本後紀』巻十二

(新訂増補『國史体系』普及版, p.29)

以上のように、年分度者とは年分の度者、すなわち国により年毎に得度することが認められる者のことであって、宗毎に限られた定員が割り当てられています。

なお、当時は年分度者となる以外に出家する術がなかったか、といえば決してそのようなことはありません。天皇や皇后の不予や天変地異など凶事があった際に、その回復を期して臨時度者がその都度かなりの数許されています。当時得度した者の大半はそのような臨時度者であって年分度者はむしろ少数です。また、賜度者といって積徳のために幾ばくかの度者を設けることが、公卿など高位の貴族にたびたび許されています。そして一定の功績が認められた高僧への報奨として弟子をつけるという意味での賜度者もありました。

あるいは最澄のように、聖武天皇以来その定員が僧二十口と定められていた国分寺に死亡または還俗による欠員が出た際の補欠として得度が許された者があります。

いずれにしろ得度するに際しては、それぞれの師主(依止師)、いわゆる師僧につくことが当然のことながら必要不可欠でしたが、特に天平六年〈734〉以降は、当時多く見られて問題となった税や課役逃れ目的や安易な志で僧となろうとする低劣な者の出家を防ぐため、諸経典を学習し読誦し得ることや、浄行といわれる三年間以上の持斎期間を経ており、それを師僧が保証することが必須と法で定められています。

したがって、朝廷が誰でも彼でも容易く得度を許していたわけではありません。そして鑑真渡来以降は、そのようにして得度して沙弥となった者が正式な僧となるには、仏教としてそれが当たり前であるように、必ず戒壇院にて具足戒を受けることが国法としても定められています。

本来的には国家が出家受戒を許可制にするなど公的に介入すべきものでは決してありません。しかし、次項で示すように、仏教に対する理解も体制も不十分な中で、いわば国教として受け入れていった日本ではそうせざるを得ない歴史的経緯、そして事情がありました。

そこで最澄は、そのような年分度者の制について、ただ法相宗と三論宗に各五人ずつのみ与えていた従来のあり方ではいずれ六宗の伝統は滅びてしまうとし、定員十名を六宗それぞれに割り振ることを建言。さらに自身が支那にて受法してきた天台法華宗を新設し、これに二人の定員を加増して割り当てることを要望しています。そしてこの上奏は即日、僧尼を所管する 僧綱に廻送・下問され、審議されています。

僧綱とは「法務の綱維」、すなわち全ての僧尼の規範となって綱紀粛正することをその責務とする官職〈「僧尼令」における定義〉で、また仏教に関する建言・政策などについて審議し文書作成も行う、僧によって構成された特殊な政府機関です。その位は度々欠員があり、また定員も時代ごとに変動しましたが、最澄がこれを上表した時は六人(あるいは七人)の僧が任じられていたようです。

同廿四年乙酉 傅敎大師歸朝了。八月日護命御齋會講師。

小僧都永忠 律師勝虞 正月乙酉日任少僧都

如寶 惠雲

均寵 常騰 六月廿四日任。法相宗。興福寺。九月巳丑日。任少僧都。高橋氏。

延暦廿四年乙酉〈805〉 伝教大師、帰朝。八月日、護命、御斎会講師。

小僧都永忠〈梵釈寺〉、律師 勝虞〈法相宗・興福寺〉 正月乙酉日、少僧都に任じる。・

如宝〈薬師寺. 鑑真の弟子で胡人〉・恵雲〈鑑真の弟子で唐人〉・

均寵〈未詳〉・常騰 六月廿四日(律師)就任。法相宗。興福寺。九月巳丑日。少僧都に任じる。高橋氏。

『僧綱補任』第一(新版『大日本佛教全書』, vol.65, p.7)

『天台法華宗年分縁起』では、僧綱として勝虞・常騰・如宝・修哲 ・永忠ら五人が最澄の表を審議し、これを是としてはや三月五日には上表したものとされています。興福寺が伝えた僧官史である『 僧綱補任』には修哲の名がありませんが、彼は大同二年〈807〉九月に不祥事を起こして律師を罷免されたようで〈『類聚国史』「大同二年九月戊子律師伝燈大法師位修哲免」〉、それが『僧綱補任』の記事に反映され、その名自体が削除されてしまっていたようです。しかし、修哲は弘仁元年〈810〉に再度律師として補任され、詳細不明の人としてながらもそれが『僧綱補任』にも記録されています。

ところで、当時の僧綱が基本的に法相宗・三論宗いずれかに属する僧によって占められいたことから、ややもすると「法相宗・三論宗が特権的地位を独占し、他宗の僧が排斥されていた」などと思われる者があるでしょう。しかし、以上のことから二宗以外に当時の日本で実態として存在する宗など無く、僧といえばそのいずれかに属する者しか無かったため、必然的に二宗いずれかの僧が僧綱に任じられていたに過ぎません。そして前述したように、その力関係としては法相宗が優勢となっており、これを好ましいことと朝廷は思っていなかったことから、最澄に依る年分度者を諸宗に配分するという建言は、実にその意を得たものでした。

もっとも、当時の僧綱には例外として、 菩提僊那(Bodhisena)や道璿 、鑑真そして法進などといった印度あるいは支那などからの渡来僧が補任されています。そもそも、僧綱の嚆矢となる僧官の制が創始された当初、その設立の経緯から必然的に、その上位は百済や高麗などの渡来僧・帰化僧によって占められていましたが、これについては後述します。

上記の僧綱の成員の中では、如宝と恵雲が法進に同じく鑑真に唐から随伴してきた人です。如法の場合、しかも漢人ではなく胡国(ソグド人と推定)出身です。如宝も恵雲も渡来時点では在家の浄人であったようで、日本で出家し、後に東大寺戒壇院において具足戒を受け僧となっています。その後、如法は関東における戒壇院が設置された下野の薬師寺に住していたとされます。したがって、如宝も恵雲の両人は法相宗や三論宗の僧ではなく、また実は特に「律宗の僧」というのでもありませんでした。

最澄の要望が審議され、僧綱によって改めて上表されてから二十三日後の延暦二十五年〈806〉正月二十六日、それを許可して諸宗の年分度者が修めるべき業などを細かに規定した太政官符が下されています。

太政官符治部省

應分定年科度者數幷學業事

華嚴業二人 幷令讀五教指歸綱目

天台業二人 一人令讀大毘盧遮那經 一人令讀摩訶止觀

律業二人 幷令讀梵網經若瑜伽声聞地

三論業三人 二人令讀三論 一人令讀成實論

法相宗三人 二人令讀唯識論 一人令讀倶舎論

右被右大臣宣偁奉敕攘災殖福佛敎尤勝。誘善利生無如斯道。但夫諸佛所以出現於世。欲令一切衆生悟一如之理。然衆生之機。或利或鈍。故如來之説。或頓或漸。件等經論。所趣不同。開門雖異。遂期菩提。譬猶大醫隨病與藥。設方萬殊。共在濟命。今欲興隆佛法。利樂羣生。凡此諸業。廢一不可。宜準十二律。定度者之數。分業勸催。共令競學。仍須各依本業疏。讀法華。金光明二部漢音及訓。經論之中。問大義十條。通五以上者。乃聽得度。縱如一一業中。無及第者。闕置其分。當年勿度。省寮僧綱。相對案記。侍有其人。後年重度。遂不得令彼此相奪。廢絶其業。若有習義殊高。勿限漢音。受戒之後。皆令先必讀誦二部戒本。諳案一巻羯磨四分律鈔。㪅試十二條。本業十條。戒律二條。通七以上者。依次差任立義。複講。及諸國講師。雖通本業。不習戒律者。不聽任用者。省。宜承知依宣行之。自今以降。長爲恆例。符到奉行

參義正四位下行左大辨管野朝臣眞道

左少史賀茂縣主立長

延暦二十五年正月二十六日

太政官、治部省に符す。

年科度者の数ならびに学業を分かち定めるべき事

華厳業二人 いずれも『華厳五教章』・『華厳教旨帰』・『華厳経文義綱目』を読ませること

天台業二人 一人は『大毘盧那経』、一人は『摩訶止観』を読ませること

律業二人 いずれも『梵網経』もしくは『瑜伽師地論』「声聞地」を読ませること

三論業三人 二人は『三論玄義』を読ませ、一人は『成実論』を読ませること

法相宗三人 二人は『成唯識論』を読ませ、一人は『倶舎論』を読ませること

右、右大臣の宣旨を被って称く。勅を奉す。

「災いを攘い福を殖えるには、仏教がもっとも勝れ、善を誘い生を利するには、この道に如くものはない。そもそも諸仏が世に出現される所以は、一切衆生をして一如の理を悟らせようと思われたたらに他ならない。しかしながら、衆生の機根〈能力〉は、ある者は聡く、ある者は鈍い。したがって如来の説は、あるものは頓教で、あるものは漸教である。(諸業の度者が読むべき)件の経論もまた、その趣は同じではない。(それぞれ仏教という真理の)門を開くのに異りがあるとはいえ、遂には菩提を求めるものである。それは譬えば、名医が病に応じて薬を与え、その施術を行うことは様々に異なっていても、そのいずれも命を救うことが目的であるようなものである。

今、仏法を興隆して群生〈生けるもの〉を利楽しようと思うが、およそこれら諸業は一つとして廃してはならぬものである。よろしく十二律に準じて度者の数を定め、業を分かち勧催して、共に学を競わせよ。なお、すべからく各々が本業の疏に依り、『法華経〈妙法蓮華経〉』・『金光明経〈金光明最勝王経〉』の二部を漢音〈当時、朝廷は漢字の読みをそれまでの呉音ではなく唐で用いられていた漢音に改め、これを普及させ統一させようと勤めていた〉および訓じて読ませること。(各自本業とする)経論の中から大義十条を問い、五以上に通じた者には、得度することを許可する。たとえもし一一の業で及第する者が無かったとしても、その分はそのまま欠員として当年に度してはならない。省〈治部省〉と寮〈玄蕃寮〉および僧綱は、相対して案記し、(及第し得る)その人が現れることを待って、後年に重ねて度すこと。遂に(諸宗が度者を)互いに奪いあい、その業を廃絶させてはならない。もし宗義を習うもので殊のほか優れた者があれば、(訓の考試は必ずしも)漢音に限る必要はない。

(戒壇院における)受戒の後は、皆に先ず必ず「二部の戒本」〈具足戒(律)と菩薩戒の波羅提木叉〉を読誦させ、一巻の『羯磨』および『四分律鈔』〈道宣『四分律刪繁補闕行事鈔(行事鈔)』〉を諳案させよ。そして更に十二条を考試して、本業十条・戒律二条のうち七以上に通じた者は、上位から順に立義・複講、および諸国の講師に指名せよ。本業に通じていたとしても、戒律を習学していない者は任用を許してはならないことは、省〈治部省〉、よろしく承知して宣に依ってこれを行え。今より以降、長く恒例とする」

符が到ったならばただちに執行せよ。

参議正四位下行左大弁管野朝臣真道

左少史賀茂県主立長

延暦二十五年〈806〉正月二十六日

『天台法華宗年分縁起』(『伝教大師全書』, vol.1, pp.7-9)

このように最澄の表が迅速に処理されたその背景には、最澄が還学生に選ばれ短期入唐することになったのと同様、桓武天皇の強い意向があったと考えられます。そして最澄が上表した当時は、桓武天皇が前年から死の床にあって明日をも知れぬ状態であったため、なおさらのことであったのでしょう。最澄はこの『山家学生式』の中で、「先帝の御願」・「柏原先帝、新たに天台法華宗の伝法者を加う」と言っていますが、それは天台宗の立宗が桓武天皇の息のかかったものであり、最澄自身もそれを確かに意識しており事ある毎に強調しています。

桓武天皇が南都には無かったあらたな仏教の宗義を志向する最澄を外護したのは、これは現代における史学者らによる見方ではありますが、皇統としては傍系であり、その母の出自も低い自らが天皇になるとは思いもよらなかった自身が、聖武天皇により築き上げられていたいわば平城体制(レジーム)を仏教界においても刷新し、自らの権威を確立するための一手段であったと見る者があります。

けれども桓武天皇はそれから二月も経たない同年三月十七日に崩御しています。

なお、日本の天台宗は、この太政官符が下された時点をもって開宗の時であるとしています。しかし、それは年分度者の得度式が行われる御斎会以降であり、さらに同年三月に桓武天皇の崩御により、年分度者の得度はしばらく棚上げとなっていました。したがって、天台宗の度者が実際に生じたのは延暦二十五年(大同元年)〈806〉ではなく、四年後の大同五年〈810〉の御斎会の最終日、正月十四日のことです。そこで宗毎に課せられた独自のものと共通する課題の試験に合格し、天台宗の年分度者となった四年分の八名が一度に得度したのでした。

そんな中、天台宗の立宗が許されてからわずか十二年余りの時、最澄は一体何故、大きな諍論を生じさせることになる一連の表(『山家学生式』)を矢継ぎ早に次々と上奏しなければならなかったのか。それは最澄(天台宗)を取り巻く事態が切迫していたからに他なりません。

而今圓宗度者。受小乘律儀。忘圓三聚。爭求名利。各退無漏。自去大同二年至于弘仁十一年。合一十四箇年。兩業度者二十八口。各各随縁散在諸方。住山之衆。一十不滿。

しかしながら今、円宗〈天台宗〉の度者〈年分度者〉は小乗律儀〈具足戒〉を受けて円の三聚〈三聚浄戒。最澄はここで瑜伽戒ではなく梵網戒をもって「円の三聚」などと称している〉を忘れ、名利〈名聞利養。名誉と富〉を争い求めて、それぞれ無漏〈ここでは大乗、特に天台宗を意図した語〉から退転しております。去る大同二年〈807〉より弘仁十一年〈820〉に至るまでの合わせて十四年間、( 止観業〈807〉と遮那業〈807〉との)両業の度者〈年分度者〉は二十八口でありました。しかしながら、それぞれがなんらかの原因で諸方に離散してしまい、山〈比叡山。天台宗〉に留まっている者は十人にも満ちません。

最澄『上顕戒論表』(『伝教大師全集』, vol.1, p.256)

天台宗に年分度者二人が充てられてから十四年を経、一連の『山家学生式』を上奏してからは一年たらず後の弘仁十一年〈820〉二月二十九日にまた重ねて上奏した書にある一節ですが、最澄は天台宗の窮状を訴え、嵯峨帝にいわば泣きついています。

ここで最澄は、自身の天台宗の年分度者となりながら他宗に転向した、あるいは比叡山に留まるのを拒否していずこかに去った者について「名利を争い求め、各無漏を退く」などと批判して言っています。しかし、実際のところ、最澄の元から去った彼らの動機や目的などわかりはしません。まさか最澄に対して直接「わたくし、山野を好まず名利を求めておりますので、お暇を頂戴いたします」などと断りをいれた年分度者など無かったでしょう。あくまで最澄からして、自身の元を去った者はおしなべてそのような類であると断じ、あるいは帝の手前そう言って(多くの年分度者に逃散されてしまった)自らを正当化しただけのことであったと思われます。

最澄は、現代しばしばそのように言われることがある、「平安仏教の花形」でも「平安という新時代を担うスター的仏教者」、あるいは「新時代を指導する仏教の導師であった」などとイメージされ形容されるような状態では、現実としては全くありませんでした。

最澄はむしろその死後、極めて多大なる影響を日本仏教に及ぼしたことは間違いありません。けれどもその生前において、強いて「最澄の華々しい時期」と表現しえるのは、桓武天皇により内供奉十禅師に取り立てられてから入唐留学、そして帰国し帝が崩御してから数年の極わずかな間でしかありません。

それが実に魅力的で面白い、いわば浪漫を感じさせるものであったとしても、歴史小説家の作中の言、あるいはその作家の創作した「お話」の構造を鵜呑みにしてそれを史実であったと信じ込み、その目でもって歴史を眺めてはいけない。

年間二名の年分度者が許されていたならば、単純に計算して二十八名の天台僧が生まれており、その育成も十二年という月日を経る中で、優秀にして最澄を補佐する者が相当数すでにあって然るべきです。最澄にとって、桓武帝の後ろ盾により速やかに立宗された日本の天台法華宗は順当に発展していた、はずであったことでしょう。ところが、現実には十名に満たない者しか比叡山に残っていないという、まさに惨状を呈しています。最初の年分度者であった八名のうち、最澄の元に残ったのは光定一人だけです。

光定は、最初から最期まで最澄に仕えた、たった一人の人です。最澄の死後、その弟子として最古参であったにも関わらず、衆徒に推されて座主に就くことはありませんでした。それほど才知の長けた人ではなく、また控えめで従順な性格であったようです。しかし、最澄が死ぬとすぐその後継問題で内紛が起こった天台宗存続のため、影で支え続けています。

記録によると、大同二年から弘仁九年の時点で、すなわち天台宗に二十四名の年分度者があるべき当時に、比叡山に残っていたのはちょうど十人であったようです。

自大同二年至于弘仁九年。合貳拾肆口之中 住山一十口。相奪養母。随緣。死去一口。

大同二年より弘仁九年に至るまで、合算して二十四口の中 住山(の僧)十口、相奪・養母・随緣(により他は離散)、死去が一口。

『天台法華宗年分得度学生名帳』(『伝教大師全集』, vol.1, p.250)

ところが、最澄の表によれば、本来ならば四名増えているはずの二年後の弘仁十一年には、それがむしろ十名未満となっていたということですから、二年の間にさらに五人が離散してしまっていたということになる。

当時はいずれの宗の年分度者であろうと、まずは宮中御斎会にて得度し沙弥となった後、数えで二十歳以上となってから正規の僧、すなわち比丘となるべく東大寺戒壇院にて具足戒を受けていました。そして当時の規定としては三ヶ月以上〈当時、戒壇院での受戒は夏安居に入る前の四月十五日以前に行われ、その後は四月十五日からの夏安居を戒壇院にて律学のため過ごした〉、戒壇院にて律の基本的事柄を学び修め、本寺あるいは師主のもとに帰ってそれぞれ律儀をさらに学ぶということになっています。

ところが、天台の年分度者となった者の中には、途中で病死した者が一人と老母の世話という名目(その真偽は不明)で帰山しなかった者二名があったようですが、戒壇院にて比丘となったその多くは比叡山に帰ることはありませんでした。天台の度者のほとんどは、戒壇院で具足戒を受け正規の僧となった途端、主として法相宗に転向しており、あるいは(最澄からすると)行方知れずとなっています。

最澄は法相宗に転じた者を「法相宗相奪(法相宗があい奪った)」と表現しています。このように最澄が云うのは、先の太政官符の中で「遂不得令彼此相奪。廢絶其業」と制せられていたことに依るのでしょう。すなわち「法相宗が法令に違反しております!」と帝に報告したかったものと思われます。しかしながら、それが果たして真に法相宗からの積極的な勧誘に依って文字通り「奪われた」ものであったか、その者自ら進んで転宗したのものか、それを示唆する史料は一つして無いためわかりません。なんにせよ、最澄が特に法相宗に対して憤懣やる方無く、強い怒りをもっていたことは、その表現からして明白です。

それにしても開宗後十四年、その年分度者として僧となった二十八人中のうち、たった十人未満しか天台宗に残留していなかった。一名が病死または離脱したのを除いても、そのおよそ七割が他宗に転向したり行方知れずとなっていたという事実。残留率が約三割という、あまりにも低い数字。これは宗門の徒弟を育成し、存続発展させていくのには絶望的な数字です。

最澄の弟子が離反した話としては、その最も期待していたという愛弟子泰範を高野山の空海のもとで真言密教の全てを学ばせるため出しところ、ついに真言宗に転向されてしまい帰ってこなかったというのが世間一般では有名です。それが空海と最澄とが決別する契機となるものであり、これを現代の著名な歴史作家、司馬遼太郎が劇的に描き強調したことからのことであるのでしょう。しかし、離反して帰ってこなかったのはなにも泰範一人に限ったことではない。そのほとんどの門弟に該当していた話です。

そもそも泰範は天台宗の年分度者として出家した人でなく、天台宗が立宗される以前に元興寺僧として得度〈延暦廿一年(802)〉し、最澄が帰朝して後に師事した人です。泰範は非常に優れた素質の人であったらしく、最澄は自分の後継者(比叡山総別当兼文書司)として早くから指名し、その遺言に明記すらしています。しかし、後からその元に参じた泰範と、ごく少数残留していた比叡山の衆徒との折り合いは良くなく内紛が生じ、そのため泰範は山を降りて近江高島に隠棲していました。泰範に天台の将来を嘱望していた最澄から、空海の元での密教の伝受を託されたのはその時のことです。そこでしかし、泰範が最澄の元に帰らなかったのは、そのような最澄の周りにある者らに対して嫌気がさしていた、ということもその理由として充分考えられることです。

最澄の死後、比較的早期に著されたと云われるその伝記『叡山大師伝』には、最澄が唐に渡る以前、比叡山に十二年間籠もっている時は、最澄の徳を慕って多くの人が集まり離れることが無かったかのように記されています。そもそも一般に僧伝とはその人について何か否定的なことなど一切書かれはしないものですが、少なくとも帰朝して天台宗を立宗した後の最澄の現実はまったく真逆です。あっという間に人が離れ、彼の元に留まる者などほとんどありませんでした。そして彼の元に留まった少数の者らの多くが、あまり好ましい筋のものでなかったようです。実に円仁は特異な例外というべき人であったのでしょう。

その理由として一応考えられるのは、未だ比叡山における堂塔の整備がままならず、奈良の諸大寺に比してみすぼらしく劣っていたということです。比叡の山中と、平安京に遷都していたとはいえ往時の壮麗さを保っている平城京のそれとでは比較にもならなかったでしょう。

もっとも、同時代の空海は、比叡山など比較にならぬほど京から離れた紀州の山奥の僻地たる高野山を開いており、未だ七堂伽藍など全く整備されぬ未開の環境を理由に弟子が離れていったという事実は認められません。実際、最澄の元を離れた泰範はそんな未開の高野山開創にも尽力しています。そのようなことからすれば、場所や環境の問題などではなく、偏に最澄自身の教育者としての人徳、一宗の長としての度量・能力に問題があった、と考えるほうが自然であり理に叶います。そのあまりにも低すぎる残留率は、これはひねくれた邪推などではなく事実として、最澄になんらか大きな問題があったことを確かに物語るものです。

(最澄が死去した途端にその弟子たちが後継問題で争って始末に終えなかったこともまた、彼のもとに残った初期の極わずかな弟子らの質を問わせるものであり、ひいては最澄の指導者としての資質をやはり疑わせるものです。)

いずれにせよ、これは宗派として大変な異常事態、最澄にとってあまりに痛く、大きに過ぎた誤算でした。最澄の天台宗は、立宗して十年あまりであったにも関わらず、早くもその存続が危ぶまれる窮地に追い込まれていたのでした。

この危機を脱するための試案を重ねた結果、最澄は日本どころか印度および支那にても前代未聞の主張を展開していくことになり、その端緒となったのが『山家学生式』です。そのような『山家学生式』を理解するためには、そもそも仏教の正統な出家者とは何か、そしてそのあり方が歴史的にどのようなものであったかを知らなければなりません。しかし、それを印度以来から見ていくのは長きに過ぎることとなるため、次項は日本に仏教が伝来してから鑑真により正規の戒律がもたらされるまでの前後を概説しながら、その基本的な事について述べていきます。