十善戒とは、仏教には大きく声聞乗・菩薩乗・金剛乗、あるいは小乗・大乗といわれるその教義と伝統とを異にするものがあるとはいえ、それら諸乗に通じ一貫して説かれる十の徳目です。経典のほとんど多くでは単に十善や十善道、あるいは十善業道として説かれます。仏教における根本的な善の基準です。

十善業道とは、サンスクリットでDaśa kuśala karma pathaの漢訳です。daśaは数の十、kuśalaとは健康な・完全な・巧みな・(道徳的に)正しいことを意味する語です。karma (karman)とは、実は内外の梵典において広範な意の語として用いられるものでもあるのですが、基本的には行為・行いの意とされます。そして、最後のpathaは、いわゆる道を意味します。「道」などと一口にいっても、その語が指し示す内容は多様であって幅広く、しかし世間では多くの場合、漠然として用いられていますが、これについては後述します。

いずれにせよ、漢語ではしばしば十善戒などと云われ、巷間もまた一般にそのように通用していますが、その原語にはśīlaすなわち戒という言葉はありません。これを現代語に訳したならば「十の正しい行為の道」となり、十善業道という語はその直訳であって、それがまさに適訳となっています。

さて、いわゆる十善戒あるいは十善業道とは以下のような内容のものです。

| 1 | 不殺生 | いかなる生き物も、故意に殺傷しないこと。 | 身体 (身) |

|---|---|---|---|

| 2 | 不偸盗 | 与えられていない物を、故意に我が物としないこと。 | |

| 3 | 不邪淫 | 故意に不適切な性関係を結ばない、不倫・売買春しないこと。 | |

| 4 | 不妄語 | 故意に偽りの言葉を語らないこと。 | 言葉 (口) |

| 5 | 不綺語 | 無意味な、無益な言葉を語らないこと。 | |

| 6 | 不悪口 | 荒々しい、粗野・粗暴な言葉を発しないこと。 | |

| 7 | 不両舌 | 他者を仲違いさせる言葉(悪口)を言わないこと。 | |

| 8 | 不慳貪 | 物惜しみせず、事物を飽くことなく貪り求めないこと。 | 精神 (意) |

| 9 | 不瞋恚 | 怒らず、恨まないこと。 | |

| 10 | 不邪見 | 業報・因果・縁起・輪廻を否定するモノの見方をしないこと。 |

補足ながら、第八番目の不慳貪が、不貪欲や不貪あるいは無貪になっている経論もありますが、その意味は変わりません。

十善とは、身体的における三種の行為と、言葉についての四種の行為、そして精神における三種の行為について云われたものです。これを伝統的に、「身三口四意三」あるいは「身三語四意三」と言います。

これら十善に対するのが十悪です。いや、十悪に対して云われたものが十善です。すでに気づかれている人もあるかもしれません、先に十善とは「仏教における根本的な善の基準」と述べましたが、上に示した十善の内容はすべて十悪の否定です。十悪をなさないことをのみ言ったいわば消極的なものであり、積極的に「これが善である」と示したものではありません。

これは仏教が、いわゆる「絶対善」などというものを説かないことを意味したものです。では反対に、仏教は「絶対悪」などというものがあると説くのか、と言えばそれもそうではない。

仏教における悪、それは上に列挙した不殺生・不偸盗・不邪淫などの「不」を除いた行為、つまり殺生・偸盗・邪淫などの十の行為です。これらは、貪(貪り)・瞋(怒り・憎しみ)・痴(愚かさ・無智)という、生命が等しく有する精神的衝動、三毒といわれる根本的煩悩を元になされる行為です。これによって生命は他を苦しませ、そして自ら苦しみ、果てしなく生死流転し続けます。そして、その故に「悪」とされます。それはしかし、絶対的なものではありません。

ただ、諸々の悪を自らの意志と努力によって意識的に止めることが、生死輪廻を断ち切ることの因、その条件となることから、それら十悪の反対が十善と云われます。ここで注目すべきことは、十善に「仏陀を篤く信仰すること」・「仏名を讃えること」であるとか、いわゆる「題目を唱えること」などといった特定の経典を奉じてひたすら信じるなどといった類の条目など一つとしてないことです。

(それと全く同じことは、仏教における修道階梯である戒学・定学・慧学の三学や、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六波羅蜜にも該当します。)

ところで、十戒などというと、ユダヤ教における、いわゆる「モーセの十戒(Ten Commandments)」(モーセがシナイ山にて神から直接授けられたという十箇条)と近似したものかと思われる人もあることでしょう。確かに、その第六には「人を殺してはいけない」、第七「姦淫してはいけない」、第八「盗んではいけない」、第九「隣人について偽証してはいけない」、第十「隣人の家や財産を貪ってはいけない」などというように、細かく言えば異なりますが、似通った内容を持つものだと感想されるかもしれない。

しかし、そこで決定的に異なるのは、モーセの十戒には第一「私の他に、他の何者も神としてはならない」であるとか第二「偶像を作ってはならない」、第三「神の名をみだりに唱えてはならない」、第四「安息日を守ること」などといった、その信仰について厳しく制限するものがあり、十善にはそのようなものがないことです。いや、十善のうち第十の「不邪見」がそれに該当するのではないか、という見方も出るかもしれませんが、それとは本質的に異なります。

そもそも、日本語で言う「モーセの十戒」の戒にあたる語は、英語ではCommandmentすなわち「命令」と訳されていますが、その原語たるヘブライ語では「言葉」や「話」という程のものであり、「命令」とまで強いものではないようです。もっとも、彼らからすれば唯一神の「言葉」であれば、それは絶対であり命令であるでしょうから、英訳が誤っているというのでもなく適訳というべきものです。むしろ日本語訳でこれを十戒などとしていることにこそ問題がある。

いずれにせよ、それは非常に権威ある強力な掟であり、一方的で恣意的、というとそれを信仰する人々の神について云うに不適かもしれませんが、定めであるわけです。

それに対し、十善とはユダヤ教、ひいてはキリスト教やイスラム教などにおいて唯一絶対神とされるヤハウェ(アッラー)との契約でも、それからの命令でもありません。いうならば「おブッダ様」が云われたからドウノコウノいうものでなく、それとの「お約束」などでも決してない。

仏陀の教えとは、仏陀をいわば救い主として信仰し、崇拝することを核心としたものなどでなく、また何等か仏陀の超常的力、いわば救済力によって解脱することを期待するものでもありません。仏陀の教え、それはすなわち真理に他ならないのですが、それに準じて自らが自らを救い、ついに生死の苦海から自ら解脱することを目的としたものです。

十善は、生死輪廻を断ち切ることの因、条件となることから、それが「仏教における根本的な善の基準」となります。

冒頭述べたように、十善は諸経典のなかでほとんど戒などと云われず、ただ十善あるいは十善道、十善業道として説かれます。そこでこれを十善戒ということと、十善道あるいは十善業道ということに何か違い、あるいは問題はあるか。

そもそも、別項「戒律という言葉」または「戒とは何か」にて戒について少しばかり詳しく述べたように、戒の原語は[S]śīla([P]sīla)であり、その原意は「習慣」や「習性」・「癖」であって、転じて「良い習慣」・「道徳」の意として用いられる語です。ならばそこで、この「良い習慣(習性)」・「道徳」という原語の意味によって漢語の戒という語を用いるならば、十善を十善戒といって何ら問題ありません。しかしながら、これを一般に戒と聞いたならば想起されるであろう「してはならないこと」いわゆる「禁則」として理解したならば、それには問題があります。

なぜならば、まず誰であれ心(精神)の行動を規定し、禁則することなど出来ないためです。心の動きとは恐ろしいまでに早く、刹那的・瞬間的なものであり、また突発的・衝動的であって、例えば瞋恚や情欲など、その発生自体を制したくとも制することなど出来はしません。その心情の発生した後に、その強まることを抑えたり、その心情に基づく行動や発言、そしてその思いを強くすることを抑制することは出来ても、そのものの発生を制し、禁じることは普通出来ないのです。

したがって、その意味での戒とは、あくまで身体と言葉においてのみ定め得るものです。心中に何らか悪しき精神活動が生じたとしても、それを動機として身体あるいは言葉の具体的行為として現実になすことは、制しようとすれば制することが出来るためです。

尸羅秦言性善好行善道不自放逸。是名尸羅。或受戒行善或不受戒行善。皆名尸羅。

尸羅〈śīla〉秦では性善というとは、好んで善道を行い、みずから放逸でないこと。それを尸羅と言う。あるいは戒を受けて善を行い、あるいは戒を受けずとも善を行うのもすべて尸羅と名づける。

龍樹『大智度論』巻十三 尸羅波羅蜜義第二十一(T25, p.153b)

たいていの場合見過ごされますが、この『大智度論』の一節においてよくよく注意すべき点、それは「尸羅」と「戒」とが使い分けられていることです。

漢訳仏典において[S]śīla/[P]sīlaの音写が「尸羅」であり、それに当てられた訳語が「戒」であるならば、それらは本来、ただ言語が異なるだけであって意味は同じであり強いて使い分ける必要などありません。しかし、ここでは明らかに「尸羅」と「戒」とは使い分けられています。その意図は、尸羅という場合はその原意通りの「善い習慣」・「道徳」、いわば理想的状態を意味し、戒といっている場合はその道徳を実現するための学処([S]śikṣāpada)、あるいは律儀([S]saṃvara)を示すものとして、両者を峻別することにあるのでしょう。

「好んで善道を行い、みずから放逸 でないこと」、それは徳が自らに備わって、特に意識せずとも自ずから善行を行い、怠ることのない姿であって、まさにśīla(尸羅)の表出です。例えるならば、孔子が晩年、その生涯を振り返って語った言葉にある一節にあるあり方がそれです。もちろん彼の意図した徳と仏教が意味した徳に差異はあろうこととはいえ、まさしく本来の意味での「尸羅」を備えた姿です。

子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲不踰矩。

子曰く、吾れ十有五にして学を志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲するところに従って矩を踰えず。

先生〈孔子〉は云われた、「私は十五歳となって学問を志し、三十歳となって自立した。四十歳となって惑わぬようになり、五十歳となって天命を知った。六十歳となって(人々の発する言葉に)耳が順う〈その言葉の真偽・表裏を見抜いて動じないこと〉ようになり、七十歳となって(自ら)思うままに振る舞っても矩〈道徳〉を踰えることがなくなった」と。

『論語』為政第二

人によってその生まれ持った徳性は甚だ異なり、またその出自や生い立ちによっても若い頃に育み得た徳というものが大きくことなるでしょう。それがどういうことかを卑近な例を挙げて言うならば、日本人として一般に「あたりまえのこと」と思われ、特に意識されずとも行われている諸々の日常の行為、周囲への配慮や慎みなどは、世界では「あたりまえのこと」では決してないようものです。しかし、日本人にはそれを自然と、意図せず行う者が多くあります。

そこでしかし、孔子、古来儒教における聖人と崇められた人の言葉を俎上にのぼせたならば、その最晩年の七十にしてようやく達した境地になど凡庸な者には到底及べるものではない、などと思われるかもしれません。けれども、決して「及べない」ことでも「絵空事」でも、それはない。それは現実に、たといそれが日本人全員が備えているものではないにしろ、その美徳として考えられている諸々の行為をごく自然に、当たり前に行う人が現実にあることをもって、その証としえるでしょう。

けれども、十善として挙げられる諸々の徳を十全に備えるためには、その徳を我が身に備えるためには、やはり必ずその行動指針や行動規定として諸々の学処を要します。また、我が身を治すためそれを日々弛まず、忘れず、怠ることなく行い続けなければならない。時に亡失し、また情や欲に流され、悔いる行いをなしたとしても。

そして、そのようなあり方を、いまだ強いて意識してではあっても、ここで鳩摩羅什が学処の意として用いている「戒」を自ら行おうとする姿勢、志向もまた同じくśīla(尸羅)、すなわち善なる習慣・性質であり、徳であるわけです。

(そもそも、繰り返し強調しておきますが、先に示したように十善の原語にはいわゆる戒にあたるśīlaが用いられていません。)

『大智度論』の訳者とされる鳩摩羅什は、すでに定着して久しい「śīlaに対する戒という訳」に対し、そのような旧来の理解が不正確なものであると、ここで一種の反意を示しているとも見ることが出来ます。鳩摩羅什はśīla(尸羅)を「性善」すなわち「性質が善なること・状態」と、その原意の通りに註しています。といって、『大智度論』がその全編に渡ってそのような使い分け、峻別が厳密に行われているかと言えば必ずしもそうでないのですが、この一節を読む時、特に注意すべきこととなっています。

なお、『大智度論』において、十善とは仏陀によって説かれたあらゆる戒を総摂したものであるとされますが、それを説いた一節の中に、禁則という意味における戒とは、あくまで身体と言葉の行い、すなわち身業・口業におけるものであると云われていることに注意しなければなりません。

問曰。尸羅波羅蜜則總一切戒法。譬如大海總攝衆流。所謂不飮酒。不過中食。不杖加衆生等。是事十善中不攝。何以但説十善。答曰。佛總相説六波羅蜜。十善爲總相戒。別相有無量戒。不飮酒不過中食入不貪中。杖不加衆生等入不瞋中。餘道隨義相從。戒名身業口業。七善道所攝。十善道及初後。如發心欲殺。是時作方便。惡口鞭打繋縛斫刺乃至垂死皆屬於初。死後剥皮食噉割截歡喜皆名後。奪命是本體。此三事和合總名殺不善道。以是故知。説十善道則攝一切戒。

問:尸羅波羅蜜〈śīla-pāramitā〉とは則ち一切戒法を総摂したものである。譬えば大海が衆流〈諸々の河川〉を総摂するものであるように。(しかしながら、)いわゆる不飲酒・不過中食〈正午を過ぎて食を摂らないこと〉・不杖加衆生〈生き物を暴行しないこと〉等(の在家・出家の律儀)は、それらが十善の中に摂せられていない。どうしてただ十善のみが説かれるのか。

答:仏は総相として六波羅蜜〈布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧〉を説かれ、十善を総相戒とされた。その別相としては無量の戒がある。不飲酒・不過中食は(十善のうちの)「不貪」の中に入り、杖不加衆生等は「不瞋」の中に入る、他の道もまたその義に随って相い従う。戒とは身業・口業に名づける。七善道の所摂である。(しかしながら、)十善道とは「初」と「後」とに及ぶものである。(それはいかなることかと言えば、ある者が)心を発して(生き物を)殺そうと思ったとしよう。その時、(その者は様々な)手段によって、(殺さんとする者に対して)粗暴な言葉を発し、鞭打ち、繋縛し、斫って刺し、ついに死に至らしめたならば、それらはすべて「初」に属する。そして(その者が)死んで後、皮を剥いで食噉らい、(その死骸を)割いて截つなどして歓喜したならば、それらをすべて「後」という。(生けるものの)命を奪うこと、それが(殺生の)本体〈本質〉である。これら(初・本体・後の)三事を和合したのを総じて「殺不善道」という。このようなことから知るであろう、十善道を説いて、(それが)すなわち一切戒を総摂したものであることが。

龍樹『大智度論』巻四十六 摩訶衍品第十八(T25, p.395b)

十善とは一切戒を総摂したもの。それを逆から言ったならば、仏所説の諸々の禁則としての戒、いわゆる律儀や学処とは、十悪を止めて十善という理想的状態、すなわち真の意味での「道徳」、「善なる性質」・「良き習慣」を我が身に備えるための諸々の方便である、ということが出来ます。

人はその日常の行為に悪を内包し生きています。そしてその社会は、ある側面から見た場合には、十悪を前提とし、それを不可欠の要素として機能しています。

前述したように、十善とは十悪に対するものであって、それらを意識的に行わないことを正しく、善なることとするものです。人は放っておけば、意識的無意識的を問わず十悪をなすものです。そこで十善とは、「何もしないことは善である」との意味では決してありません。人であれ何であれ、意識ある生命として存在している以上、何らの業(行為)も作さずにあるということは決して不可能です。そしてその行為とは、その生命のそれぞれあり方(趣・界)に応じて減じられはしますが、必ず身・口・意いずれかに摂せられるものです。

(ただし、無色界にある者には身業・口業はない。)

そこで十善とは、人が日々諸々の活動をしていく中で、自他に苦しみをもたらす因となる悪を行わないこと、自他に安楽をもたらす行為をなすことを善とするものです。

Sabbapāpassa akaraṇaṃ, Kusalassa upasampadā,

Sacittapariyodapanaṃ, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

すべての悪しきをなさず、善を行い、自らの心を浄める。これが諸々の仏陀の教えである。

Dhammapada, Buddhavaggo (KN.183)

諸悪莫作 衆善奉行 自浄其意 是諸仏教

諸々の悪を作すこと莫く、衆々の善を奉行し、自ら其の心を浄める。是れ諸仏の教なり。

瞿曇僧伽提婆訳『増一阿含経』巻一 序品第一(T2, p.551a)

十善業道とは何か、あらためてその原語を踏まえて言ったならば、十善とは十の不悪なる行為を(積極的に)作さぬ道(patha)です。仏教の肝要、その梗概を端的に顕すものとされてきた上掲の偈文、いわゆる「七仏通戒偈」にある「善」とは何かを総摂したものでもあります。

では、その「道(patha)」とは何か。仏典あるいは梵典にて、漢訳にて道とされる語は他にmārga ([P]magga)やpratipad ([P]paṭipadā)そしてgati、場合によってはnyāyaやbodhiなどがあります。

しかし、十善業道という場合の道(patha)は、今自らある処から目的とする地へと続くもの、自ら歩む道程です。これは支那の儒家や老子、そして時に仏教もその意で用いたような「先人の教えとしての道」ではなく、また道家(神仙思想)が用いた何か「呪術的力を発揮せる術としての道」でもありません。それは仏陀の出世があろうとなかろうと世に普遍たる基準、理でもあります。ならばそれは、老子がまた意味した「一切の作為を捨て去ったところに現れる無為としての道」でもありません。あるいは「天地万物が生じる以前の混沌としての道」でもありません。

しかし、一切の作為から離れた涅槃という境地に「導くものとしての道」という意味では、『老子』に説かれる道との共通点はあるといえるでしょう。

先に触れたように、一口に「道」などと言っても、インド語ではそもそも原語が異なり、そして支那思想における儒教と道教が同じく口にする「道」という語も、その意味するところは種々様々で時に交錯しています。実はその昔、儒者たちは自身らが奉じる「古聖の教え〈いわゆる儒教〉」を道教とも称していました。しかし、やがて支那で老子・荘子が生じると、それを信奉する彼らも(儒教に対抗して)自らの思想を道教と言うようになっています。そこでいつしか道教なる言葉は、そんな老荘思想と神仙思想とが習合したものをいうところなっていったのでした。

その同時期、これは紀元前後ということになりますが、仏教が支那に伝来すると、仏教もまた仏道であるとか道法であるとか言うようになっています。仏教はそもそも印度にて印度語における「道」という語、表現を使っていました。

そこで支那において、そのような三教いずれか、あるいはその全てを奉じた彼らが口々に云った「道」が等しい意味、同じ文脈で用いられていたかというと、そういう場合もありはしますが、だいたい異なっています。

それがまた、そのような古代支那思想の影響を多分に受けた日本においてとなると、「道」とは何を意味したものか時代が進むほどさらに混沌とした様相を呈するようになっています。近世、日本の儒者の間にて、特には朱子学とそれに対抗して日本で生じた古学(古学・古義学・古文辞学)の優れた諸学者により、「道とは何か」について激烈な論戦が交わされています。そして、それがまた仏教者や国学の学者らに強い影響を与えたのでした。

現代、もはやそのような知的闘争は鳴りを潜め、そもそも「道」とは何かを探求する者などほとんど絶えてなくなっています。けれども、いまだ巷間「道」という言葉があちこち当たり前に用いられています。しかし、その実それが一体いかなるものか、どのような意味合いで自他が用いているかを意識し疑問に思い、あるいは探求する者は実に稀です。そのほとんど皆は、ただなんとなくその具体的に意味するところなどわかりもせず、知りもせず、自ら意図もせずして漠然と口にしているにすぎません。

けれども、その文脈や術語において、しかも非常に頻繁に用いられる「道」とあるのを等閑視せず、その語にいかなる意味が意図されているかを考えることは極めて重要です。しかし、大抵の場合、それは意識的・無意識的に関わらず重層的・多義的に用いられており、それを正確に見分け、自ら明確にして語ることは容易いことではありません。

そこであらためて、十善業道という場合の道は、人として、いや、意識あるものの(苦海からいくからでも逃れる)ありかたとして、その行いの指針・道程です。その距離がたとえ一キロであれ一万キロであれ、それを踏み外さない限り、道を歩むこと、歩んでいることには違いない。そして仮に踏み外したとして、この道はまたすぐ戻ることも出来るものです。十善とはそのようなものです。

十善を指針とし、目指すべき到達点として、たとえ完全ではなくとも、しばしば挫折しようとも、十善を我が内に実現しようと勤める。十悪なる行為を犯さぬように努める。それは、健康であり、巧みな、正しいもの。仏教の目指す悟りへの初門であり、道程であり、やがて達せられるべきもの。そして、涅槃に達した者にとってそれは、ついに乗り越えられるもの、超越せられるものです。なんとなれば、仏道において目指されるのは涅槃、nirvāṇaすなわち「消えて滅びた(状態)」、「吹き消されたもの」であるためです。それはもはや善悪など超越したものです。

先に述べたように、十善とはあくまで十悪なる行為の否定でもって消極的に示されたものであるのですが、涅槃を目指す仏教において、それはむしろ必然であるといえるでしょう。

人とはなんでしょうか。生物の種類として、生物学の分類上はヒトであったとしても、それだけで「人」とは普通いいません。

巷間、「人とは思われない」・「犬畜生にももとる」・「人非人」・「人でなし」などなど、人に対して人でないとする表現は、いまそのうちの幾つかは放送禁止用語などといった、多くの場合その根拠と理由不明の言葉狩りによる規制で、むしろ害悪とすら思われる配慮によって使われなくなっているかもしれませんが、様々にあります。

実際、人は何の教育もされず、何も自制することなく、何の規制も受けずに生きれば、動物並み、いや、動物以下の行為を平然としてするものです。人は生まれ育つ中で、家族や社会から何事かを教え諭され、みずから学び、そして教えていく、その関係の中でこそ人たり得ます。

いや、たといどれだけ高度な教育を受け、どれほど上流の社会で生まれ育ったとしても、人は時として「人とは思われない」行いを、それはむしろ皮肉なことに人だからこそ行うわけですが、眉毛一本も動かさず、あるいは嬉々としてすることがあります。

人らしさとは、人に特有、ということであるしょう。ならば、動物も同じく所有するところの感情に左右され行動するのは、「人らしいこと」とは言えません。「人らしさ」とは、(たとえそこに矛盾があろうとなかろうと)なにか理論によって整理された思想を持ち、そしてそれに基づいて行動することです。その内容がいかに残虐な冷徹なものであろうと、あるいは崇高であろうと、それは関係ありません。

一般には情が豊かであること、その起伏の大きいことを「人らしい」・「人間らしさ」などといいます。しかし、これは犬猫や牛馬はもちろん、そこらのごく小さな小鳥や魚であっても実は言えることで、多くの動物もまた同じく情が豊かにあって人に同じです。人は人中心の見方のみして当然のごとくしており、実は動物でも、たとえ小さな鳥や魚ですら豊かな情を持っていることに気づかず、そもそも気づこうともしてはいないだけです。

したがって、人らしさと言うに情の有無・多寡など関係ありません。

ならば智慧の高くあること、知性や教養が豊かなであるいことが人らしさか。それも違う。そもそも世間、いや、世界は想像を絶するほど無知・無教養であり、またなんの知性も智慧も有しない者が、むしろ大多数を締めているのではないかと思うほど多くあります。そこで逆に、ある種の動物のほうが、ある種の人よりその智慧が優れているのではないかと思われることすらある。確かに人という種が有する知性はその他動物と比せば優れているとは確かに言えますが、しかし、一般に高い教養と知性を具えた者であっても、先に述べたように、とても「人とは思われない」ことを為して平然とする者があります。そこで知性や教養の有無、高低は人らしさに直結するものではありません。

では仏教が説く人らしさの基準とは何か。それは実は「恥を知ること」です。より詳しく言えば、慚愧の念を有しているかどうかにかかります。

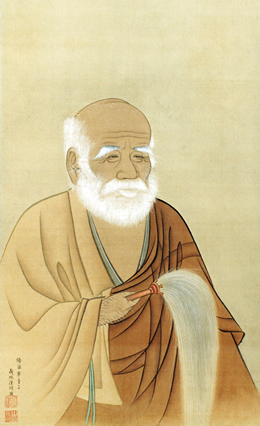

そしてまた、その人として生まれるには、過去世において十善をどれほど実現したかどうかにかかる、ともいわれます。日本の近世、江戸後期の京都大阪を中心に活動した聖僧、慈雲尊者の言葉を借りて言えば、十善とは「人となる道」です。

人となる道。この人と共に云フべし。このみちを全クして天命にも達すべく。佛道にも入ルべきなり。十善あり。世間出世間におし通じて大明燈となる。十善とは身三口四意三なり。不殺生。不偸盗。不邪淫。これを身の三善業と云フ。不妄語。不綺語。不惡口。不両舌。これを口の四善業と云フ。不貪欲。不瞋恚。不邪見。これを意の三善業と云フ。此ノ中傳戒相承の義あり。上品の護持は天上および輪王の德なり。中品の護持は萬國諸王の位なり。下品の護持は人中豪貴の果報なり。もしは分受もしは護持闕失あるは。小臣民庶の等級なり。小人の富榮長壽なる。王公の短命なる。或は多病なる。或は貧にくるしむ等。みな準じ知ルべし。餘經のなかに。殺生の一戒をたもてば四天王處に生ず。殺盗の二戒を持テば。三十三天に生ずる等の文あれども。今家は如上の義を傳フるなり。世善相應のなかも。此ノ德むなしからず。若シ眞正にこの道による者は。諸佛菩薩も自己心中より現じ。一切法門もその身にそなはるなり。若シこれに背ケば十惡業を成じて人たる道をうしなふ。梵網經の中。慇懃丁寧に呵したまふところなり。

人となる道。この人と共に云おう。この道を全くしてこそ天命にも達すべく、仏道にも入るであろう。十善があって、世間・出世間におし通じた大明灯となる。十善とは、身三・口四・意三である。不殺生・不偸盗・不邪淫、これを身の三善業と云う。不妄語・不綺語・不悪口・不両舌、これを口の四善業と云う。不貪欲・不瞋恚・不邪見、これを意の三善業と云う。この中には、(私慈雲が)伝戒相承した義がある。(十善を護持し、実現した者の中で、)上品の護持は天上および転輪聖王の徳となる。中品の護持は万国における諸王の位となる。下品の護持は人社会における豪貴の果報となる。もしくは分受、もしくは護持しても闕失あるのは、小臣・庶民の等級となる。小人であって富栄え、長壽なる者、王公であって短命なる者、あるいは多病なる者。あるいは貧しさに苦しむ等、みな準じて知るがよい。ある経典の中に、「殺生の一戒をたもったならば四天王の処に転生する。殺生・偸盗の二戒を持てば三十三天に生ずる」等の文があるけれども、今家〈慈雲が相承した法流・法系〉では如上の義を伝える。世善相応の中であっても、この徳が虚しいことはない。もし真正にこの道に依る者は、諸仏菩薩も自己の心中より現れ、一切の法門もその身に備わる。もしこれに背けば十悪の業を成して「人たる道」を失う。『梵網経』の中にて慇懃丁寧に呵されているところである。

慈雲『人となる道』(『慈雲尊者全集』, vol.13, pp.21-22)

慈雲が著した『人となる道』とは、それ以前、特に宮中の女官らのため十善を詳細に説き示していた法語が書き留められ、後に一冊の書として編纂された『十善法語』を再治し、より簡潔で超宗派的なものとしたものです。

そこで『人となる道』元となった『十善法語』の冒頭は、以下のような書き出しによって始まります。

師云く。人の人たる道は。此ノ十善に在ルじゃ。人たる道を全くして。賢聖の地位にも到るべく。高く仏果をも期すべきと云フことじや。經の中に。此ノ道を失へば。鳥獸にも異ならず。木頭にも異ならずと有ルじや。阿含經。正法念處經。婆沙論。成實論等。大般若經。梵網經。瑜伽論。智度論等。諸の大小乘經論の通説じや。人たる道と云フは。諸の三藏學者。文字の輩は。淺きことに思ふべけれども。さうではない。華嚴十地品中離垢地の法門には。此ノ十善が直に菩薩の戒波羅蜜の行じや。大日經方便學處品には。此ノ十善が直に眞言行菩薩の學處じや

且く差別せば。十善を世間戒と云ヒ。沙彌比丘戒等を出世間戒と云ヒ。菩薩戒を在家出家の通戒と云フ。若シ要を取て言はゞ。世間戒も出世間戒も。聲聞戒も菩薩戒も。此ノ十善戒を根本とするじや。初心なる者は。世間戒と聞ては少分なることゝ思ひ。聲聞戒と聞ては盡さぬことゝ思ひ。菩薩戒と聞ては高く尊きと思ふ。それは名に著する迷と云フものじや。此ノ十善戒は甚深なること。廣大なることじゃ

此ノ十善に反するを十惡と云フ。本業瓔珞經の中に。理に順じて心を起すを善と云ヒ。乖背するを惡と名づくとある。此ノ經文に依て善惡の義を知れ。諸戒に推通じて親しき文じや。憶念するに隨て妙味あるべきじや』

《中略》

此ノ人有て此ノ道有る。今新に構造することではない。人々具足。物々自爾。法として如是じや。唯迷ふ者が迷ふ。知らぬ者が知らぬばかりじや』

師は云われた。

「人の人たる道とは、この十善にある。人たる道を全くしたならば、賢聖の地位にも到るべく、高くは仏果をも期すべきということである。経の中に、「この道を失ったならば鳥獣にも異ならず、木頭にも異ならない」とある。『阿含経』・『正法念処経』・『婆沙論』・『成実論』等、『大般若経』・『梵網経』・『瑜伽論』・『智度論』等、諸々の大小乗経論の通説である。人たる道と云うのは、諸々の三蔵学者、文字の輩などは(十善をして)浅いことだと思うであろうけれども、そうではない。『華厳経』十地品の中における離垢地の法門では、この十善が直に菩薩の戒波羅蜜の行とされる。『大日経』方便学処品では、この十善が直に真言行菩薩の学処である。

今仮にこれを差別分別したならば、十善を世間戒と云い、沙弥・比丘戒等を出世間戒と云い、菩薩戒を在家・出家の通戒と云う。もし要を取って言ったならば、世間戒も出世間戒も、声聞戒も菩薩戒も、この十善戒を根本とする〈『大智度論』に依拠した言であろう〉。(仏道に接して間もない)初心の者は、世間戒と聞いたならば少分なることと思い、声聞戒と聞いたならば尽くさぬことと思い、菩薩戒と聞いては高く尊いと思う。それは名目に拘泥した迷い云うものである。この十善戒とは甚深であり、広大なことである。

この十善に反するのを十悪と云う。『本業瓔珞経』の中に、「理に順じて心を起こすことを善と云い、違背することを悪という」とある。この経文に依って善悪の義を知れ。諸々の戒におし通じて親しき文である。憶念するにしたがって妙味ある(言葉となる)であろう。

《中略》

この人というものが有って、この道が有る。今、新たに構造されたものではない。人々に具わり、物々が自らそうであるように、法としてこの通りである。(この理について)ただ迷う者が迷い、知らぬ者が知らぬばかりである。

慈雲『十善法語』巻第一(『慈雲尊者全集』, vol.11, pp.3-5)

河内野中寺を総本山とする律宗青龍派一門の出身であり、後にはいかなる宗旨宗派をも離れた正法律宗、すなわち直に「仏教(=正法律)」をこそ宗として一門を構えた慈雲による『十善法語』および『人となる道』。それは、むしろその死後に出版されて世人によく知られるようになり、明治維新を迎えた日本仏教に広く、そして大きな影響を与えたものです。

(慈雲については別項「慈雲尊者」および「正法律とはなにか ―慈雲『根本僧制』」を参照のこと。)

最後の侍の一人というべき大傑物、山岡鉄舟は、そんな慈雲をして「日本の小釈迦」と称賛しています。しかし、極めて遺憾ながら、慈雲とその言葉、そしてその目指した処を知る者は今や世に決して多くありません。

実際、明治維新以降ともなると、それまで不可欠の教養として読まれていた漢籍の知識は次第に失われていき、律宗や真言宗よりもむしろ禅家の人々に非常に評価されよく読まれたようでありますが、『十善法語』にて引用される種々様々の漢籍からの引用によって言わんとされていることの理解もおぼつかなくなり、その価値の大なることは認められつつも難解な書であると時代が進むごとに認知されていったようです。

けれども、そのような日本近世随一の大徳、慈雲がそのような書を遺していなかったとしても、また、それをどういったかなども関せず、またその人の信仰の有無や思想信条がどうであれ、十善とは人として理想とし、また努めて踏み行うべき道であることに変わりありません。

激烈な思想闘争が展開され、それぞれその舌鋒を磨きあった近世の多様な社会において、慈雲が仏教者として世に示さんとした十善とは、いうまでもなくそれは仏陀の教えに淵源するものであり、仏典の依拠したものです。とはいえ、しかし、それは仏教の範疇に留まらず万国におし通じ、また世間・出世間におし通じ、古今東西におし通じた人の道、いや、人と人との違いをも超えた徳です。

非人沙門覺應